「電車男」、「御宅族」、「隱蔽青年」,負面形象廣泛流傳,大多數人都以有色眼鏡看這班人,社會學者、心理學家紛紛為這班人加上標籤兼且分析研究。香港有不少Cosplay愛好者、同人誌支持者、動漫迷和儲物狂,這個族群當中,有十多歲年輕男女、大專學生、也有三十多歲的上班族,且看他們如何看待自己所扮演的這個角色﹖

記者:郭佩韻

攝影:林栢鈞、周旭文、陳盛臣

《涼宮春日》主要5位角色:Cosplay就是愛的表現

角色:涼宮春日

扮演者姓名:向映晴

年齡:17歲

現職:大專生

Cosplay資歷:3年多

珍藏:《Clamp》全套畫集、漫畫及精品

處女Cos:《網球王子》的仁王雅治

角色:朝比奈實玖囗

扮演者姓名:Kisa

年齡:18歲

現職:中七生

Cosplay資歷:3年多

珍藏:自家製《薔薇少女》角色中的毛公仔

處女Cos:《SisterPrincess》Sakuya

角色:長門大萌神

扮演者姓名:鳴風洛

年齡:16歲

現職:中五生

Cosplay資歷:3年多

珍藏:《魔偵探洛基》figure

處女Cos:《狐忍》鳴門

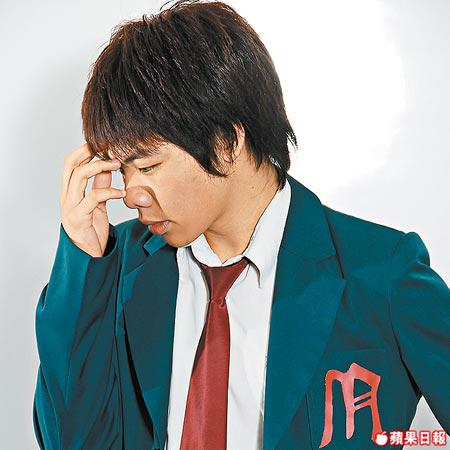

角色:阿虛

扮演者姓名:阿雋

年齡:18歲

現職:大專生

Cosplay資歷:2年多

珍藏:《DeadorAlive》沙灘排球精品套裝

處男Cos:《鋼之鍊金術師》

角色:古泉一樹

扮演者姓名:阿峰

年齡:19歲

現職:編輯

Cosplay資歷:3年多

珍藏:《三國無雙》小喬的大扇(自製道具)

處男Cos:《機動戰士》特種計劃的基拉大王

香港Cosplay熱

Cosplay(Costume-Play縮寫,即角色扮演)文化從日本傳來,有傳日本於1976年在一次同人大會上,首次有人扮演《海之子》成為焦點,當時Cosplay只屬宣傳同人賣物的伎倆。直至95年《新世紀福音戰士》推出,一班動漫迷Cosplay巡遊,引起大眾關注。香港早於93年一次同人賣物活動中,已有仿效日本人大玩Cosplay,當時還沒有現在般墟冚熱鬧。90年代末,玩Cosplay的人數不斷增加,各大專院校、商營機構等開始每年舉辦Cosplay活動。

Cosplayer的行為,有如鍾愛吉蒂貓癡,收集不同產品,高價購入限量產品等,但不同的是,吉蒂貓癡不會想變成一隻吉蒂貓,反之動漫迷一旦愛上某一角色,便想盡方法表達「愛」意,甚至自己扮演角色,將神韻體現出來。

「涼宮舞蹈」展現

中文大學「動漫畫研究社」在9月23日舉辦了「未完之約」,以近期流行的《涼宮春日的憂鬱》動畫片末的「涼宮舞蹈」,找來5位年輕男女扮演片中角色,包括涼宮春日、長門大萌神、朝比奈實玖囗、阿虛及古泉一樹,又唱又跳動畫片中的歌舞。他們不約而同認為,玩Cosplay可以識很多朋友。

由日本傳來的《涼宮春日的憂鬱》也在香港大熱,世界各地動漫迷學跳「涼宮舞蹈」,暫時由中大邀請的5男女,是首隊又Cosplay又跳舞的一班,他們不眠不休,一起研究如何編舞,辛苦嗎?不!他們齊聲說:「我們有顆喜歡動漫的心,有熱愛就可以排解所有困難。」滿足感是有的,連日本的涼宮迷也主動聯絡他們,交流跳「涼宮舞蹈」的心得。

家長力撐

這5個年輕人不是第一次玩Cosplay,為了扮得神似,每次花上時間、金錢、心機,縫製服飾、製作道具、假髮等,女的到深水埗買布料,男的忙於製作道具,為的就是一次精采演出。每月至少參與兩次活動,團隊也好,個人也好,總之務求玩到盡扮得真。家人不反對嗎?他們都說不,但大前提是不影響學業,今時今日的家長也很開通。

Cosplay是對動漫熱愛的表現,愛上一個角色,自然很想代入,恨不得馬上變成他。我會推介Cosplay給其他人玩,因為可以識很多來自不同界別的朋友,大家是同一愛好者,走在一起玩,很開心。

我覺得Cosplay是一種興趣、潮流,我愛上玩Cosplay,是因為可以自家製很多衣服,只要在不影響學業原則下,父母不會反對我玩。

3年前由拍攝Cosplayer開始,2年前開始玩Cosplay,慢慢變成被拍攝的對象,每次有喜歡角色,便有衝動去扮,為了力求形似及神似,有次特登將頭髮留長半年,再自行染色,務求完美。

起初不夠膽玩Cosplay,以為是靚女的專利,後來認識了,才知道這是對動漫熱愛的表現,猶記得第一次玩Cosplay,父母還跟我一起往大陸做衫呢﹗

02年本來只是喜歡拍攝Cosplayer,04年第一次玩Cosplay。玩Cosplay可以令我學大膽了,增添自信,對人主動溝通,學識Teamwork。

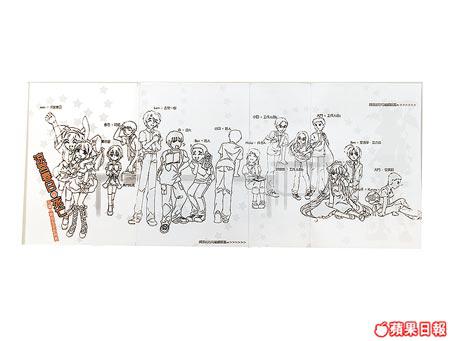

二次創作我至強

小傑及Venus是對好拍檔,在同人誌活動中擺出勝利的姿態。又是拜《涼宮春日》所賜,自製的《涼宮春日》漫畫,印製了300本,每本$28,幾乎售罄,回到本之餘,還有少許盈餘。小傑說:「參加同人活動,不是為了賺錢,而是對同人活動的支持,最希望見到香港的同人圈子可不斷發展。」

驚訝發現小傑及Venus沒有學師,全部是自己研究出來,包括用軟件繪圖、排版,但看二人出版的漫畫,與原著《涼宮春日》很相近,這就是二次創作。日本版權持有人有放寬制度,不計較動漫迷「翻版」,就原著的人物,創出另一種作品也可,這些版權持有人視之為宣傳方法的一種,於是坊間出現了不少好似小傑及Venus的二次創作者。他們最大的心願,當然不是永遠跟隨原著者走,而是有自己的作品。小傑有個理念,「畫出心目中最『萌』的東西,要有燃燒的感覺,最好加入香港本土文化元素。」小傑果然是百分百的動漫支持者。

姓名:Venus

職業:大學二年級

接觸動漫:小學時期

加入同人:2004

個人網站: http://mirukuya.hp.infoseek.co.jp/

喜歡的動漫:《HunterXHunter》

姓名:小傑(星遙夢)

職業:大學三年級

接觸動漫:中五

加入同人:2004

個人網站: http://hkcpg.net/hoshume/

喜歡的動漫角色:《遊戲王》黑魔女

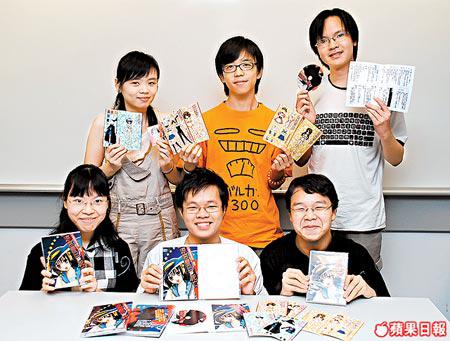

推廣動漫15有心人

15位來自各大專的畢業生,由發起人音符自資製作《涼宮春日的死亡》廣播劇,作為推廣動漫的第一步。

這個廣播劇由06年初定出構思,5月動手寫劇本、畫插畫、錄音等,內容以涼宮為主線,背景是香港舉行一個同人活動,涼宮即興入會場買賣,藉此找未來人、奇人異士等,最後以涼宮死亡作結。

終於在剛過去的9月城大舉行秋祭活動中,印製成60套CD附送Postcard,每套$35,賣出55套,他們不願透露實際成本及利潤,但可以確定的是「回到本」。路人mimori說:「有關動漫的活動通常是視覺圖像呈現,聽覺接觸動漫訊息較少,今次算是新嘗試。」

15人相信動漫只是一個表達思想的媒介,舉辦同人活動給動漫迷有個分享的平台,不過,香港鮮有人願意推動動漫文化,「香港舉辦大型活動如漫畫節等,但都只是給大家消費,學術研究幾乎是零。」可能因為不少日本或本土動漫作品都涉及色情、暴力,但這班熱心人就希望透過同人活動改變一般人對動畫漫畫的負面印象。

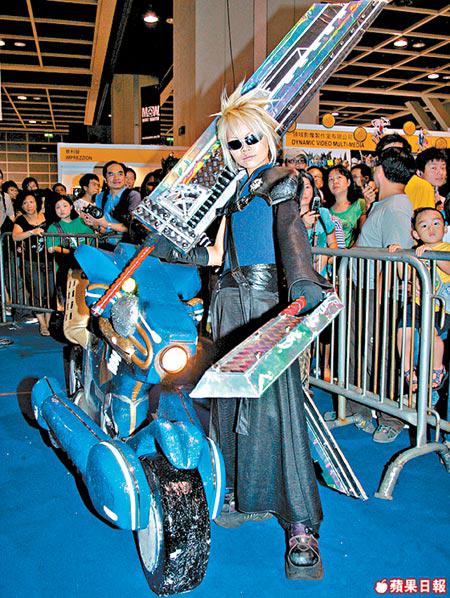

香港兩大動漫活動

在香港能夠讓動漫迷慰藉心中「愛火」的最大型活動,莫過於由今年起改名的「香港動漫節」和「ComicWorld香港」。

香港漫畫節在99年開始,由各大漫畫出版商參展,粉絲們通宵排隊為了購買刀劍兵器、各類Figure等,隨着漫畫和電玩的相關創作,其後每屆也加入電玩元素,連帶電腦遊戲和網上遊戲廠商也參展了,直至今年漫畫節改名動漫節,動漫迷於是有更多空間大玩Cosplay。至於由日本傳過來的「ComicWorld香港」,每年兩次,在九龍灣國際展貿中心舉行,CW主要是分享同人誌製作,CW是世界性的,台灣、北京、韓國都曾舉辦過,當中不乏大玩Cosplay人士。另外,各間大專院校的動漫研究學會,亦會定期舉辦活動,如有研討會、放映會等,又有城大秋祭、理大藝墟、IVE等平台,讓同人發燒友分享作品、大玩Cosplay。

動漫人講動漫語

玩動漫(ACG─AnimeComicGame)的人,另類得來有創意,在動漫世界裏,有很多語言,非「行內人」不會認識:

御宅族(Otaku):本字解作第二人稱「你的家」之意,80年代則變成日本ACG迷對己友、同類人的尊稱,在日本語中屬文雅用字;又有指御宅族有12種,如漫畫Otaku、CosplayOtaku、電車Otaku等,不論是哪一類型的Otaku,屬該範圍的愛好者,不但收藏其產品,亦會感染他人愛上。89年日本發生「宮崎勤事件」,26歲宮崎勤謀殺4名少女,警方在其家發現超過600套幼女動漫畫,坊間對御宅族有負面印象可能來自此事件。

萌:本來是指男動漫迷看了某一動漫女角,產生「燃燒感覺」稱之為「萌」,今泛指興奮、萌生的意思,鍾愛某一動畫、漫畫,萌愛意燃燒起來,萌一個角色也可,主觀、個人化感覺為主,沒有客觀標準哪些一定是萌,部份消費品以「萌」字來吸引動漫迷。

同人:一群有共同興趣的人走在一起,共同製作文化作品。

同人女:喜歡動漫的女性群體的統稱。

GL&BL:分別為Girl'sLove及Boy'sLove,前者為女女同性戀,後者則是男男同性戀。

腐女:專指愛好BL動漫的女孩子,當中部份是描述男男有親密行為、曖昧關係。

殺必死(音譯日文):英文Service的意思,即為讀者服務,主要是為男讀者服務,在動漫畫中令女主角有不必要的走光、袒胸露臂等呈現。

供奉:指動漫迷買來心頭好的各類產品,但不拆開包裝,只作欣賞收藏之用。