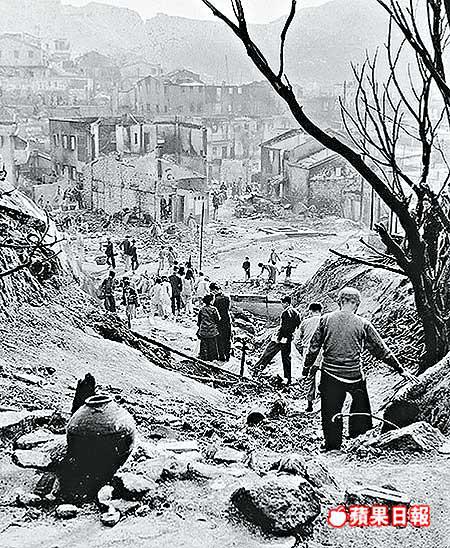

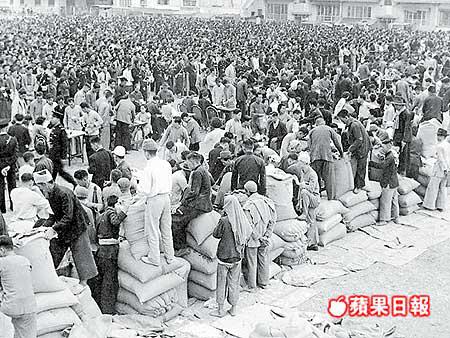

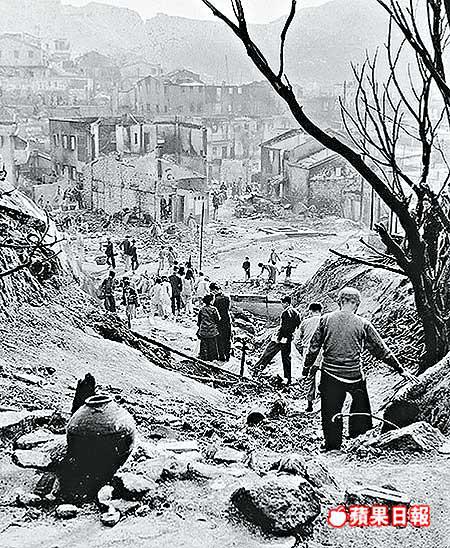

1953年平安夜一場無情火,令住在石硤尾木屋區的50,000多人一夜間痛失家園。當年港英政府應變迅速,在極短時間內興建了逾20幢樓高七層的徙置大廈,安頓災民,這就是全港首條公共屋邨石硤尾邨。此後,當局1961年推出廉租屋計劃,受惠住戶數以十萬計。

由於石硤尾大火前港府沒有興建公屋經驗,卻急於安置災民,故石硤尾邨的設計非常簡陋,只能做到「有瓦遮頭」。當年的工務局在大火後不足兩個月便清理好火場,並興建兩層高的臨時房屋;至54年底,首八幢公屋正式落成,令居民不用餐風宿露。

水電廁所全部欠奉

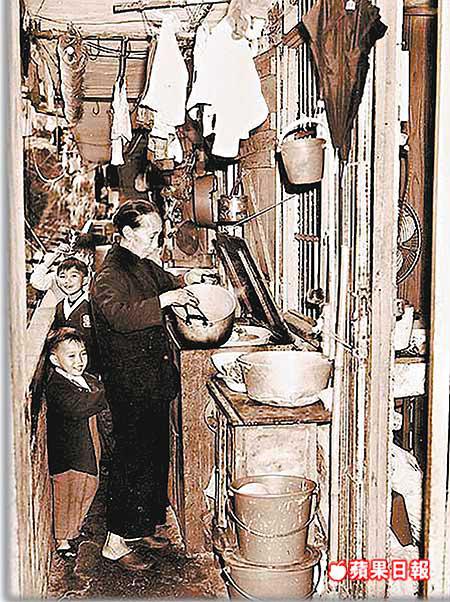

由於建樓時間倉促,單位內根本沒有設計可言。大部份單位面積不大,主要是100至200平方呎的設計,沒有任何間隔,只有四面牆壁,也無水電供應;由於室內空間不多,廚房設於屋外長又窄的走廊。早期的單位廁所及浴室當然欠奉,要小解大解、洗澡就要「行多兩步」,到每層的公共廁所及浴室。

石硤尾邨分上、下邨,下邨於1954至1955年間興建,大廈內只有公共廁所及浴室。至80年代初,房屋署因應居民要求,為面積較大的單位改建有獨立廁所的單位,方便居民。上邨則於60年代建成,每兩個單位共用一個廁所,所有上邨大廈已於第一期清拆工程中拆卸。