【本報訊】香港已由「購物天堂」淪為「羊牯之都」,中外遊客與購物成狂的港人同樣慘成被「劏」對象。香港大學犯罪學中心的調查發現,香港平均每五個消費者就有一個在消費期間遭欺騙,如被高收費用、貨不對辦等,比率之高位列全球「現代化地區」之冠。消費者買衫、買電器、申請電訊服務甚至買菜,也難逃奸商魔掌,但僅得1.8%受害者報警求助。負責調查的學者擔心會助長騙徒重犯,認為消費者委員會應加強其監管角色。 記者:雷子樂

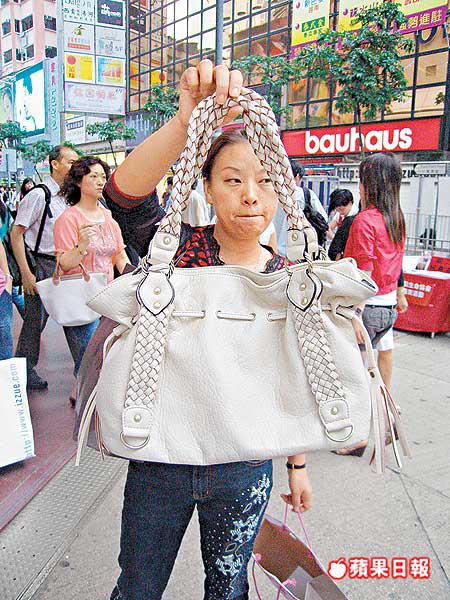

「今年2月我喺銅鑼灣地帶買咗對700蚊嘅Dr.Martin(皮靴)。試鞋時唔覺有問題,點知拎返屋企,先發覺啲皮軟軟哋,原來係對二手鞋!」打扮入時的大學生鍾同學說,發現被騙後投訴無門,「我諗咗報警,或者返去間舖理論,不過實唔夠佢哋拗」。

港唯一受查中國城市

香港每年的私人消費額約為7,000至8,000億元,鍾同學的受騙經歷是本港消費者的寫照。港大社會科學學院犯罪學中心昨日公布「聯合國國際罪案受害人調查」初步結果,包括全球30個國家或地區的罪案數據,分為「發展中地區」及「現代化地區」。香港是唯一加入調查的中國城市。犯罪學中心成功訪問了2,283名香港市民,由98年至今,近半受訪者曾是罪案受害者。

調查顯示,去年在「發展中地區」,柬埔寨有34%受訪國民是消費欺騙個案的受害者,數目全球最多。在「現代化地區」中,日本僅得2.3%,堪稱全球最放心購物的城市。香港方面,21.7%受訪者消費時曾受不同程度的欺騙,排列全球「現代化地區」第一位。當中52.6%騙案涉及店舖購物、29.1%與推銷電訊服務有關、9.3%涉酒店或餐飲服務。負責調查的港大社會科學學院副院長白景崇表示,香港發生的消費騙案,主要涉及收費過高、貨不對辦等。

消費者委員會數字顯示,今年首8個月共接到25,436宗投訴,較去年同期微升1.8%。而涉及廣播和電訊的投訴,則有10,462宗,較去年上升約6%,反映問題惡化。消委會發言人建議市民購物前先到多間商舖「格價」,付款後又應保留單據以保障消費權益。

本港每五個消費者就有一人被騙,但僅得1.8%受害人報警求助、9.8%曾向相關機構(如消委會)求助。白景崇解釋,港人工作忙碌,多不會因數百元的損失而浪費時間報警求助。他擔心,偏低的報案率會助長騙徒重犯,認為香港消費騙案猖獗,與本港的消委會權力不足,未能像美國的監管機構般,可有效推動立法,及經常替消費者入稟討回公道有關。

應加強監管銷售行為

港大社會科學學院名譽教授博漢士認為,香港的消委會、旅遊發展局及零售業組織,應加強規範或監管商舖的銷售行為。

消費者委員會發言人回應稱,該會接到的投訴,多與價錢爭拗、貨品、服務質素有關,並非如港大調查所指的消費騙案。警察公共關係科發言人表示,會了解港大調查的內容,強調任何人若懷疑受騙,可以向警方報案,警方必定跟進調查。