探索宇宙起源和早期形成過程,是137億年前發生的事,需要無比想像力。美國兩名天體物理學家除了有這份想像力,也有無比魄力和推論能力,憑着仔細測量宇宙微波背景輻射,發現支持大爆炸理論的證據和星體形成的線索,兩人因此獲得今年的諾貝爾物理學獎。

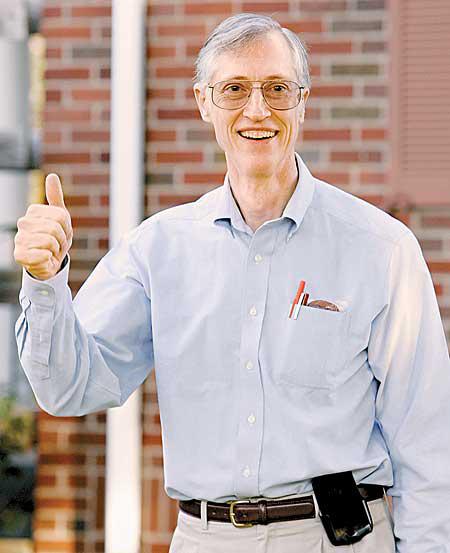

瑞典皇家科學院昨日(周二)宣布,美國太空總署戈達德太空飛行中心高級天體物理學家馬瑟(JohnC.Mather),與加州大學柏克萊分校物理學教授斯穆特(GeorgeF.Smoot),奪得今年諾貝爾物理學獎,分享1,000萬瑞典克朗(1,064萬港元)獎金。

早在1940年代,大爆炸理論物理學家就已提出,大爆炸後約38萬年,宇宙處於高熱狀態,溫度高達3,000℃,當時發出的輻射至今仍充滿整個宇宙,但溫度隨着宇宙膨脹而下降至絕對零度(-273.15℃)以上2.7℃。他們進一步提出,這種微波背景輻射的頻譜成一特別形態,稱之為「黑體形式」(Blackbodyform),輻射能量在不同波長的分布,純由溫度決定。

輻射頻譜印證大爆炸理論

科學家想出這回事,在地面卻苦無測量妙法,因為大氣層會吸收大部份微波背景輻射,地面儀器亦難以探測宇宙各方向的輻射。美國太空總署1989年升空的「宇宙背景探測者」(COBE)衞星,就在大氣層外測量各個方向的微波輻射。這個涉及超過1,000人的大型計劃,主催者就是馬瑟。

馬瑟亦負責衞星上探測微波輻射頻譜儀器,初步結果在開始觀察9分鐘後就傳回來,是個完美的「黑體形式」!完全印證了大爆炸理論的預測。這頻譜曲線翌年在會議展示時,全場與會者站立鼓掌。

斯穆特負責衞星上另一具儀器,則是用來測量微波背景輻射在不同方向的些微溫度差異。這些溫差只在10萬分之數,卻有重大意義。評審團指出,這些輻射的不平均分布,顯示宇宙形成初期物質亦呈不平均分布,之後憑重力作用聚集形成星體和星系,如果整個宇宙的物質都平均分布,就不會有今日的銀河系和地球。測量出來的資料,亦可讓科學家作出具體的計算。

這些發現,都對天體物理學有重大貢獻。諾貝爾物理學委員會主席卡爾松(PerCarlson)說:「他們還未完全證明大爆炸理論,但提出了非常強力的證據。這是世紀發現之一,我敢說是最偉大的發現,令我們更認識自己在宇宙中的位置。」

美聯社/法新社/諾貝爾獎網站