【本報訊】本港大廈愈建愈高,由高樓組成的屏風會破壞城市環境的舒適度。規劃署正委託中文大學建築系進行一項為期三年、經費達900萬元的「空氣流通評估方法的可行性研究」,目標包括制訂全亞洲首創的都市氣候環境圖(UrbanClimateMap),透過實驗、研究及實地考察,為將來的城市規劃訂立一套反映港人舒適度的風環境標準。記者:蔡建豪

領導是項研究的中大建築學系教授吳恩融昨於記者會表示,由於本港風力微弱及居住環境密集,外地針對強風環境進行的研究並不適用。該項目的主要目標是制訂一套都市氣候環境圖,研究人員會將風向、風速、太陽輻射、氣溫等氣候參數,結合地形、景觀、建築群及街道結構等實況,進行科學分析及計算,再演化成圖像。

港島風勢下行山風

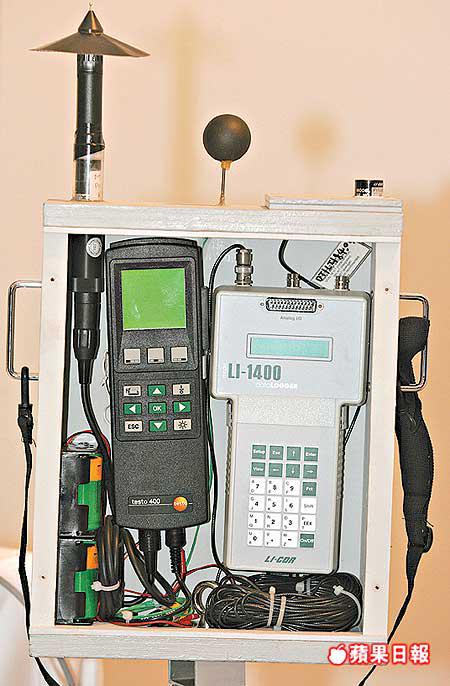

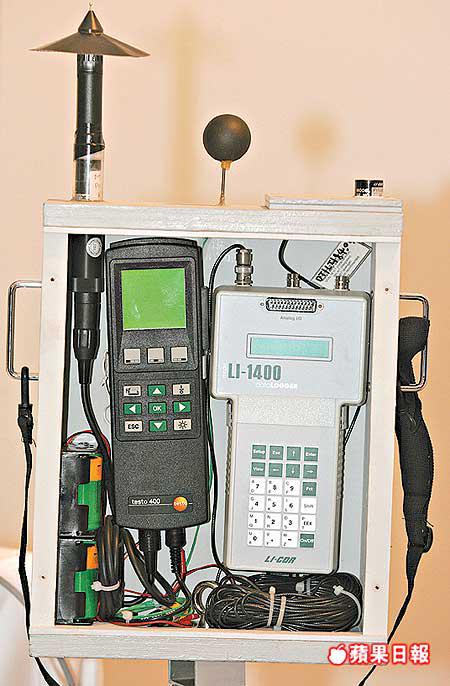

吳恩融稱,環境圖可反映街道的通風情況,哪些地方舒適度較高、出現氣候問題,以及建築物如何影響都市風環境。研究的另一部份是在全港進行一個大規模調查,了解市民對城市環境舒適度及對風環境的要求,並於不同地方以儀器測試環境數據,為日後訂定風環境標準奠定基礎。他預期整個研究於09年7月完成。

事實上,現時港九部份主要街道設定,在昔日規劃時也將通風問題加入考慮。吳恩融表示,港島風勢以由山頂向下的下行山風為主,半山的建築物過高會阻擋風勢;九龍區內的太子道、亞皆老街及界限街,更形同三個主要的通風口,讓由鯉魚門吹至的東風,可暢通無阻地吹抵西九龍。在酷熱、潮濕及溫度高達攝氏28度的環境中,柔和的微風有效提升室外通風及舒適度。