今年是20世紀最偉大的劇作家之一SamuelBeckett(貝克特)的誕生百年紀念,世界各地都有他的紀念活動,這位荒誕劇一代宗師筆下的《等待果陀》在1956年於美國監獄內由囚犯演出時,那種對救贖荒誕絕倫的等待,震撼了全世界觀眾的心靈,荒誕劇由此而來,自此只要有戲劇演出的地方和文學被研究的角落,就有貝克特留下的「無言的文學」。事實上受其影響的人罄竹難書,張達明、詹瑞文、盧偉力博士……

記者:馮敏兒

攝影:黃子偉

貝克特Profile

監犯演《等待果陀》

貝克特(1906-1989),生於愛爾蘭都柏林一猶太家庭。1949年寫成名作《等待果陀》,1956年於美國著名監獄SanQuentim內演出,一舉成名,兩個由囚犯飾演的主角,等待最後都沒有出現的果陀,那種對救贖荒誕絕倫的等待的一幕,震撼了全世界觀眾的心靈,1969年獲諾貝爾文學獎。直至去世時依然創作不絕,終其一生深挖人性的存在本質,但最荒誕是他最後還是認為:「每一個字都是在沉默和虛無面前最不需要的污點!」他深不可測,但用的卻是最簡單通俗的語言,更可以比肥皂劇更明目張膽。他是一座文化上無法踰越的高山。

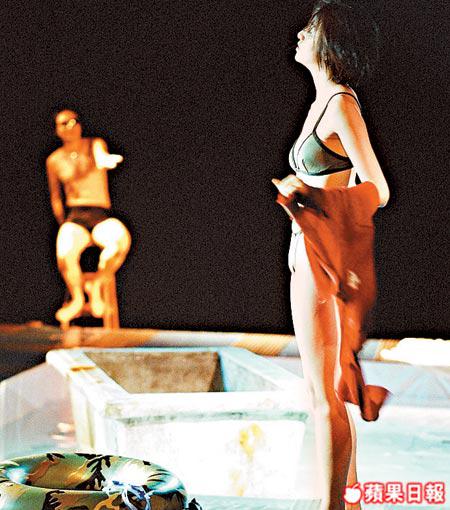

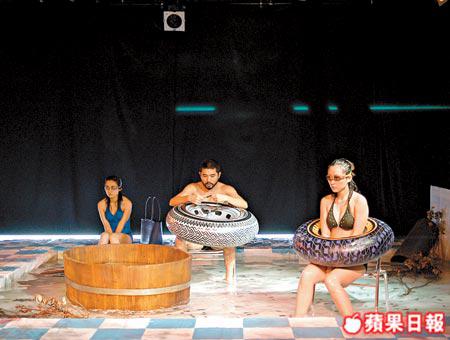

《Play》是貝克特的晚期作品,原劇中3個演員把身體困在甕內,只伸出頭並在燈光照射時才說話。為紀念一代大師,牛棚劇季上演由台灣導演符宏征改編的《道德神經:光之戲謔曲》──一個更富現實的肥皂劇。一個男人夾在兩個女人中間,互相嫉妒、改寫自己的歷史,人性的複雜性和荒謬如江河瀉地,靜止的甕人換上泳池內浴缸中激情澎湃的場面,言說變成了悅目的存在片刻,那種人性和存在的荒誕隨時令人感動到放聲大哭!

這日劇場探班,遇上張達明也來看排演,他跳入水池感懷身世,原來他當年自己導的第一齣劇就是貝克特的Krapp'sLastTape《克雷布最後錄音帶》,貝克特更是他的啓蒙老師。

張達明 棟篤笑似佢得把口

「他的荒誕不是那種處境荒誕,而是整個人類世界生存狀態的荒誕,原來大家一齊講嘢可以完全聽唔到對方!貝克特喜用滑稽的搞笑手法,如常常在戲中食蕉,我以前做過一齣就不停食蕉。貝克特不依常理,他是愛爾蘭都柏林人,但最好的劇本他都堅持用他唔熟悉的法文寫成,因為用最陌生的語言,最簡單的語法去寫,反而是最真,例如去邊呀?點去?幾時?點呀。

其實每個演員都想演貝克特的戲,但好難演。當年我同陳炳釗做《等待果陀》時真係好開心,句句都可以有不同的處理,令人充滿奇想。10年後的今日我寫劇本所用的反向思維,都是來自貝克特的訓練,就好像一個黑洞,將你的感情聚焦爆發,那感覺我最鍾意。他的黑色幽默其實也有點似棟篤笑,常常得把口,但內容卻不是一般的政治社會,而是人類世界的情操,今天年輕人寫劇本只顧屈在廚房溝女,兩個人罵街的荒誕,但貝克特則集生活中無數荒誕可笑事於大成,所以威力直指人心。」

符宏征 亞洲版男女關係

年輕新進導演符宏征確有一手,他多年來遊走於台灣大大小小表演團,去年創辦了「動見体劇團」,他說這次的《道德神經:光之戲謔曲》其實在原劇本上改動很少,只是在舞台和社會背景上作出了協調。貝克特的《Play》本來就很肥皂劇。既然大家都為貝克特的荒誕而來,也就不能不談談香港有多荒誕,但經過貝克特洗禮,許多所謂荒誕事都不值一哂,不過這時他一抬頭就遇上了荒誕,殘破的一排舊屋旁邊就出現了一座超級豪宅!說到家鄉台灣,也不是貝克特王國,就是多了京劇版的貝克特,貝克特Fans可能比香港多,4間大學都有戲劇系,1,300個註冊表演團體,活躍的不出20個,經費不足,進步欠奉,俗氣倒是拍得上香港,原來又是一個荒誕舞台!

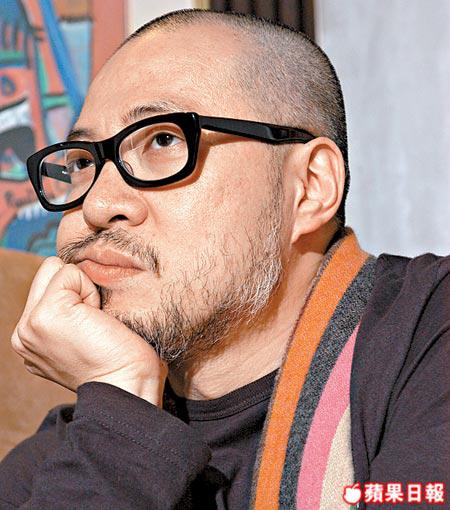

陳炳釗 20年DieHardFans

貝克特說過,劇場只是他的副業,他的最大慾望是寫小說。有「荒誕釗」之稱的劇場導演陳炳釗,可說是貝克特最忠實的追隨者,自從20年前還是演藝學院學生時開始,就既導且演了許多貝克特劇作,連他自己的另類作品也瀰漫着一股貝克特的存在味,他說:「其實從形式上,他的小說比劇場去得更絕,他不同類型的小說都很接近,他玩無標點符號,由頭到尾無分段,但就因為小說去得太絕,所以才投身劇作。」陳炳釗認為「貝克特的劇不用自己演,看別人的舊作已經足夠,因為他的作品不但難改,結構精簡甚至改無可改,所以我看他的原著劇本和小說已經好足夠,看完又看,每次都有不同感受,貝克特是一種精神態度,不在於花巧的演出。」

盧偉力 港大戲劇課有段古

早在5、60年代,貝克特已是歐美思潮的精神象徵,但據浸會大學傳理系副教授盧偉力博士(電台節目《講東講西》主持及前港台《頭條新聞》主持)和浸會大學講師楊慧儀指出,原來在50年代文革之前國內就已經有不少人接觸過貝克特的繙譯劇本,但可能還未正式出版便遇上了文革,隨着黑暗的10年過去,1981年香港專上學生聯會將荒誕劇首次帶入大陸交流,算是其中一股引發80年代初中國貝克特劇場運動的力量,其實在50年代香港大學的英文系已引入貝克特,其時的學生,前香港大學高級講師黃清霞和前浸會大學文學院院長黎翠珍等,後更在60年代初在港大開辦現代戲劇課程。

仲有佢哋呀!

60年代後期,KingSir鍾景輝在美國回港後也成為荒誕劇的代言人,做了不少其他荒誕大師如EdwardAlbee的《動物園的故事》,他更是把荒誕劇引進香港舞台的大旗手。

記者知道他數年前演出過貝劇《克雷布最後錄音帶》。詹瑞文擅長默劇,演貝劇簡直就是一件會行會走的搞笑道具。

自由劇場導演及演員,大紫荊獎得主李鎮州對貝克特並不特別喜愛,但他對《等待果陀》則五體投地,他說﹕「『等待』這個概念,在文學上從來沒有人勇於提出,也不可能超越!」

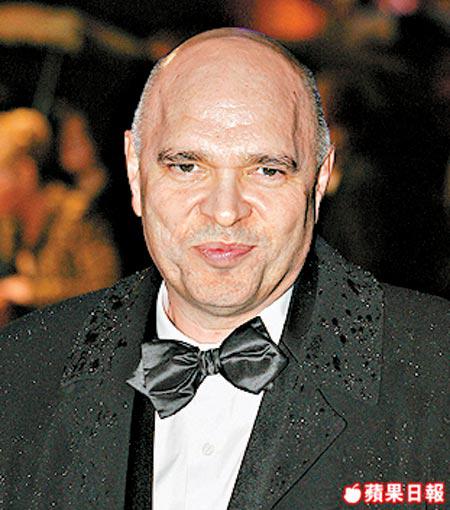

《別問我是誰》的電影導演AnthonyMinghella在英國第4電視台的節目《貝克特在電影》中,選擇拍攝了《Play》,他保留原著舞台,一個個甕中人只有頭在說個不停,詞鋒冷如利刃,沒了《別》片的沉着溫婉!

真的數之不盡,一早正式演貝克特《等待果陀》的除了在70年代就走了去台灣的香港電影導演邱剛健外,就得數80年代初的力行劇社,今日的港大社會醫學系教授林大慶,現教統局中文科高級課程發展主任鄭文亮,就是當日兩個終日等待果陀的荒誕人物。今天讀歐美文學、戲劇、藝術,甚至哲學的人,貝克特已經是必修的大師名字。

帶荒誕返屋企

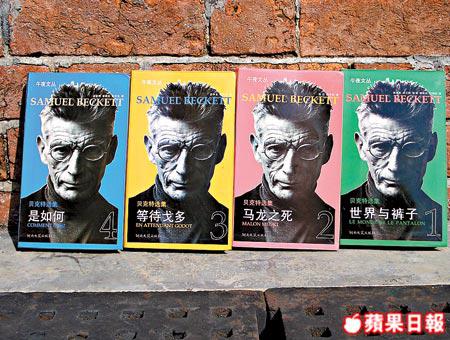

貝克特選集 $120/套

國內近日出版了貝克特選集,4本選集分別是《世界與褲子》、《馬龍之死》、《等待戈多》、《是如何》。收錄了多篇小說和劇作,其中第一集《世界與褲子》內還有一篇叫《自由》的劇作,乃貝氏臨終時堅持不要出版這個作品,最後因為太多的好奇,終於在95年面世。

阿麥書房(35824840)

灣仔港灣道2號藝術中心地下

「荒誕劇」出世喇 約$190

令「荒誕劇」一詞誕生,成為世紀狂飆的劇場運動的一本書,就是馬丁‧艾思林MartinEsslin在60年代寫成的這本《TheTheatreoftheAbsurd》(荒誕劇場),而貝克特的《等待果陀》就是荒誕劇的起源。

網址﹕www.amazon.co.uk

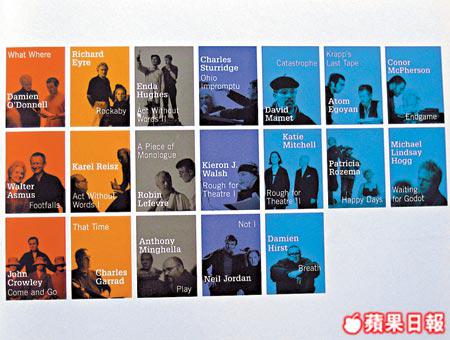

《BeckettOnFilm》DVD $1,210

多位世界著名電影導演在2001年把19齣貝氏劇作搬上銀幕,在英國第4電視台播出《BeckettOnFilm》,包括《別問我是誰》的電影導演AnthonyMinghella。DVD全部作品共4隻可在香港HMV訂購。

查詢:23021203

Show畀你睇

《道德神經:光之戲謔曲》

台灣「動見体劇團」改編自貝克特劇作《Play》劇場作品。

日期:9月4日今晚最後一場8pm

票價:成人$140、學生$100

《導演沙龍》

由5位香港劇場導演陳炳釗、彭家榮、羅靜雯、一休和李國威各自演繹貝克特,誓要超越貝克特那座被視為20世紀劇場語言的極至,不可動搖的城堡,走出全新的想像和感知。演出後座談,免費咖啡小食。

日期:9月17日(星期日)8pm

票價:成人$100、學生$80

地點:土瓜灣馬頭角道牛棚藝術村「前進進牛棚劇場」

查詢:25031630