可樂在印度屢起風波,可見可樂真的「點止喺汽水咁簡單」。可樂走進來,水資源運用因而改變,當地傳統飲品受打擊,飲食習慣改變,引起美國文化入侵爭議。可樂席捲世界、主導全球飲品市場,其實就是一場又一場經濟利益與文化身份衝突的暗戰。

印度與可樂的恩怨,其實可追溯到冷戰時代。印度受過幾百年殖民統治,對於挾財雄勢大打進來的外來事物很敏感。民族主義思想強的人,會質問幹嘛不喝茶,要飲無益的外國汽水,主張印度人要買印度貨。奉行社會主義親蘇聯路線的印度政府,1977年要求可口可樂交出配方和減持印度分公司持股量,可口可樂不從,就被一腳踢出印度。

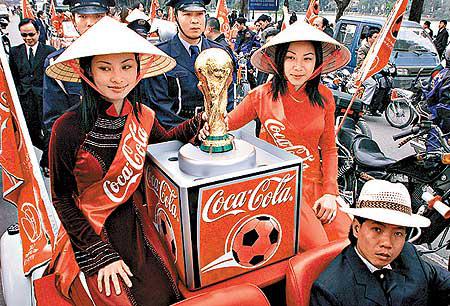

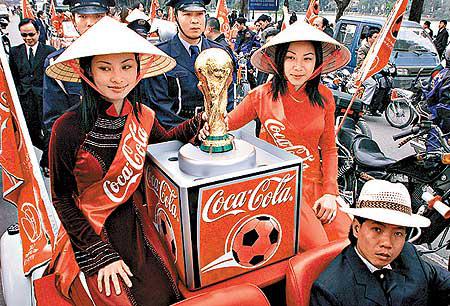

直到1993年印度開始擁抱全球化,可口可樂才崔護重來,與百事可樂同步進軍印度。不過印度人對跨國公司的戒心沒有消退,兩汽水公司被指濫抽地下水用作生產,導致附近農民被迫搬家,而且罔顧污染問題,產品殺蟲藥含量嚴重超標。

這種發展軌迹其實不限於落後國家。可口可樂戰後進軍法國之時,法國人擔心被美國文化同化,法國國會在左翼人士和本土飲品業鼓動下,1950年曾立法抵制,授權政府如發現可口可樂有害可禁售。

華裔學者妙筆可口可樂

可口可樂1978年打入共產中國後,則只掀起文化暗湧,沒有這樣的大風波。國人對西方文化的好奇和嚮往,就像可口可樂的宣傳口號一樣,是「擋不住的感覺」。國學大師季羨林曾撰文批評新一代崇洋媚外,「連莫名其妙的可口可樂之類也居然風靡全國」。可是知識分子只管罵,民眾卻是可樂照樣飲。

但中國人飲可樂,除了味道,可能還要多得Coca-Cola有個可口可樂這樣好的中文譯名。話說Coca-Cola自打入中國市場,坊間譯名一直不佳,該公司於是在1935年徵求譯文,結果就由當時在哥倫比亞大學教書的華裔英語散文家蔣彝譯出的可口可樂奪冠,譯名之出色,一直被列為經典繙譯案例。然而,可口可樂大賣,蔣彝至1977年逝世,他都只有當年得到的30美元潤筆費,這又可算是可口可樂的文化不義。

記者 施揚