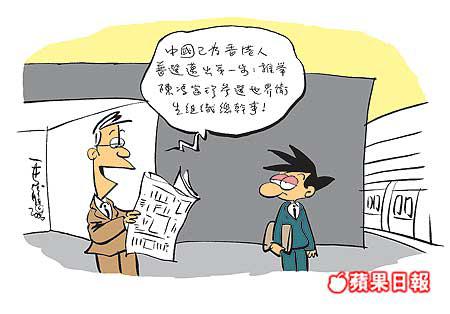

陳水扁醜聞一波接一波,現在已不僅是涉及他的「一妻二秘三師四親家」的「非直接權力」,而且涉及他「直接權力」的國務機要發票案了。他的道德與政治人格幾乎已被掏空,有人認為他不但再做不了任何好事,甚至連做任何壞事都變成笑話了。台灣不少人認為,陳水扁辭不辭職,已無關宏旨,事實上他已等同「下台」,所欠缺的只是一個「儀式」而已。

愈來愈多的台灣人,不分藍綠,都表達了類似的意向,就是「再見,陳水扁!但台灣還是要繼續向前走。」──這是在醜聞震盪之下,正在孕育的浴火新生。

對陳水扁最沉重的一擊,不是來自國民黨的泛藍陣營,而是來自「親綠學者」在七月十五日的聲明,以及七月二十六日的二次聲明。這兩個聲明主要的意義不在於要求陳水扁辭職,而在於台灣自由主義知識分子的二度覺醒。在「七一五聲明」中,親綠學者表示對民進黨執政以來的政治局勢的「遺憾」與「憂心」。「令人遺憾的是,政治領導者以動員族群情感來取代反省。更令人憂心的是,民眾,甚至學界,則以認同立場來壓抑對民主理想的追求。結果是,我們的民主品質無由提升,我們對台灣的認同也成為空洞的口號。」

發起連署聲明的親綠學者,包括與陳水扁、邱義仁交往三十多年一同反國民黨的中研院研究員吳乃德,美麗島受難者張富忠、紀萬生,以及其他的社會工作者與學運人士。他們在國民黨時代,都是具批判精神的自由主義知識分子。其中如張富忠,在國民黨高壓統治時期,曾私下與當時被國民黨當局稱為「李匪怡」的筆者交往,他的理想主義與追求民主的人格,筆者甚為敬佩。

然而,自二○○○年民進黨執政後,這些批判型的知識分子也沉默了。部份人成了新朝的新貴,有些人就基於對本土政權的認同,而持寬容的態度、甚至為新朝的差劣政績找藉口,從而放棄了批判精神。陳水扁等政治領導人則一再以動員族群情感來取代反省。加上國民黨不思改革,更使這些批判型知識分子不得不繼續寄希望於民進黨。

終於,這些曾經反國民黨而親綠的知識分子,在陳水扁的一爛再爛之下,無法沉默了。在聲明中說的「以認同立場來壓抑對民主理想的追求」,實際上正是這些知識分子的沉重反省。

台灣自由知識分子的批判精神的再覺醒,清楚地顯示,台灣會繼續向前走。陳水扁的醜聞弊案,對台灣整個發展來說,無疑是壞事變好事。

類似的情節,其實在中國大陸與香港,也有發生。中國內地的自由知識分子,在中共建國前,也懷抱民主的理想,追隨共產黨反國民黨的腐敗統治,而在中共建國後,也因認同中共的立場在融入中共建制中放棄了對民主理想的追求。經過五十多年中共更為專制、更為腐敗的統治之後,內地也再度萌發批判主義的知識分子的聲音。

香港的情況比較特殊。知識分子由於長期對中共在大陸的統治持批判態度,對來自港英管治階層的曾特首也會產生較多的認同以至寬容的感情。

然而,作為一個知識分子,對任何掌握權力的管治集團以至個人,都必須採取「置疑」的態度。在論政立場上,沒有妥協,也不應有寬容。因為知識分子必須記住的是:權力使人腐化;批判精神則永遠是知識分子應有的本份。

逢周二、四、六刊出