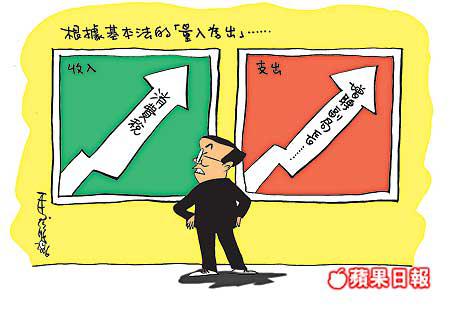

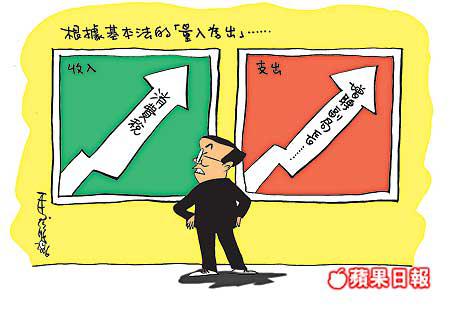

政府建議每年動用六千萬元,增設十一個政策局的副局長和助理局長的委任職位,並表明被委任人士必須與特首理念相同。有民主派指為政治分贓。

姑不論是否政治分贓,就以諮詢文件所說的「政治理念相同」來說,筆者就希望現任特首能清楚告訴我們,甚麼是他的「政治理念」?是「強政勵治」、「親疏有別」嗎?還是他口口聲聲說的「以香港民意為依歸」?是自由、法治、民主嗎?還是「一國兩制」和《基本法》?

若是按北京多次強調的以《基本法》治港的話,那麼《基本法》所定的人大常委釋法的程序(須由香港終審法院提請,人大常委才可釋法)是不是應該遵守?這程序受到踐踏,是否應該反對?

倘堅持一切依《基本法》治港的理念,這理念是否算是與特首的理念相同?又或者,特首的理念是按中央因時制宜地予《基本法》不同解釋去治港?那麼「與特首理念相同」,就是像中國共產黨對幹部的要求那樣,時刻「與中央保持一致」了。中央在文革時說文革好得很,「與中央保持一致」就要說「好得很」;中央後來說文革是一場浩劫,「與中央保持一致」也就要說是「一場浩劫」。香港傳統左派如民建聯、工聯會等頭目正是這樣「與中央保持一致」的。

即使在中國古代的專權政治之下,千人一面、眾口一詞,也絕對不是一個和諧社會甚至有效能的和諧管治層所追求的目標,相反是和諧管治層所否定的手段。

東周時,齊景公問晏子:孔子說的「君子和而不同,小人同而不和」,這是甚麼意思?晏子說,所謂「和」者,「君甘而臣酸,君淡而臣鹹」。

他的意思是,君主如果是甜的,那麼大臣就應該是酸的;君主如果是淡的,那麼大臣就應該是鹹的。只有這樣地「不同」,才能形成高能的領導集團結構。如果君主甜,大臣也甜,那就甜到膩,不好吃了,滿朝文武一個味,這個領導集團就沒有生氣,沒有創造力、凝聚力了。這樣就會使世風懶惰,投機取巧,即使周公制典,尚父領兵,也沒有多大作為。

齊景公說:我明白了,「天下一色,反而失色」,那麼甚麼是「同」呢?晏子說,單調的顏色使人疲倦,單調的聲音使人煩躁,單調的味道使人反胃。這就是「同」的缺失。先朝「去和而取同」,搞一言堂,一刀切,一鍋煮,不准有不同意見、不同風格、不同流派存在,朝政自然衰落。

晏子又說,君可則臣否,君否則臣可。也就是說,君主說「可以」的,臣子要說「不行」;君主說「不行」的,臣子要說「可以」。這不是要臣子專與君主唱反調,而是讓君主有一個「相反相成」的思考。

晏子出使魯國,魯昭公跟他說,古人說聽取三個人的意見就不會迷惑,我現在做事與許多人商量,還是出亂子,甚麼原因?晏子說,你所接觸的都是迎合你的人,聽得再多也是眾口一詞,無異一個人,連兩個人都談不上,哪裏還說得上三個人呢?

特區政府每年多花六千萬,委任與特首理念相同,也就是「與中央保持一致」的副局長、助理局長,等於用六千萬請一個人,這是多用六千萬去建構一個「同而不和」的小人領導集團。

逢周二、四、六刊出