【本報訊】那古板的鐘樓方方正正的呆立在繁忙的港灣一角,風風雨雨,都盡忠職守為中環上班一族報時。為着「必不可少」的填海發展,老僕人得讓路了。政府計劃今年內拆毀年近半百的中環天星碼頭鐘樓,想傾聽那滄桑的銅鐘餘韻,要好好珍惜了。 記者:蔡元貴 馮永堅

民間關注城市規劃組織「思網絡」出版的刊物《SEE》雜誌今期以專題文章探討舉世獨一無二的天星文化,展示了鐘樓的美學與歷史淵源。文章引述了天星小輪公司總經理梁德興指出,1950年代落成的鐘樓,由政府部門建造,當年的圖則原稿現已散失,只剩複本,但基於保安理由,暫時不會公開。

四平八正呆頭呆腦

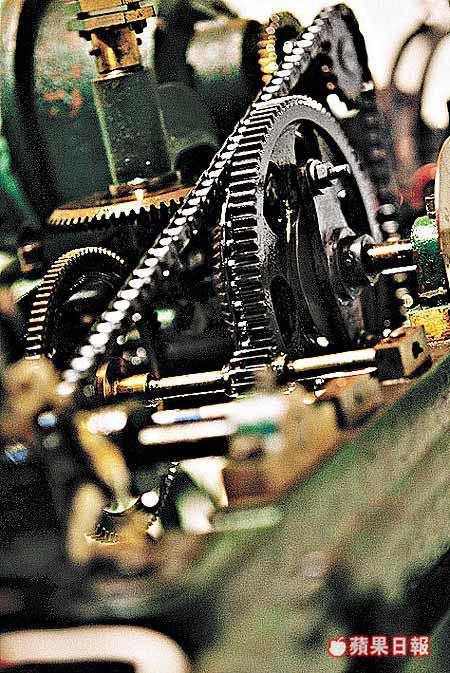

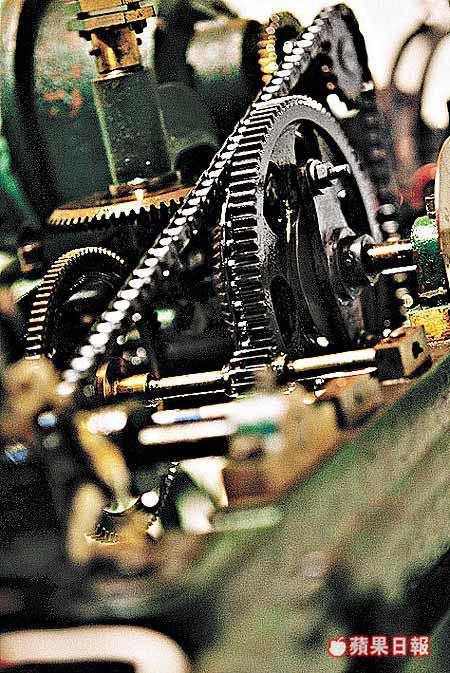

外表四平八正呆頭呆腦的鐘樓,裏面卻是大有來頭的倫敦大笨鐘近親。石屎外牆包裹着的,是四個鐘面、一組四個的音樂銅鐘與時鐘。至於推動整套系統的機械部份,製造商EDentofLondon,就是當年承造英國西敏寺大笨鐘的機械鐘錶大師。EDentofLondon已經停產,天星鐘樓更值得懷念。

天星小輪公司回應稱,同意碼頭及鐘樓極具歷史價值,但有關物業屬於政府所有,是否清拆須由政府決定。本報昨日向負責清拆工程土木工程拓展處查詢,至昨晚截稿時仍然未有回覆。

市民對政府拆卸機械鐘樓反應不一,在碼頭售賣紀念品的鄧小姐說,機械鐘樓報時不準,且要一日調校兩次,浪費人力物力,贊成拆卸。從事食品生意的汪先生也指,香港差不多人人都有手錶看時間,加上鐘樓不算歷史建築,拆也無妨。不過,市民楊先生指機械鐘樓有歷史價值,應像尖沙嘴鐘樓般予以保留。

「思網絡」發起網上簽名運動,呼籲政府及天星小輪公司,暫緩清拆陪伴維多利亞港近50年的中環天星碼頭及其鐘樓,並盡快對鐘樓作出更深入而有系統的紀錄、研究,期望引發社會人士討論,最終把碼頭及鐘樓保留,融入新填海區發展項目。詳情請瀏覽 http://www.project-see.net/。