二十多年前的一個早上,記憶大部份已消失。閉上眼細想,只感到那天很疲累,皮膚有點熱,肯定是夏天……漸漸畫面聚焦,我看到了貝托魯奇《1900》那兩個男孩在跟大地做愛;看到畢蘭加士打拉開褲鏈,叫小女孩伸手進內;看到某人拿着另一個人的兩隻腳不斷地在房中旋轉,血濺得四周都是。印象更深的是我只看了半部便跑出劇院,在大會堂高座旁的公園喘氣。日正當中,樹木的影子很深。

仰止

兩奇相遇

當代兩位電影大師──奇斯洛夫斯基與貝托魯奇,在7月不期而遇,分別在百老匯電影中心及電影資料館有影展活動,特別前者為紀念大師逝世十周年,意義更深重。

年輕:貝托魯奇

好像只睡了兩三個小時,宿醉未醒,頭痛欲裂,但大師的名號在呼喚我,貝托魯奇在我們的一代彷彿是上帝,《1900》長5小時,不只講意大利的歷史,還談階級鬥爭,革命精神,凡是影癡都要供奉,就是重病也要爬進戲院。即使最後因為過於寒冷的空調令我想吐,沒法支持下被迫回家去,遇到友人時還是要大發議論,說這是一部真正的無產階級革命電影,很「毛派」。

那些在海運戲院外打蛇餅,爭看《巴黎最後探戈》傳說中的誇張情慾場面,那些色迷迷麻甩佬個個惡形惡狀!我的心中滿是不屑:你們知不知道影片開始時,地鐵在架空的天橋轟隆轟隆地駛過,馬龍白蘭度捧着頭痛苦地大叫,是代表了資本主義的壓迫;知不知道男女主角裸體相擁,問到對方名字時,都以奇怪的聲音代替,是代表了資本主義男女關係的不確定性,和自我割裂,當馬龍白蘭度企圖追尋女主角的名字,企圖追尋穩定的關係,他便要死亡……

革命還是反革命?

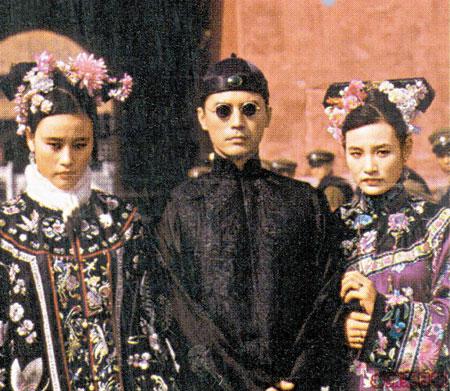

貝托魯奇拿起性和革命的石頭,擲破資本主義虛偽的玻璃窗,我們跟着他神聖的背後一起吶喊,一起擲石頭,將所有的青春年華也一起擲了出去,擲到自己也不知是哪裏的虛無之地。正當大家有點筋疲力盡,無以為繼時,卻看到了《末代皇帝溥儀》,像我這樣淺薄,人云亦云的年輕革命分子頓時呆了,為甚麼一個反資本主義的毛派導演,反過來消費中國,消費東方主義了?豪華優雅的場面,是《國家地理雜誌》的大師版?電影愈是好看,嘉年華的味道更撲鼻而來,嗆得人淚流不止。回頭一看,發現已是另一個年代,毛主席已經灰飛煙滅,革命這個名詞幾乎變成造反的同義詞,甚至在美國鷹派分子看來,是恐怖分子的口號了!《戲夢巴黎》是令我悲哀的電影,我彷彿看到了自己,彷彿看到了原來在幾乎是密封的室內,做做愛,談談天,說說電影,便已經很革命了,是貝托魯奇的自我檢討?還是一次緬懷?

貝托魯奇不是革命分子,也不是反革命分子,而是一個作者,一個導演。他的電影就是那個所謂火紅年代的盛宴嘉年華,是年輕人喜歡的節日歡樂,你可以投進去一起衝動,一起熱血,即使作為旁觀者,也被喧嘩痛擊得昏頭轉向!

中年:奇斯洛夫斯基

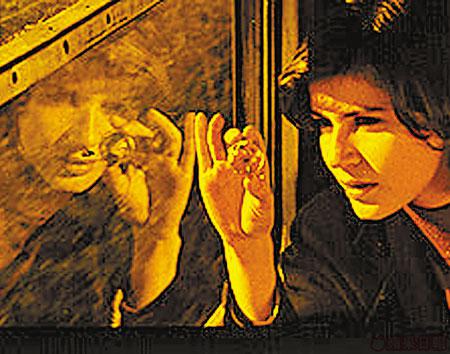

兩個Veronica,兩個生命,兩種追求,當一個Veronica在台上演唱時猝然而死,另一個卻頓失所依。《兩生花》令我想到萊布尼茲,在很多個小宇宙中有很多個我,每一個都過着自己的生活,每一個都互相依賴,互相關照。這是對萊布尼茲的誤讀,但生命就是有這個可能。幾乎每個沉悶悲哀的晚上,我躺在床上看着墓碑般的天花,悸動的心清楚地知道有另一個我站在老遠的地方,迷惘地檢視我的人生。「中年是下午茶」是幸福的,最怕是一杯苦茶。奇斯洛夫斯基在年輕時不是我的一杯茶,因為我要飲可樂,吃漢堡;茶要吃出味道,是需要時間的浸泡。拿着手提攝影機漫無目的地拍攝身邊事物的工人;周旋於工人和管理階級的夾縫中層分子;千辛萬苦趕上了飛機,原來是迎接了死亡;載着一個美滿家庭的車子剎那間撞破了完美,要餘生者撿拾生命的碎片……年輕人相信自己可以創造世界,可以創造人生,可以闖出新天地,只有中年人才明白宇宙和生命本來就沒有規律,《十誡》第一誡那個天才兒童的意外身亡,把我所有埋藏在體內的淚水都流盡,不只因為痛惜這麼可愛的小孩死去,更悲哀的是奇斯洛夫斯基是以放大和延長的方法,來訴說命運怎樣無情,管你是天才是平凡人是惡是善,意外就是如此無情,甚至連無情也不是地來臨,而人卻要活在這種不測之中。

自殺還是被殺

體驗這份殘酷必須對生命,對世界有點認識,猛然發覺已踏進中年,同時也猛然發覺愛上了奇斯洛夫斯基,到底是值得欣喜還是可悲已然難以分辨。《藍》《白》《紅》是他的遺作,是他最「華麗」的電影,從灰色的世界走進了彩色故事仍然冷調仍然無情,奇斯洛夫斯基猝然而逝恍如以自己的身體作試驗品的瘋狂科學家,驗證了自己發現的定律。《殺誡》似乎是談法律,卻在質疑中找到另一種自由意志。殺人犯和被殺的司機,在殘殺這件事來說都是種「意外」,生命無常可令人感到無聊如少年殺人犯,也可以令人掙扎向前如《藍》的作曲家妻子,這份「自由」好像是站在虛空,卻又如此真實,宇宙和生命的吊詭給奇斯洛夫斯基破解了,到底是值得欣喜還是可悲已然難以分辨!《情誡》的少年最後選擇死亡,因為這種深邃的道理並非年輕的他所能盛載,這不表示奇斯洛夫斯基是悲觀的,即使人類必須面對這個無常,卻還是可以找到自由,找到活下去的理由,找到走向未來的道路,雖然艱苦總算是找到了!

暮年:貝托魯奇×奇斯洛夫斯基

奇斯洛夫斯基近年比貝托魯奇火紅,是時代轉變了?是今天的年輕人過於早熟?是保守社會成了主流,以生命的哲學馴化革命的騷動?是奇斯洛夫斯基真的比貝托魯奇好?沒輕狂歲月怎會有穩重的中年,重看貝托魯奇作品發現其中的虛飾和偽裝只因我已成中年人,虛飾和偽裝其實也是人生本質,奇斯洛夫斯基的作品看似更接近真實可能只是一種錯覺,我不相信自己真的了解他倆,或許在暮年,我才有時間拿起一杯茶,細味茶香也細味過去的歲月,會找到他倆的真義。這個日子還未到來所以我不知道!

奇斯洛夫斯基十年祭

奇斯洛夫斯基(KrzysztofKieslowski),1941年生於波蘭華沙。成長於二戰被納粹德軍極盡蹂躪及共產主義盛行的年代。在大學的火紅時代剛遇上「布拉格之春」,遂決定用紀錄片「說話」。79年憑劇情長片《影迷》首次贏得國際獎項(莫斯科國際電影節最佳電影)。87-88年以聖經十誡為題拍下《十誡》。91年拍出如詩般感性的《兩生花》;94年完成《藍白紅三部曲》,電影的精緻深邃令他的大師地位更獲世人認同。惜於96年因心臟病逝,享年54歲。離世前正埋首創作《天堂、地獄、煉獄》三部曲,此意念最後由《無人地帶》導演DanisTanovic執導拍成《Hell》。

精選上映時間表

意大利戰後第三代導演

貝托魯奇(BernardoBertolucci),1940年於意大利的帕爾馬出生,在一個藝術氣氛濃厚的中產家庭長大。父親是著名詩人,他自己也寫詩,早年他的詩集曾得過意大利詩壇大獎。之後轉寫影評,並為父親的朋友──電影大師柏索里尼當助導。

戰後意大利經濟起飛,原本電影的新寫實主義開始轉型,貝托魯奇苦於有中產的身份,卻有社會主義共產理念,心理矛盾極大,他一邊訴說自己的政治、道德理念,如《革命之前》、《同流》、《1900》,另一邊作品卻常見沉倫、放逐,失常、犯禁的情節,如《巴黎最後探戈》、《月亮》、《荒謬人的悲劇》,直至03年近作《戲夢巴黎》,他仍借影像大膽顛覆,製造話題,為失衡的心理,作安慰治療。

精選上映時間表