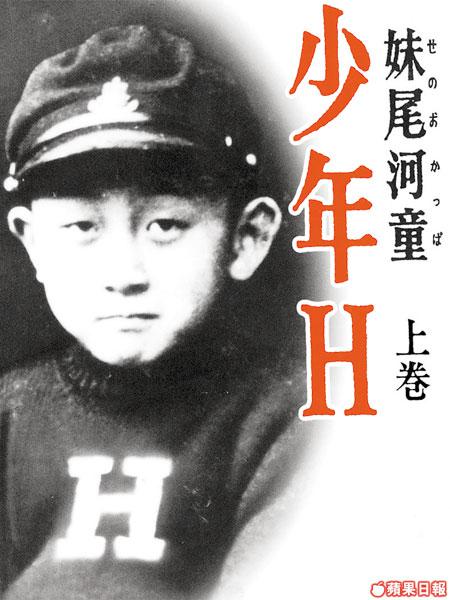

河童,是日本妖怪事典裏的其中一隻妖怪;但妹尾河童,並非妖怪,他是日本其中一位百萬作家,最暢銷的小說作品《少年H》,97年出版至今,已賣出超過300萬冊,部份內文更成為日本小學教科書的教材;不過最先令他在寫作界成名的,原來是一個「窺」字。

記者:張一豪 攝影:陳盛臣

準時在約定的時間約定的地點出現,還以為妹尾河童是個很典型的日本人,所以跟他打開話匣子,也特別客氣。因為他是日本的知名作家,又是舞台美術家,而且已七十有六,以日本人的階級觀念,敬稱他「妹尾先生」(即妹尾老師),心想肯定錯不了,但原來我錯了。

他跟我的第一句說話,是一聲誠懇的「你好!」之後,就是糾正我:「這一分鐘開始叫我河童好了。」

見他的第一個印象,並非一般的日本人。

5公斤見面禮

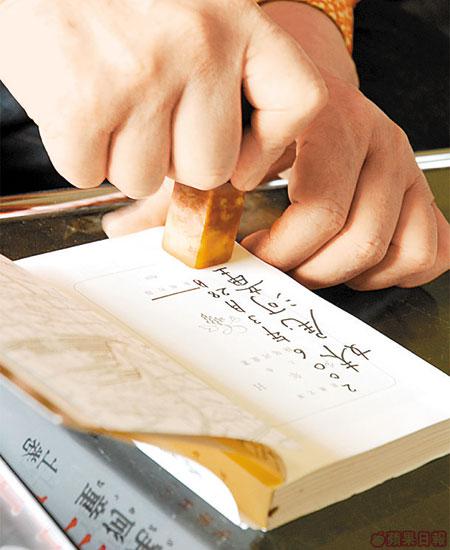

令我嚇一跳的,是難得他已準備一袋超過5公斤的「手信」,裏面全是他的作品和最近的舞台資料,他一個人赴會,竟拿了這麼重的東西出來!厚面皮拿出私人珍藏的幾本「河童」作品,請求他簽名,他亦不厭其煩地逐一簽名蓋章,而為了避免令印章因為未乾透而變得模糊,他已準備了紙巾輕輕的蓋在剛蓋好的印章與頁面之上。對人的細心,可見一斑。

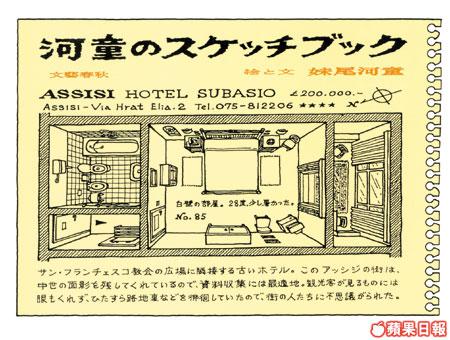

認識河童,不是從他在日本最暢銷的《少年H》開始,而是偶然看到中文譯本的《河童旅行素描本》,裏面不只有精美的插圖,還有很多有趣又獨特的旅行經歷。發覺他原來對於旅行的看法,也是非一般日本人。

作品小覽

旅程一味插——圖

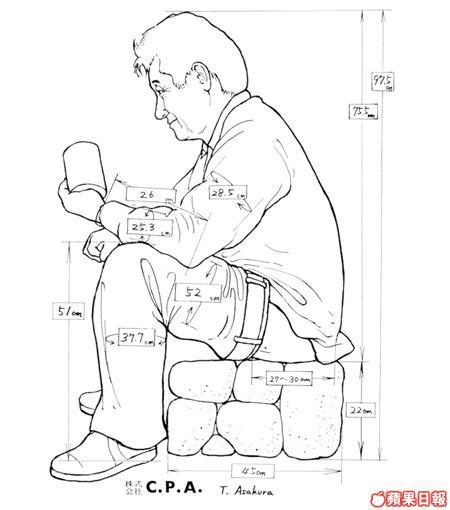

「好多人都習慣將自己嘅價值觀帶到外國去旅行,例如用自己習慣嘅口味去判斷當地食物好唔好食,但咁就無法領略與『異文化邂逅』嘅滋味。」河童的作品當中,都附有插圖,將他所見所聞的人、物、事,以生動的筆觸描繪出來,字裏行間中發覺他是個觀察入微的人,原來一切都從「窺」字開始,「每次去一個地方,途中不時記下筆記和素描,好多朋友睇過,覺得有趣,就攞嚟傳閱,有人甚至影印保存,之後就俾出版社睇中,集結成書。」好奇心驅使,令河童愛將細小事物放到顯微鏡去睇,窺個究竟。「你睇過撒哈拉沙漠嘅沙粒,同來自敦煌沙漠嘅沙粒嘅分別未?原來敦煌沙粒入面可以搵到水晶、翡翠、瑪瑙等結晶嘅碎石,睇過你就會明白點解有人稱中國為『玉石之國』!」原來,做一個「窺漢」,會發現更多。

最想去土耳其

河童的其中一本作品《窺看歐洲》,就是他1971至72年間去歐洲自由行,走遍22個國家的經歷,每到一個地方,都會繪畫當地景貌,連住過的旅館都細緻地描繪室內布置,本來當時是為了做舞台參考,但將它們結集成書之後,發覺他為讀者發掘了許多遊客所忽略的現象,例如各地窗口大小跟氣候風土的關係,再比較南歐到北歐的變化等,雖然是30多年前的資料,但比看今天的資訊更深入有趣。問到他到過那麼多的地方,哪兒最難忘?「我特別鍾意意大利,因為嗰邊嘅歌劇同食物好啱我;最希望去土耳其一次,想去睇一睇奇石區嗰啲依山而建嘅洞穴屋。」他的遊記作品,最多是30多歲的女性讀者。

對戰爭的正面思想

跟河童見面,不得不講其代表作《少年H》,「我創作《少年H》時,覺得戰爭完結已近60年,有感接觸過戰爭嘅人愈來愈少,而且日本出版界有個禁忌,係寫有關歷史同戰爭嘅書,都唔會好賣!又因為年輕讀者都會覺得沉悶,所以我就用少年人做主角,以生活化嘅手法去寫,希望一改一般人的看法。」意想不到大賣超過300萬本,「真係一個唔少嘅數目啊!」讀者群中,發覺10幾歲同60歲以上的特別多,老一輩源於共鳴;估不到連小學生也受落。「我用少年時代嘅自己做主角,係希望小學生都睇得明,每一個章節亦控制喺9,000字以內,希望讀者都可以喺15分鐘以內讀完每章……講到小泉對中日關係嘅處理手法,個人認為值得商榷,拜靖國紀念為國捐軀嘅人絕對正確,但當中有啲係甲級戰犯,唔贊成將呢班人放喺靖國入面,因為咁樣對戰爭嘅死難者唔公平……之後想寫乜嘢,我都未諗到,想到乜就寫乜嘢吧。」

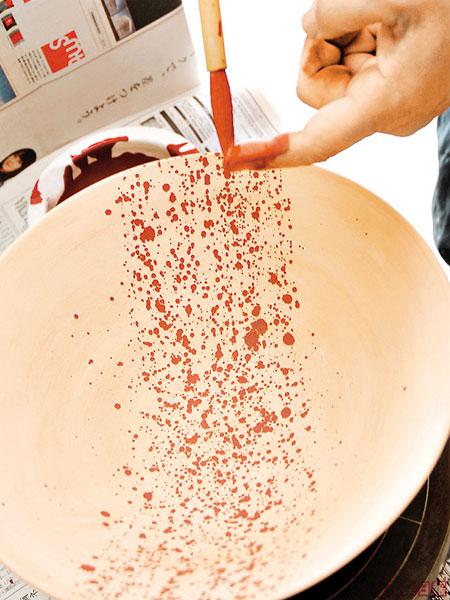

陶氣人生

Profile

出生:1930年神戶

原名:妹尾肇,1970年改名為河童

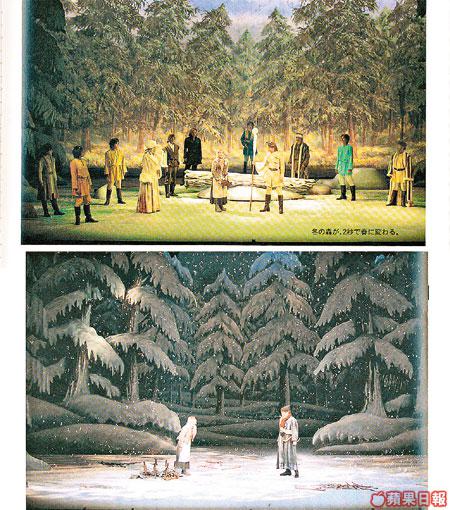

經歷:1949年高中畢業,從事平面設計工作;22歲後得舞台巨星藤原義江賞識,到東京為他設計舞台海報;現為日本當代具代表性的舞台美術設計家之一

威水史:富士電視台工作22年,憑節目《MusicFair》獲得「第一回伊藤熹朔賞TV部門獎」、又得「紀伊國屋演劇賞」、「山多利音樂賞」等獎項

作品:「窺看」系列,如《窺看歐洲》、《窺看印度》(日本銷售超過50萬本);《河童旅行素描本》(平均賣30萬冊);處女小說《少年H》97年得到「每日出版文化賞特別賞」,上、下兩冊更賣到超過300萬,部份內容更被節錄編成小學教材