李歐梵 美國哈佛大學榮休教授 香港中文大學客座教授

據聞《職業特工隊》在中國大陸遭到禁演,原因當然是片中的中國形象有辱華人面子。其實要禁何患無詞?此片我看後也覺得要禁──不准在大銀幕上演,因為片中大部份的鏡頭都是近景或特寫,而且又是黑矇矇一片,乾脆在電視螢幕上看DVD版就夠了。即使如此,我猜還是看得不過癮,原因何在?

任何有經驗的老影迷都會把《M:I-3》和它的兩個前身──《M:I》和《M:I-2》作個比較,而且愈看則每況愈下。這一點,香港的影評家早已指出來了。我年長數十歲,當年在美國還看過此三片的真正原版──電視影集,而且越看越上癮。每週演一段的電視影集有一個好處,也是對編劇和導演的一大挑戰:必須在一小時之內把故事說清楚,而且高潮迭起,要搭配得恰到好處,到了緊張關頭必須暫停,插入廣告。

看慣《Mission:Impossible》的電視觀眾,當然對於故事中的幾個主要角色──也就是擔當「任務」的「基本幹部」──十分熟悉:每一個人的職責不同,分工合作,有後勤也有先鋒,像一個出色的足球隊,但從演戲的觀點來說,這就是一種「團隊演出」或「群戲」(ensembleacting),沒有突出的主角。記得此集的基本隊伍是三男一女,內中的黑人男子專管各種監聽和傳播機器,而打先鋒的卻是一男一女,那個女子端的是歷盡滄桑一美人,演員名字我早已記不得了,但她那股風情萬種的氣質,我至今難忘。

《M:I》電視集的另一個特點是:動作場面並不太多,而全靠智力和化裝取勝,所以「難以達成」的任務在他們看來易如反掌,只要全隊合作無間,假冒的角色演得好就行了,所以這又是一種「戲中戲」,對演員是一個演技上的挑戰。記得其中的一位演員,就是後來以演壞蛋著稱的馬田蘭杜(MartinLandau),在希治閣的名片《北西北》(NorthbyNorthwest)中,最後差一點把加利格蘭踢下險峯的歹徒就是他。

一九九六年《職業特工隊》的影片出籠了。領銜主演的是大名鼎鼎的票房巨星湯告魯斯,而且由他擔任監製,這一招就把原來電視劇的傳統打亂了,全片成了他的獨角戲,否則失去票房價值。那麼,原來的團隊精神怎麼辦?《M:I》的主要編劇和故事撰寫者DavidKoepp(加上老將RobertTowne從旁協助)想出來的辦法,就是一開始就把這個基本隊伍全部殺光,只剩下一個湯飾演的EthanHunt,而且煞有介事,把這一場戲的背景放在捷克的古都布拉格。一套「解構」的動作令我看來不勝傷心,因為這一批電影明星沒有一個可以比得上電視集的演員瀟灑世故。也許時代不同了,也許是監製和導演選角時故意如此,白白糟蹋了那位英國女星KristinScott-Thomas(她後來在金像獎名片《TheEnglishPatient》中大出風頭)。還有那位楚楚動人的法國女星EmmanuelleB?rt,在片中死裏復生,卻變成壞人,令人看來不倫不類。而湯姆重組的四人班子只剩下一個黑人是好人,於是這個原版中的基本模式就被澈底推翻了。

然而該片的導演狄柏瑪(BrianDePalma)畢竟還是一位「名匠」(不能算是大師)。把片中的幾場動作場面處理得頗有風格──他以電影風格(style)代替了電視集中的演戲風格。例如片子開始時的那幾場「解構」戲,從手法和風格上來分析,還是可圈可點的:片頭就用了監視器的方式向電視致敬,演出一場頗似原來電視集中的一小段戲,當然也讓觀眾理解:那個黑白電視片的時代早已過去了!然後就是布拉格的酒會和深夜謀殺,氣氛甚佳,因為是在布拉格實景拍的,我甚至還說得出曾經到此一遊的幾條街和建築物。狄柏瑪一向以技巧和風格取勝,卻不會說故事,該片的情節一團糟,詐中有詐,令人摸不着頭腦,這應該是編劇的問題──他沒有完成這個難以達成的任務。

狄柏瑪在此片中的風格相當獨特:一開始把「好人」殺盡後,只剩下一個湯告魯斯,顯得十分孤獨,氣氛也似乎是靜多於動,甚至有點憂鬱。片中的EthanHunt處處慎思熟慮,想找出那個出賣他的奸人,他的「尋獵」(hunting)過程也是「主觀」的,導演故意把他主觀的臆測以追溯的方式映了出來,在緊要關頭和出賣他的壞蛋(JonVoight)對質,因而造成一系列音畫對位的半蒙太奇效果,理論家和影評家可以在此大作文章。片中的其他兩場驚險鏡頭──湯單身入情報局虎穴盜碼和最後的英法隧道特快車上的搏鬥──也是以攝影風格取勝,而動作本身卻並不甚出色。

近日在坊間以廉價買到狄柏瑪的真正經典名片的影碟《TheUntouchables》(港譯《鐵面無私》),的確不凡,而且風格和《M:I》迥異。片中的節奏慢多了,而且用了不少深焦距的長鏡頭,完全符合寫實主義的傳統。然而狄柏瑪又把三十年代的芝加哥拍成一個「巴羅克」(baroque)式的罪惡之都,風格上又不是三四十年代荷里活寫實片的路線。當年的黑社會「大佬」卡彭(AlCapone,羅拔地尼路把他演絕了)無法無天,最後竟然被四個普通治安人員──卻是一個不折不扣的「團隊」──制服了,看來大快人心。片中有好幾個至今為影迷津津樂道的鏡頭,最著名的當然是那一場火車站中的槍戰,狄柏瑪故意製造懸宕,把一個嬰兒車故意放在石階上,在槍林彈雨中滾下來,明眼人一看就知道,這又是在向另一部影史上的開山經典──愛森斯坦的《戰艦波特金號》──中的那一場「奧德塞階梯」戲─致敬!

為甚麼狄柏瑪處處不忘向過去的大師致敬?我認為這類手法至少讓我們知道:好電影就像古典音樂一樣,有一個形式上的傳統,然後再從這個傳統形式中掙脫出來,從傳統到創新,內中千變萬化,但如果你不瞭解這個傳統,也就看不出創意了,興味至少減了一半。

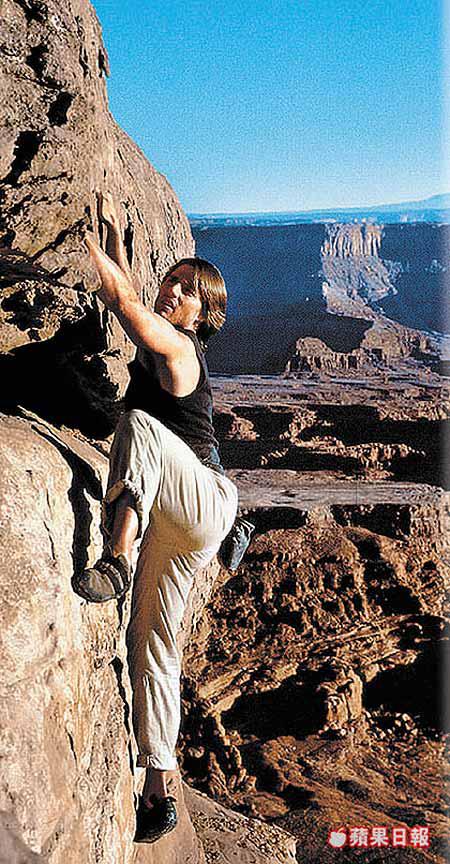

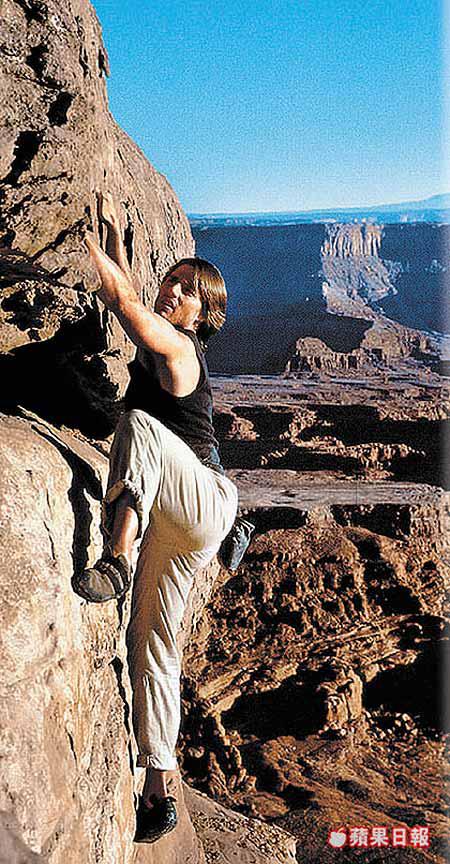

《M:I-2》從頭到尾都是吳宇森的電影,原來的電視劇傳統早已消失殆盡,只剩下那一段高山懸崖上接「任務」的片頭,當然是故意虛張聲勢。這一部片子,吳宇森拍得相當精彩,此處不必贅言,因為早已有人論過了。但香港影迷看來可能仍不過癮,因為不少鏡頭──如火中白鴿、摩托車上雙雄對撲──都是以前港產片中看過的,包括吳宇森自己拍的片子,還有林嶺東的《俠盜高飛》。但片中也不乏向希治閣致敬的鏡頭:馬場交換情報和情報人員愛上自己安置的「卧底」女郎,乃出自《Notorious》(美人計),而女郎被困奸人屋的戲又類似《北西北》的後段。當然,這可能是編劇家RobertTowne寫出來的情節。但在「致敬」之餘,是否也顯得有點技窮?似乎在情節上早已想不出什麼新花樣來了?幸虧找到了吳宇森來搭救!但我覺得吳的風格,在美國片中還是以《奪面雙雄》(Face/Off)為最佳,湯告魯斯慧眼識英雄,大膽請了他來為這部千萬美金巨製擔綱執導。如果你看的是此片的DVD影碟,當可在所附的「菜單」中看到不少如何拍攝片中虛作特技的花絮。

然而《職業特工隊》的致命傷就在於特技。到了第三集,在動作場面上早已走向窮途末路,除了片初梵蒂岡的那場戲,別無新意。最後在上海拍得高潮戲,也最令人失望:在黑夜中的浦東高樓飛躍而下的場面,上一集早已有之,而且精彩得多;貧民區的那幾場戲,更像是荷里活影片中的典型唐人街形象,我不知看了多少次,早已麻木了。當年美國的華裔人士還屢屢為「扭曲華人形象」而抗議,現在輪到中國政府了,我看又何必?中國人民的眼睛是雪亮的,特別是看過無數的美國片盜版影碟之後!

據說湯告魯斯為拍此片再次禮賢下士,為了請電視連續劇《迷》(Lost)的導演J.J.Abrams擔任此片編導,竟然虛位以待達一兩年之久,直到這位最近走紅的電視名匠騰出時間空檔。可惜他請錯了人!Abrams在銀幕上所能賣弄的只有鏡頭剪接的「特技」,看得我眼花撩亂,在失望之餘,才又去重拾經典──重看狄柏瑪的《MI-1》和更早的《TheUntouchables》,看來經典還是動不了的(untouchable)──也造成某種「影響的焦慮」。