世界盃開賽第二天,筆者住在深圳一酒店看內地的電視轉播。轉播期間螢幕下端有觀眾打進去的評語,其中有不少人慨歎何以中國足球無法打進決賽周,有人說,何時才可看到五星紅旗在世界盃決賽周中飄揚?日前日本隊在決賽周登場,內地網民的反日情緒又爆發,說「老子等着看巴西怎麼玩死小日本!」「讓日本滾回狗島去吧!少給我們亞洲丟臉!」但也有清醒的網民說,「日本沒辦法打贏巴西,這是事實。可是中國連世界盃(決賽周)都沒進去啊!悲哀啊!好好檢討一下自己吧!」

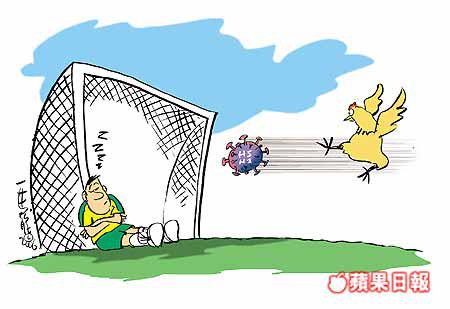

世界盃決賽周,這個吸引了全球一半人口以上目光的大賽事,連在地圖上難以找到、人口只有一千多萬的科特迪瓦都參加了,獨缺全世界人口最多的中國,這怎能不讓中國的民族主義者感到失落呢?但也許,更值得這個十三億人口大國的子民去做的,是「好好檢討一下自己吧」!

中國的體育運動,近十多年來成績都突飛猛進,尤其是奧運會、亞運會,更是進步驕人。唯獨足球,卻無寸進。原因何在?

原因之一,筆者認為是足球規則。其他體育運動,勝負規則很清晰,雖然都有裁判,但裁判執行起規則也較少難度,更極少爭議,在這種規則明確而少爭議之下,中國在這些運動項目上都有進步。足球的規則雖也清楚,但執行規則的球證、旁證卻有很大的裁量權,判不判十二碼?算不算越位?給不給黃牌、紅牌?甚至算不算入球?常引起爭議。而在球場上,球證的判決就是最終的判決。大多數國家,對於這種由球證個人去裁決一場球賽的運動,都能適應,而且也都在這種制度下使足球運動得到蓬勃發展。

但中國民族,是習慣於不守規則的民族。中國二千多年的專權政治,造成無論是官還是民,都永遠只想如何突破規則。對於球證,球員和觀眾心中認為他必有偏幫,或一心想買通球證。中國國內的足球賽,常被詬病的是「黑哨」盛行。內地有些人,甚至根本不相信有公正的球賽,認為所有球賽的賽果都是「造馬」。在這種情形下,中國的足運就沾滿了不公正的色彩,在無公平競爭之下,足球運動自然發展不起來。

原因之二,是足球運動特別講團隊精神。排球當然也講團隊,但團隊合作的重要性決比不上足、籃球。西方球隊中,即使球星如雲,也都要合作才能致勝。實際上許多球星的成長,也依靠合作與團隊,如朗拿甸奴,就是以把球美妙地傳送給隊友而贏得美譽。中國民族是不講合作與團隊精神的民族。孫中山說中國人是「一盤散沙」。中國人愛玩麻雀,麻雀牌就是單打獨鬥的遊戲,它不同於打橋牌,橋牌是講合作的。因此,中國人在着重個人表現的運動項目方面,如乒乓、體操、跳水等等,都很出色,但在強調團隊精神的運動方面,就連科特迪瓦也不如。

中國足球運動的無法振興,當然還有其他原因。筆者所提出的上述兩個原因,卻不僅限於足球運動,而且廣及中國在全球化中的國際參與。守規則,重團隊,才能與世界文明接軌,否則中國就永遠只是一個貪污(破壞規則)與內鬥最發達的國家。

中國足球運動振興之日,就是中國與現代文明開始接軌之時。

逢周一、二、四、五刊出