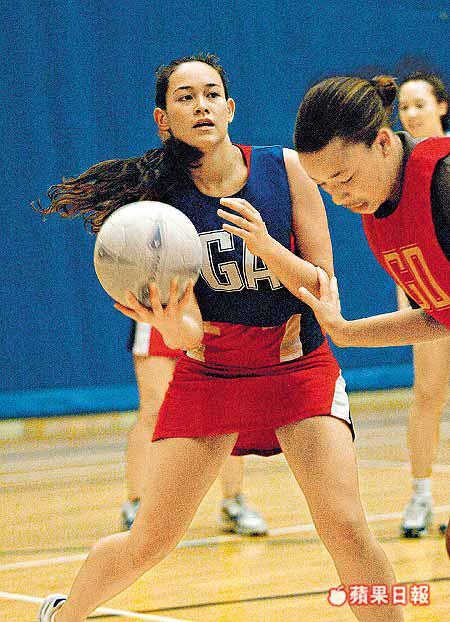

投球這門外國玩意,起初在國際學校流行,近年已殺入本地學界,成為一種華人的另類體育運動。雖然球例列明「3呎防守」,又不可以持球超過3秒,但卻激起了團體的合作性,打慣籃球的男孩也不覺得沉悶,而當中較低程度的身體碰撞,更吸引不少女學生參加。文:許樂暉 圖:黃冠華

驟眼望下去,投球場內兩隊共14名球員打得激烈,完全看不出原來當中有無數的規限「縛手縛腳」。投球的規例列明,球員防守時必須距離有波在手的進攻球員3呎,即是要在對方球員持球前做出所有的防守工夫。「其實我不覺得這限制了球員的活動,而是加強了比賽期間的激烈。因為防守時要捕捉對方傳波的路線,方可於對方持球或接球前,做一個防禦,這好比打籃球要偷球一樣難。」就讀港大的中醫學科的劉銧偉說。

利用優勢互補不足

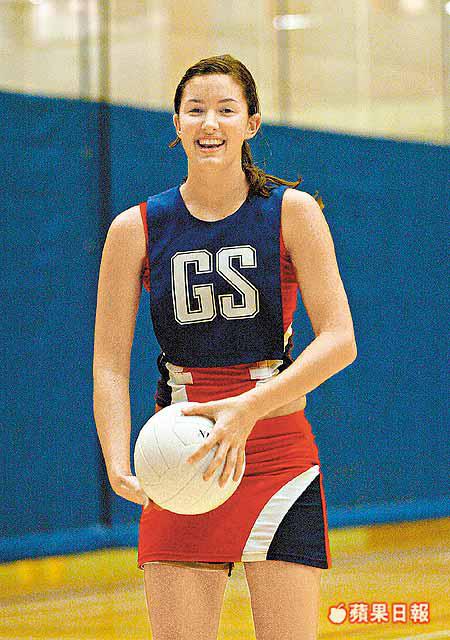

投球比賽的外表雖有點像籃球及足球,但球員接波後3秒內要傳球,又不可持球進攻,而且每個球員也有受規限的活動範圍,這迫使大家要互相傳球達致有效的進攻。現讀女拔萃中六的區康琳說:「這些規例使場內無人可以『滿場飛』,大家互補位置上的缺陷,這好比一個盲人揹住一個行動不便的人行路一樣,大家利用優勢去互補不足。」她續稱,投球在校內仍是「少數民族」。

勝利榮譽歸於每一人

玩了投球7年,就讀科大的喻葆欣則另有見解:「區域的劃分是球例的需要,但每名球手也有自己的工作及空間去發揮;其實不用滿場飛,也可以做到應有的效果。」

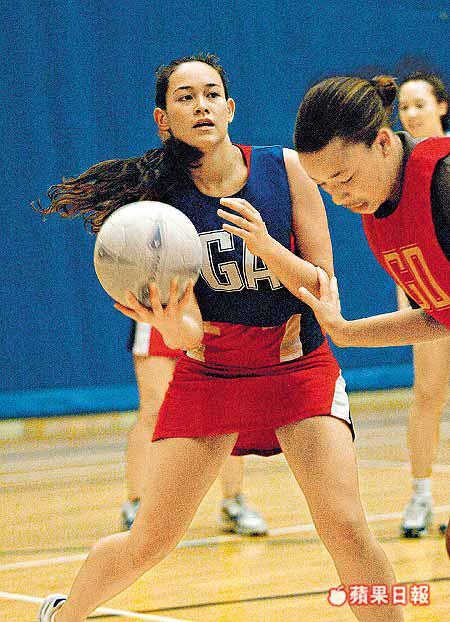

常聽到籃球及足球隊的教練說:「每一個球員也是重要的。」但隊中總有些突出的球員,能在比賽中扭轉乾坤;投球則不然,每隊7個成員也是名副其實的「咁高咁大」,球員因此得到自信心。有7年球齡就讀沙田學院第11班的湯菁說:「籃球隊總有一個人孭飛,有人覺得好好睇,但我覺得這只會挫敗其他隊友的自信心。投球賽事中,每一個球員也能起到決定性的作用,隊中每人也感到自己的存在價值,不是某位球星的陪襯品,贏波的榮譽歸於每一人。」