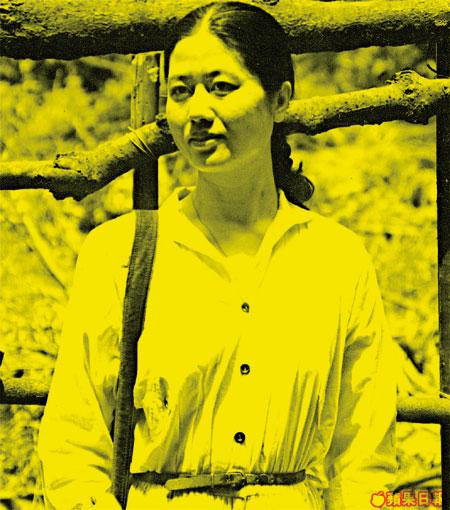

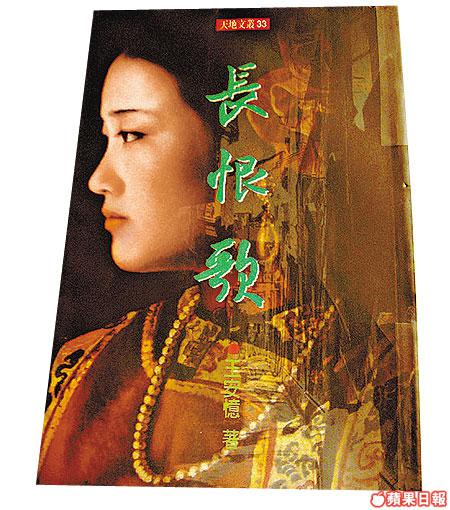

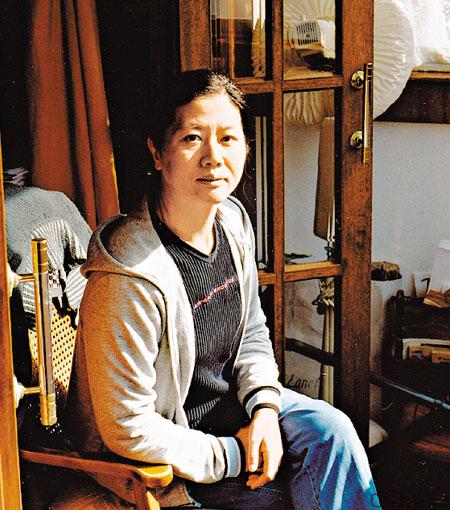

愚人節造訪,事情總覺不對頭。或者膚淺的香港人只認識《長恨歌》,便以為這趟遠赴上海,王安憶會是一襲旗袍從弄堂嫵媚的走出來。最好如王琦瑤挽着李主任,把丈夫李章也拖出來。怎麼姓氏都對號入座,情節卻全是一廂情願?牛仔恤牛仔褲、分直的黑髮挽在腦後,挺直腰板在酒店單拖赴約。

轉眼月餘,倒過來王老師後天應中大邀請訪港,表面關心實則私心,長途電話先問:「丈夫會陪你來嗎?」「他會來,可是不會讓你見到他的。」挑通眼眉,老細,我盡了力喇!

記者:梁偉、吳璇 攝影:譚傑

鳴謝:天地圖書 部份相片由被訪者提供

王安憶

1954年3月生於南京,55年隨母親定居上海,因政局動亂而停學,並赴安徽五河插隊落戶。曾任雜誌社小說編輯,02年獲中國十大女傑,現在上海復旦大學當教授,教的是當代文學。主要作品有《長恨歌》(獲第五屆茅盾文學獎)、《富萍》、《我愛比爾》、《遍地梟雄》等。

不是初戀

「我很保護自己的生活。」雖是被拒,但其實蠻喜歡王安憶說一不二的個性。只怪自己得一想二,莫說是連丈夫也一併訪問,王安憶的個人專訪也不多。這一回,其實她亦不止一次說「《蘋果》都愛寫花邊的,但我講的是文學,會否不合你們意,不合便不要來了。」來,幾經轉折相約80年代後大陸最重要的小說作家之一、又被名女作家方方推為當今中國女作家的首位、又是第10屆全國政協委員及上海作家協會主席,跛了也拐着來。

寫作人總能一眼看穿人,的確,一時三刻總戒不掉《蘋果》精神愛問問她的丈夫。「是初戀情人嗎?」「不是啦!」思路已然快,但說話更快,王安憶不忘補句:「最好連這也不要寫啦,給他看了夫妻問題便來……」

只有他 拍得我最美

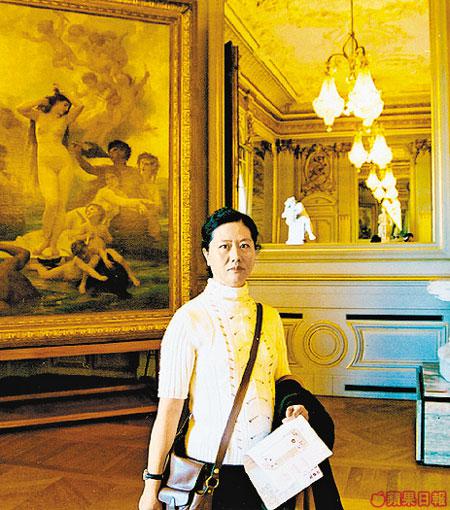

對不起,沒意把你倆25年的夫妻情押上!只本着筆下寫得出傳奇的王琦瑤,相信讀者對上海名女人的戀愛都有興趣。王安憶跟丈夫李章在文工團認識,現職音樂書編輯,是個業餘攝影發燒友,在家、講學、旅遊,總愛把老婆拍下來。王安憶也有一篇《李章給我照相》的文章,流露夫妻間的嬌嗔,埋怨每次拍照總起爭執,算是最能滿足大眾心理。親自一問,其實盡是情人眼裏。「他沒有正式學過攝影,但他跟我最親近,我在他面前也最自然,且隨時可以拍,故他是拍得我最多最好的人。」

紅樓性事 媽媽全封起來

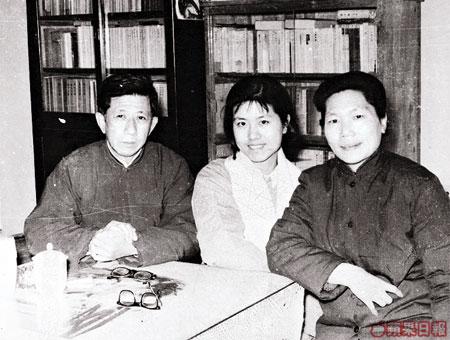

家,當然不止丈夫。兩口子不要小孩子,還可以講講,而且應該更值得講的,是已故母親茹志鵑——文革以前已是有名氣的作家。還有父親王嘯平,生前乃上海人民藝術劇院的著名導演、作家。但就是歷經文革動盪,媽媽其實想她當醫生。但亦因為文革,那年王安憶才念至小五,往後的日子根本無法上學,醫生路就注定走不成。此刻,一口冰梳打水喝下去,王老師才吐出心中一個情意結,就是不喜歡被人說她沒念過大學。但其實又如何,10歲讀《紅樓夢》時,母親就如影隨形緊盯在她跟前,凡翻到性事內容,媽媽就把那幾頁紙貼起來!「我還是會偷偷破開來看!」後來四人幫下台,寫了篇散文講當時輕鬆心情,又是媽媽,把她的作品正正式式帶到《新華日報》作處女發表,那是1976年,芳華22,作家路早已命定。

不是上海女人 旗袍已Out

成名附帶標籤,尤其對上海女人、上海繁華、上海故事,有種種框框以內的設定。誰知王安憶劈頭便說:「我不在上海出生,父母在上海都沒老家,我從小說普通話,7歲以後才學上海話……」從樸實衣着到清脆快速的話聲,海派矯情更難往她身上找。不過最最意想不到的是,她從不穿旗袍。「因為走起路來走得不快,不適合現代的生活,人們當是懷舊,我拿她們沒辦法。」

呀,還有弄堂,王琦瑤也是典型的上海弄堂的女兒,《長恨歌》開首,就是一頁接一頁的在講弄堂,王安憶還是很上海。但答案依然像愚人節說謊話,「小時候,我的確曾住在弄堂,那裏的生活方式很有趣,鄰里關係也親切些,好像以前隔壁住個寧波人,常煮煙魚傳來陣陣垂涎煙熏,但一切只餘記憶,時代進步了,我們不可以回到弄堂裏生活。我可從未說過是上海代言人!」

不似張愛玲 最愛秧寶寶

筆下都有舊日上海灘的燈紅酒綠,又都是上海女人,拿王安憶跟張愛玲比較的人多的是。但主觀認為,兩位女作家根本不太一樣。有說張愛玲將一切看透了,站在人生邊緣看人生;但王安憶卻捨不得把一切看透,就坐在人生裏看人生。小說都以上海為背景,「因為這是我最熟悉的地方。」簡單得可以。自己最愛的人物,也不是甚麼上海小姐,而是《上種紅菱下種藕》裏頭的秧寶寶,「小小的農村女孩,還沒被污染。」可見她其實愛更貼近生活的。對於張愛玲,就只對前輩的尊重。

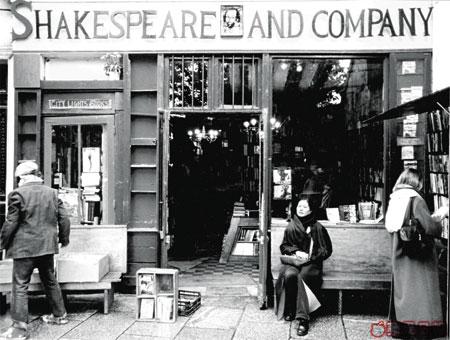

港式排隊文化 有趣!

最直接跟張愛玲共通的,是二人都寫過香港。張愛玲為香港寫下《傾城之戀》,王安憶則有《香港情與愛》。對於香港,一點不陌生,就說這次訪港,已是第N次。「記得一次在旺角吃飯,見街上很多人手拎一個個盒,好奇下找尋源頭,原來在朗豪坊購物滿一個數目,就可以換一個電飯煲,覺得好好玩。」說時流露好奇的笑聲。自己有時想,長龍、排隊、換煲,港式文化確是幾好笑!王老師還有一個排隊的香港故事,「某次嶺大演講後搞了個簽名會,排隊的人很多,工作人員便規定每人只准簽一個名,大陸的學生世故些,會先和我聊天再索簽名,反之港生好直接,取了一個簽名便急着轉身再排,好有趣!」

怕索簽名 講學不停站

說到簽名,當教授的王老師老早慣了。也因此養成兩、三個小時不停站一口氣講課的習慣。「中間休息怕學生會上來索簽名。」直到今天,王老師仍記得最初到復旦教書的時候,學生當她明星一樣,過百人旁聽只等閒。

早洞悉《蘋果》愛背道而馳的王老師,刻下讀報至臨近尾聲,終於,看到丁點關於她教學和寫作的事了!「我很悶,每朝九點多就寫,每日寫三個小時,下午都看書,晚上一定不會寫作,看電視、電影,跟常人一樣。」行為反映性格,最不欣賞功夫片;愛看《心靈花園》那類講家庭相處的清談,還有顧長衞的《孔雀》,都很人性。較大眾化的《親切的金子》她都有看,而且在香港看,認識了李英愛。

我似李英愛?

原來行家都說王老師年輕時頗像李英愛,國內文壇又稱她為「美女作家教母」。「那我笑自己比較好一點。李英愛比我漂亮多。都是東方女人吧。」帶羞且是難得的慢談。東拉西扯,嘩,兩小時過去了,就如翻到小說的末章跳回現實!我正處身——對,上海銀星皇冠假日酒店。還記得相約採訪時,王老師便設身處地的問:「上海你熟哪兒?」「反正都不熟。」於是便選此酒店,原因也直過直路:「近家。我平時都只會到這裏吃飯。」王安憶的上海蒲點,還有淮海中路的季風書店。

別了,分別找酒店及書店的員工查問,「都識王安憶嗎?」「當然。但都沒見過她。」誰說上海女人都好打扮肯花錢講面子愛派頭?

他 都在這裏

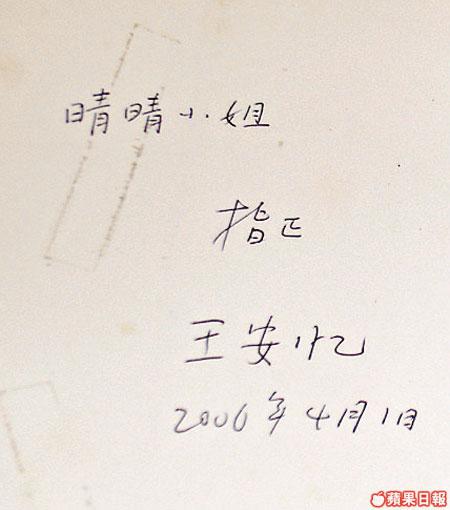

爽快隨和的王老師一早準備了15張私伙相給小記。看着說着,吓?除了其中1張,其餘都是丈夫李章拍的,包括來香港嶺大演講無無聊聊的人頭相!眾裏尋他,都沒曝光卻一直就在鏡頭背後。

後記

沒有愚人成份,個人筆觸已屬十分極度不花邊。當然,在王老師看來,可能甚至有被騙的感覺。而且記者都有打爛砂缽的劣性子,又愛八卦窺她的感情生活。資料翻了又翻,只透過谷高打「王安憶訪問」搜尋到一張不清不楚、更不知是真是假的夫婦合照。與其說是愚人,自欺的成份其實更重──我見過你丈夫了!