從去年年底開始,中央與特區政府官員都在大講香港經濟隱憂,先是溫總提出香港有「深層次矛盾」,曾特首予以解釋,說是指香港有「三高」(即高地價、高租金和高工資)的問題;其後又有政務司司長許仕仁提出內地落實「十一五」規劃,香港要正視被邊緣化;上周國務院港澳研究所所長朱育誠又說,隨着內地經濟崛起,香港的競爭優勢正在減弱,經濟轉型問題亟待解決。

在這一連串對香港經濟示警聲中,不少工商領袖與學者都圍繞着香港有沒有深層次矛盾、會不會被邊緣化以及是否要積極轉型的問題而團團轉。事實是怎樣呢?「三高」的問題已存在幾十年了;香港的法治、廉政、公務員效率與會計制度等使香港作為金融中心的地位在可見將來都無法被內地任何城市取代;香港經濟的轉型,過去從工業為主轉為服務業為主,都是投資者的自然選擇,毋須政界人士擾擾攘攘。

為甚麼從去年底到現在,中央及特區政府一直在為香港的經濟示警?為甚麼在董政權的經濟低迷時代,中央及高官不憂心,現在經濟形勢好轉反而憂心呢?

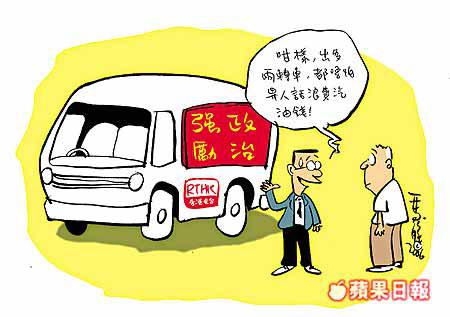

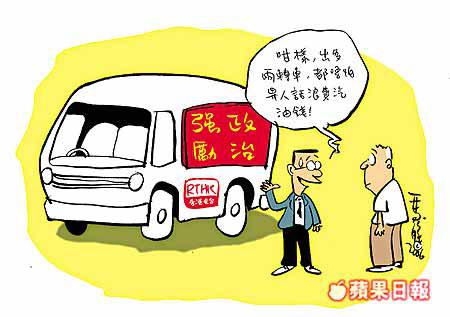

日前北京的新護法王振民提出普選六條件,一語道破。他的六條件之一是「保證經濟不衰落」。因此,甚麼「深層次矛盾」,甚麼「被邊緣化」,甚麼「亟待轉型」,背後的含意只有一點,就是:經濟有隱憂,市民及政商界顧飯碗要緊,這樣的時候不要搞甚麼普選了。

早前策發會的文件也提過類似論點,表示「在促進民主政治的同時」,要「不影響經濟的繁榮。」

三月當香港會被「邊緣化」的問題提出來時,港區人大代表兼民建聯副主席譚惠珠說:「最重要是不要與內地對抗,否則就會被邊緣化」。

所有對香港經濟發出的恫嚇,集中在一點,就是不要搞普選.因為普選就是「與內地對抗」,而一對抗,香港經濟就邊緣化了。但《基本法》不是講明要逐步實現普選的目標嗎?鄔維庸說中國可以不遵守中英《聯合聲明》的承諾;北京把程翔關了整整一年不予提訊,也不遵守自己對法律的承諾;那麼對《基本法》的承諾嘛,當然也可以服從政治需要而彼一時此一時了。

普選跟經濟發展有啥關係?若沒有普選的專權政治有利於發展經濟,那麼毛澤東極權時代的文革時期經濟一定發展得很好了,為甚麼中共當今領導都承認那時是到了「經濟崩潰邊緣」呢?香港的董政權時代,也應該是經濟發展很好了,為甚麼又出現負資產、失業率、破產數字的「三高」呢?

且不說當今世上的發達國家都有普選了,至少可以說,經濟發展與是否普選沒甚麼關係吧。

講這麼多經濟理由來反普選,其實只有一個原因,就是中共政權自知不得人心,是中央當局「怕輸」。

逢周一、二、四、五刊出