本周課外活動:約幾個朋友,每人將同一牌子的歐版與日版貨品撈埋玩「估原產地」,順便溫習幾句成語的用法:青出於藍、不相伯仲、東施效顰、濫竽充數……

在日本買BernhardWillhelm全世界最平。

睇樣唔似,但我其實鼓勵在香港購物,如果同一件貨價錢相差不是太離譜的話,我愛惜自己的腰骨膊頭,情願不從外國山長水遠抬回來,更怕如果不幫襯香港代理商,萬一他們生意不景執了笠,凡事動輒要到外國採購就手尾長,所以在日本名店ViaBusStop看到B仔時,原本只打算揭一揭,明知不會比香港平得到哪裏去,何苦令自己像個善妒的老婆,摷勻件衫咁多個袋為了搜索丈夫的走私證據,並非誇張的比喻,我覺得shopping時摷價錢牌真的好煩,亦好攰。

結果還是太好奇,一看之下,嘩,以為自己心算錯誤,香港賣4,500元的衣服,這裏標價30,000円,折合港幣不到二千,toogoodtobetrue,所以應該是假的吧,心想卒之B仔都有A貨,BernhardWillhelm總算是捱出頭了。我覺得任何擁有冒牌貨的東西都是成功的象徵,所以我自己不但只不介意有人抄我,甚至有點求之不得,please,pleasecopyme!

講遠了,回心一想堂堂大店不可能如此明目張膽賣老翻吧,所以結論是mark錯價錢,這種情況我有經驗,一定是不動聲色拿去畀錢,等你發現自己標錯價時,哈哈哈,我已經逃到安全的地方,打電話給老友告訴他們我執到筍嘢了。

回家之後研究洗水嘜,咦,MadeinJapan?馬上翻出今季在香港買的那批,咦,又係MadeinJapan嘅?對一對過季的款式,唔係噃,明明係MadeinBelgium喎!才恍然大悟,原來是他們偷偷地將生產的廠房,轉移到了日本。

搬廠啟示

這意味了甚麼?

一、以後在日本買B仔會最平,因為除了這個地方以外,都是運去的,所以成本提高了(我打過去歐洲的相熟時裝店問過,果然不及日本便宜),香港賣得貴,可能是情有可原,分分鐘是日本→歐洲→香港,兜了一個大圈付了大筆路費才在中環上架的,惟有在忍痛付賬時安慰自己,那個差額,是買香港買手的眼光吧。

二、日本在時裝製造上已達到一個新水準了。以往很多歐洲名牌都有專攻日本市場的license版,有些是原裝設計日本製造,更多相信是攞正牌的無中生有,例如VivienneWestwood、JPG或者當年紅極一時的RomeoGigli,都有本土限定的日本版衣服,通常十分穿崩,一眼就看得出輕飄飄,像不知哪裏少了根骨頭,而且款式愈複雜愈出事。今期的B仔,瞞得到我回港後才穿煲,都是種進步吧,否則……不會是我退步了吧?唔好啦!

另一些日本版

反而喜歡那些付了品牌使用費,但相信是日本人設計的「無中生有」,通常是「小物」,即accessories,原裝collections沒有的,卻可以更無負擔地發揮創意,我今次在日本就看見了MarcJacobs的浴衣,還有AnnaSui的扇,都很鬼馬。

另一種較「特別」的日本版,是某些曾經在國際舞台上發光的牌子,行完大運之後全世界都消失了,只剩當年種下的大和version,在大百貨公司的角落一季復一季默默存活,例如有原籍西班牙的Sybilla和八十年代的英倫時裝教母之一KatharineHamnett。

正如重慶大廈常有些從來不知誰幫襯,但十多二十年依然健在的巴籍人士洋服店,又正如我們總有些好像長年冇乜工返,唔知靠乜維生但依然生活到的朋友,只要選擇活下去,還是值得尊重的。

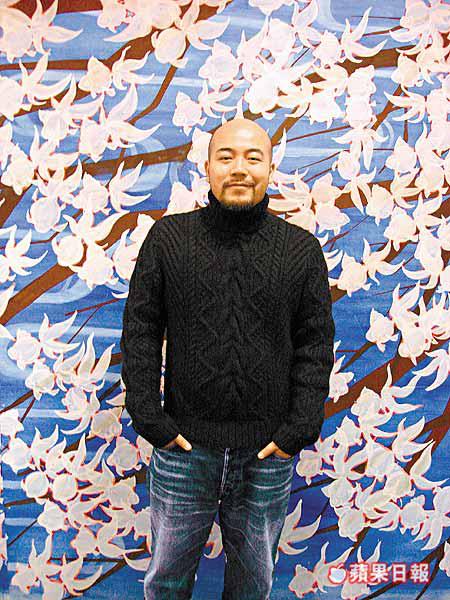

Textby黃偉文

黃偉文自我簡介:填詞人,其實最鍾意買嘢,最憎寫字,星期日盡可能唔寫字,去買嘢。