李歐梵 美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

本屆香港電影節又重演胡金銓的《俠女》(四月五日),錯過的影迷可以在坊間買到此片的影碟──《ATouchofZen》。為了寫這一篇文章,我又重溫舊夢一次。《俠女》已經看了不下四五遍了,此次卻先看竹林大戰那一場,因為這場戲已經成了經典,眾所周知,後來李安在《臥虎藏龍》、張藝謀在《十面埋伏》中都故意安插一段竹林大戰;李安為的是向胡金銓致敬,而張藝謀更藝高膽大,似乎在向胡金銓挑戰:你看,老子才是天下第一,你能拍出這種出色的鏡頭嗎?

作為一個影迷──而非影評家──且讓我重新比較一下這三場竹林大戰。當然先從《俠女》講起,也以此經典為重。

《俠女》中的竹林大戰是在第一集終結前,(第二集開始,又重演一次)算是一個高潮,但卻不是此片情節的主要部份。我一向認為老友金銓在日常生活中是說故事的能手,但在他導演的影片中不擅於說故事,或者是對情節處理不耐煩,而更注重場景調度和形象。這場竹林大戰的藉口是書生獻計,要阻止追捕的錦衣衞探子和他們的頭目聯繫,所以在竹林中偷襲的是「好人」,不是壞蛋,遂間接地引起佛家所謂的殺生之禍。而事實上早在前一場壞人追捕好人時,路過的幾位佛僧(喬宏居首)就已經插手干涉了,終遭殺生之禍。

所以,我認為這場竹林之戰是一種踰越和冒犯(transgression),前一場戲如果算是壞人觸犯了佛門的清淨和大自然的和諧(這場戲是在台灣橫貫公路的風景區拍攝的),這場戲則是好人故意進入竹林的清幽意境,打打殺殺,結果壞人死傷三個,好人倖免於難。此次電影節的節目單中介紹說:「人在林中,陽光、泥塵,不忘氣韻,自重地宣布牴觸了禪」,至於如何牴髑,卻沒有細表。

老友金銓曾告訴過我:這場戲是在台大所經營的一個農場中拍的,管理當局對斬斷了數棵竹子頗為不滿;用現代人的話說,就是傷害了環境生態。如果說這是一種「自重」(或自動)的牴觸,則涵意就更深了。在片中佛僧第一次出現時也是在山水美景之中,這樣竹林顯然是大自然的「延續」,甚至可以說竹林也是佛門的美學意象之一。如果這個說法可以成立,則與張藝謀的觀點──竹林是武俠的美學結晶,幾乎所有的武俠片都有竹林大戰的場面,大異其趣。換言之,在竹林中是不應該開打的,打了非但殺生(傷竹傷人),而且破壞了大自然的清幽意境,這才是一種美學上的transgression,而這個英文字,在目前文化研究理論中卻是一個好的字眼,有主動顛覆成規的意味,也許這就是胡金銓「自重地牴觸了禪」的意義所在?

「禪」是什麼?我非佛學專家,不敢奢言,只知道《俠女》當年用《ATouchofZen》這個英文名字並無深意,甚至可能是為了討好「老外」而起的(六十年代西方知識界和「嬉皮士」對東方禪宗皆有很大興趣)。但現在回顧起來,不妨也把金銓對於中國傳統文化的看法放進去討論,竹林顯然是一種美學的意境,中國古時的讀書人也往往以竹自比,取其耿直之意,或作歸隱山林的意旨。我妻隨手撿得王維的一首五言詩〈竹里館〉為證:

獨坐幽篁裏,彈琴復長嘯

深林人不知,明月來相照

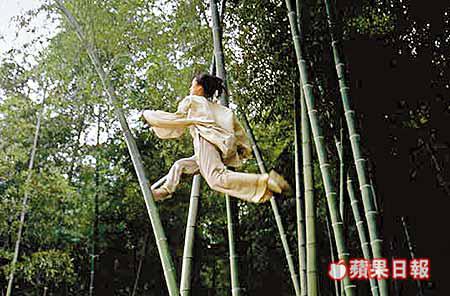

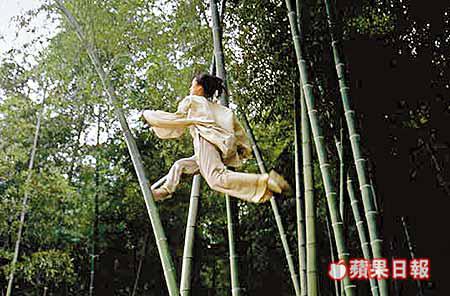

其意淺白。妙的是把這首詩的原意引伸到電影藝術中的導演卻是李安,在《臥虎藏龍》中李慕白本來自願歸隱山林,他和俞秀蓮相晤談心的那場戲也在竹林之中,至少他的居室背後種了不少竹樹。這場戲也是竹林大戰的伏筆,李慕白為了把神劍追回,不惜重出江湖,最後和玉嬌龍戰於竹林之上──看過此片的人都很清楚,他們二人是在竹梢上開打的,非但沒有傷竹,也沒有傷人,最後小龍女躍入水中尋劍,也將竹林和山水的意境合而為一。如純用武打片的常規來看,這場戲打的一點也不精彩。

《俠女》中的竹林大戰打得也不見得精彩。當時沒有電腦特技,演員必須用彈簧床跳上跳下,如果仔細看,石鷹在一個鏡頭中還差一點摔倒!但這場戲依然拍得精彩絕倫,場景調度和鏡頭運用至此已「昇華至完整的全境美學層次,時剛時柔,緩急有致,並非一味追求超人式武藝視覺」(引自節目單中「無名高手」的解說詞)。不錯,這「全境美學」一向為影評人所津津樂道。但其實金銓之心並不在武打,而在片中的書生顧省齋身上,甚至徐楓飾演的俠女也成了配襯,沒有什麼個性。飾演書生的石雋是金銓一手提拔出來的,據石雋自述:他當時在台灣一間大學作研究工作,胡金銓見到他就說他有一股古代書生之氣,馬上逼他從影!這書生之氣,在金銓眼中又係何物?

為了求得一點瞭解,我又重看金銓的《山中傳奇》影碟,內中的書生也被群鬼所包圍,恰如《俠女》前半段的「靖虜屯堡」中的破舊「鬼屋」中的鬼氣一樣,這當然和聊齋原著有關。但片中的落拓書生顧省齋絕非等閒人士,片子一開頭就有一個武俠打扮的探子到他的街頭賣畫之地和他交談,這場戲佔了不少時間,兩人惺惺相惜,觀眾事後才知道,原來那個俠客式的人物是個奸人探子,幾乎喧賓奪主。我猜在金銓心目中,文和武本是一個英雄造型的兩面,唐朝貴族允文允武,到科舉取士的宋朝以後,文和武才分家,文人沒有武功,也漸渺視武夫,到了明朝東廠錦衣衞當道的年代,武術卻被誤用,所以才會生出《龍門客棧》中道高一尺魔高一丈的現象。天下武功最高竟是一個東廠宦官統領。這是胡金銓與眾不同的觀點,立此典範之後,後來模仿者無數。《俠女》是緊接着《龍門客棧》之後的大製作,為了票房考慮,金銓不得不用他的壞人武藝高過好人的手法,所以在這場竹林大戰中必須讓俠女借力飛上竹梢再俯身衝下,二人聯手才能殺死兩個武功高超的奸人(但武功更高的壞人尚未出場)。用另一個觀點來說,就是他們借了竹林的氣氛和環境,才能殺敵,因為從傳統文人美學而言,竹林絕不是奸人聚居之地,而是書生修身養性之所(王陽明是一個明顯的例子)。

然而片中的這個書生顧省齋,卻不能在他的「齋」中自省,而被捲進政治鬥爭之中。當然,影片的故事中忠奸分明,顧省齋也可以用助忠鋤奸自況。但他自始至終都是一個旁觀者,並沒有在這場鬥爭中得到更深刻的教訓。他先在竹林中旁觀,後高僧受刺流金色而「圓寂」時,他先缺席,早已抱了嬰兒落難而逃,最後才補了一個跪在地上的鏡頭。也許,這又是金銓慣說的「書生無用」論,但他偏偏最喜歡和書生和學界人士交往。

書生在第二集中成了配角;喬宏飾演的高僧卻成了主角。記得當年劉紹銘曾向金銓建議,即使是一個俠女也應該有修練成長的過程,她如何從一個忠良之後的弱女子變成一個武功甚高的俠女?應該有所交代。不料金銓卻創出一個和尚。但從這個和尚的角度(或可稱之為「一點禪意」?)來看,倒更符合了金銓的「竹林」美學。在第二集中也有一場樹林,但非竹林──大戰,韓英傑飾演的東廠總教頭現身了,他和俠女及石將軍過招,贏得不費吹灰之力。這場樹林戲,加上了一池清水,也更加強了中國古典美學中樹林和山水之間的關連性,幾個僧侶可以借山光水氣、或曰大自然的「能量」,駕輕功而來即時挽救。如果上集末的竹林大戰是一種「牴觸」,這一場和尚參與卻彌補了上一場的殺生「褻瀆」,所以更不殺生,甚至高僧還在這奸人耳邊念念有辭,想讓他改邪歸正。

然而正不勝邪始終是金銓的主題,所以高僧在最後必死;他自己也因俗緣未了而遇難。我認為李安是繼承了《俠女》中的「竹林」傳統而發揮的,《臥虎藏龍》中的那場竹林戲,也在意境上下工夫,在竹子上面駕輕功飛來飛去,而不入林中。但張藝謀的《十面埋伏》卻與這種禪意美學背道而馳,非但人物爾虞我詐,而且故意在竹林裏面中追殺了八分鐘之久,我在「歎為觀止」之餘,卻更懷念老友胡金銓。