策發會的最新文件表示,「由於香港現時稅基狹窄,若急於落實普選或取消功能界別,可能會令香港走向福利主義的道路,影響香港的投資和經濟環境。」

策發會的這一種引導「反普選」的意見取向,當然受到支持普選的泛民主派的批評。但另一方面,我們看到泛民主派的經濟主張,卻又確有福利主義的傾向。他們主張實行最低工資與最高工時,一些泛民議員與新近成立的公民黨都主張政府要「主導」經濟,使社會「所產生的財富由公民共享,而非只集中在少數人手中」,公民黨又主張擴闊稅基,實行「累進稅制」,以「確保社會資源公平分配」,藉以「消除社會歧視和貧富懸殊」。

很明顯,若香港有一天經由普選而讓泛民主派執掌政權,他們實行「確保社會資源公平分配」政策,香港又豈會不走上福利主義的道路?泛民的經濟主張,豈不是自定了標靶、並被策發會的「反普選」文件打中了要害?

泛民主派的這類福利主義主張,近來受到《壹週刊》和《蘋果日報》的批評,《壹週刊》的「壹觀點」直指公民黨的經濟主張「共產黨不如」。

然而,根據泛民主派的這種經濟主張,是否真的如落實普選就會導致福利主義呢?

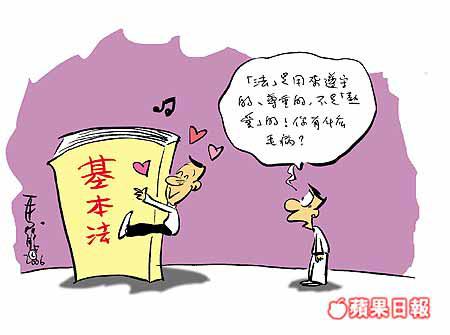

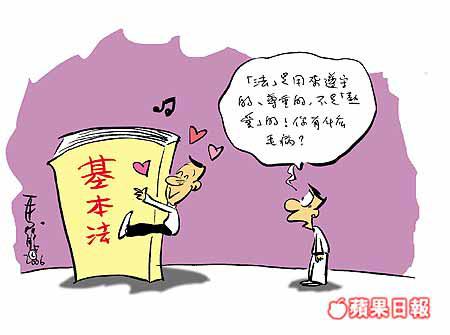

「分配平等」,是大部份從事社會運動的在野政黨的訴求。西方的政治發展歷史也有過這類經驗。當從事社會運動的在野政黨執掌政權之後,由於過去只是空喊「平等」而總是無法實現,因此一旦權在手,就把令來行。在西方,工黨、社會黨掌政後,都有國有化或福利主義的政策傾向。但是過了一段時間,他們就發覺「分配平等」只會令經濟窒息,真正能夠導致經濟發展並澤及大眾的,應是法律規範之下的全面的經濟自由,也就是「機會平等」。於是,所有西方的工黨、社會黨都奉行「機會平等」的自由經濟政策,而大部份選民也漸漸認識到「確保社會資源公平分配」是有礙發展的「丐化平等」。

因此,普選是讓人民有選擇的權利。選錯了,人民會糾正,而原先帶着從事社會運動時的心態上台的執政者也會自我調適。

保留功能組別就不會走向福利主義嗎?現時立法會代表漁農界功能組別的議員要求政府為漁農業提供發展機會,教育界要求增教育經費,勞工界要求增失業保障,旅遊界要求政府加快基建以配合旅遊業發展。繼續保留功能組別,立法會也可能走向「功能組別福利主義」。而主導大部份功能組別的,就是大商家的利益。現時的選舉制度,所導致的是向大商家傾斜的非「機會平等」的政策。

逢周一、二、四、五刊出