盧子健 公共事務顧問

特首辦和中央政策組增添與民主派友好的生力軍,引來傳統左派的猛烈抨擊,相信特首會因此開懷。傳統左派的批評有助其維持民望高企。

在開放和多元化的社會,一般來說政府的政治和政策取向都會定位於政治光譜內的中間地帶。我們慣常見到的是中間偏左或者中間偏右的政府。極左或極右政府上台,只會在社會面臨巨大挑戰或經歷突變才發生。而即使極左和極右政治勢力上台執政,過了一段日子亦會向中間地帶靠攏以延長其執政壽命。

曾蔭權由去年三月開始署理特首至今,差不多已有一年,民望維持高企,但在政策上並非沒有遇到重大挫折。政改方案未能得到立法會通過;西九發展計劃亦受到多股力量圍攻。

曾蔭權民望維持高企,其要訣恐怕是他逐步把董建華年代定位於極左的特區政府向中間地帶推移。

淡化左派色彩

自上任以來,曾蔭權好幾個重大決策總的來說是「左右逢源」。他委任一大批非傳統左派人士進入行政會議,淡化了行政會議的左傾色彩。特首辦和中央政策組既加入了民主派的友好,亦有民建聯的栽培對象。特首辦主任和問責局長的人事調動中,曾蔭權全部任用政治形象較中性的專業公務員。而起用黃仁龍出任律政司司長,則是明顯地淡化這個重要部門原來的左派色彩。

在政制改革方面,曾蔭權推出一個傳統左派不熱中、民主派不接受的方案。這個方案卻為相當大比例的市民所接受。方案被否決了,曾蔭權及特區政府還能保持民望。

立法會是政黨活躍之地,亦是左右兩種政見激烈交鋒之所。立法會可以為政府帶來極大的麻煩,但長期以來市民對立法會的信任和支持程度都低於行政機關,為甚麼呢?

立法會的選舉制度使當選議員只代表有限數目的選民,因此他們的取態很多時會走了偏鋒。更由於立法會實權不多,又缺乏主流政黨整合政見,立法會予很多市民的整體形象是吵吵鬧鬧,議員各說各話,不夠大體。

上次立法會選舉,有接近一百八十萬人投票。估計在政治光譜兩端,分屬傳統左派和強硬民主派的堅定支持者大約都只是百分之二十至二十五左右。佔選民超過百分之五十的中間地帶比較支持溫和的候選人,又或者在沒有選擇下支持較為可以接受的候選人。

除了投票的積極市民外,還有五百萬市民,其中最少三百萬成年人。這些人不投票,一般都是沒有強烈意見,他們的政見和心態會比較接近投票人士的中間地帶。

由上述分析,香港政治光譜內的中間地帶是非常廣闊的。傳統左派固然不能代表這個中間地帶。民主派亦因為要偏向動員其有強烈意見的支持者投票及行動而無法鞏固中間地帶的支持。

市民緊盯政府

特首和特區政府倘若能掌握上述分析,牢牢定位在政治光譜內的中間地帶,維持民望高企的可能性是大的。

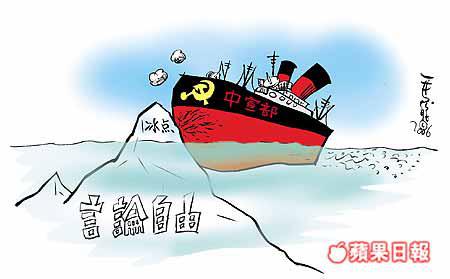

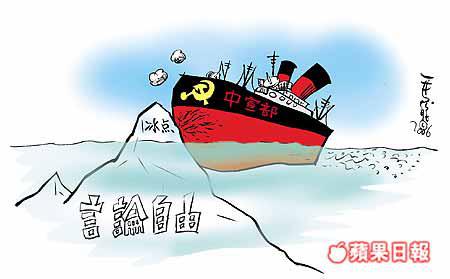

董建華的重大政治失誤,就是為了鬥爭民主派,「一邊倒」向傳統左派,於是連中間地帶亦一起失掉。到了○三年七一大遊行的一刻,董建華與特區政府是空前孤立。

曾蔭權和中央政府應該是吸取了董建華的教訓,更多以「中庸之道」處理問題。這樣做也許同時惹來來自左右兩翼的批評,但反而可能擴大了市民對政府的支持。

當然,前文所討論的只是政治定位的策略。一個政府的民望並非只取決於政治定位,更重要的是其政績。董建華政府除了與廣大市民疏遠外,亦因為其施政失敗。在這方面,曾蔭權政府可以說還未受到考驗,或者未有足夠的紀錄以進行評價。在這方面,市民的眼睛還在緊緊的盯着政府。