李歐梵

美國哈佛大學榮休教授 香港中文大學客座教授

中文大學校長劉遵義教授邀宴,在餐桌上聽他講了三個故事,爰記於下。

其一

十九世紀末美國紐約有某大富翁,僱華僕一人,名丁龍。數年後將之辭退,但該翁居室不慎失火,翁倖免於難。丁龍聞訊後即自動返來侍候在側,翁不勝感動,因問曰:「我早將你辭退,為何自願重返?」丁龍答曰:「家父早有名訓,親鄰有難,必助之。」翁聽後又問:「令尊是否讀過孔孟聖賢書,有以教之?」龍答曰:「家父乃草莽農夫,不識字。」翁繼問曰:「令祖父必讀過書?」龍又道:「吾家世代皆未讀過書,非書香子弟。」翁聞後驚歎不止。

丁龍在富翁處又工作多年,辛勞致病而死,死前對翁曰:「余多年來所獲薪金未嘗多用,悉數積存於此,有一萬餘元之譜,不如奉還。」翁大慟,遂又捐贈十餘萬美金,加原數總共約二十萬美元,在哥倫比亞大學設立「丁龍漢學講座」,以資紀念這位目不識丁,但積中國倫理道德於一身的華工。

該講座最近由王德威教授擔任,德威轉赴哈佛任教後,不知為何漢學家所得。然而丁龍精神永在。

其二

廈門附近有一個小島,叫鼓浪嶼。一九四九年前乃西人聚居之地,各國在此皆設有領事館,這可能是因為鴉片戰爭後,廈門得通商風氣之先的結果。內中當然有美國領事館,在解放前就僱用本地人看門。

中共建國後,西人都撤館歸國,美國領事館也只剩下空屋一幢,矗立山頭。妙的是該館有一個看門人,在解放後照舊上班,每天看門,夜晚關門,像一個忠實的守門犬一樣。(如果用當年流行的革命話語,他就是一個不折不扣的「美帝走狗」!)

然而四十年來竟然也相安無事,直到七十年代中美再度建交。(文革時期的紅衞兵竟然沒有破壞?!)美國人回來收館,卻面臨一個不大不小的問題:這個守門人多年來欠奉的薪水,到底應該由誰來付?怎麼付法?據說此事一路報到華府的美國國務院,各部門官僚經多次爭論後,竟然沒有人願意受理。最後只好由鼓浪嶼的美國領事館各同仁自願捐款,湊成一筆錢,算是這位守門人的薪金,就此了結。

其三

到西安去玩的遊客,必經的景點之一就是碑林。這個碑林倒真是中國文化的寶藏。劉遵義教授早在一九八○年就去過,我約於一九八五年左右亦曾到訪。記得那個時候博物館還沒有蓋起來,西安這個古都還是一個「廢都」,到處是亂七八糟的東西,我就是在這種滿目瘡痍的廢墟中誤闖入「碑林」的,只見在一塊破亂不堪的荒地上胡亂擺着各種大大小小的石碑,我隨着導遊人在「林」中漫步,附近卻圍着一堆堆的本地人,個個衣履不整,蓬頭垢面,令我不覺生厭。就在這個眾聲喧嘩的情況下,我竟然碰上一塊石碑,原來就是在中學課本上早已讀到的「大唐景教碑」!把我看儍了,好像自己在作夢一樣,又覺得一千多年前的陰魂依然不散,就在我身邊。

以上的印象,是我個人的,與說故事的劉教授無關。但直到昨晚才從劉教授的口述故事中得到一個謎底:原來在文化大革命期間,就是這些不學無術的西安居民,為了保護這些石碑,小心翼翼地將它們一個個埋在地下,大大小小至少也有一千多個。

而這些群眾之中又有多少人知道這些碑都是中華文化的無價之寶?我去的時候,可能這些文物剛剛出土,也許我看來生厭的「無知」群眾之中就有不少人是埋寶的英雄。

這三個小故事帶給我們的教訓(morals)是甚麼?

劉教授說:中國文化傳統的延續,不見得完全由書本得來,而是與生俱來,從生活習慣的最基層滋養出來的。那麼,這一代和下一代又如何?我當然又可以以此為題寫一篇長篇大論的文章,但寫了也沒有用。

在這個商業掛帥的「後現代」社會,一切都是「消費」,旅遊當然是文化消費的「大業」。

於是,在各大城市,到處破舊建新,北京的「四合院」個個消失了,即使有心人以種種方式力保(還要打官司),也禁不住官商勾結的「開發主義」的狂潮,碑林被禁錮在美奐美輪的博物館中,變成了真正的古董,任人瀏覽消費。但更吸引遊客的反而是各式各樣的假古蹟、假風景——從新改建的「圓明園」、「清明上河圖」的街道,到各種「主題公園」,非但假以亂真,更贗以假替真——假象才更「壯觀」(spectacle),虛擬才是「真實」(包德里亞所謂的「virtualreality」)。

我從未去過鼓浪嶼,不知美國領事館安在?或者早已變成另一個主題公園了?但去年夏天到我童年住過的江南小鎮鎮江去旅遊,竟然發現一座小山上有幢西式樓房,原來就是當年的英國領事館,在蒼涼的暮色中頗有點頹廢之美,但我卻忘了問是怎麼保存下來的。

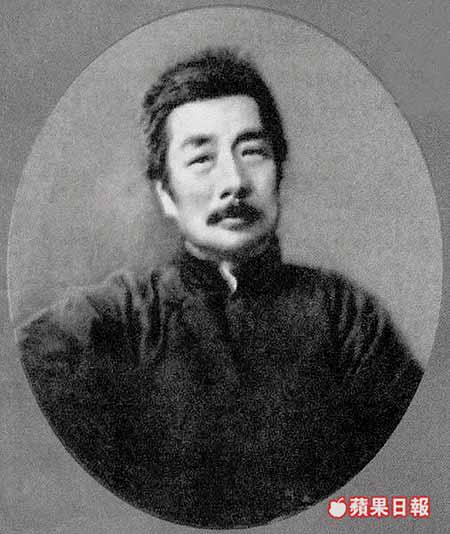

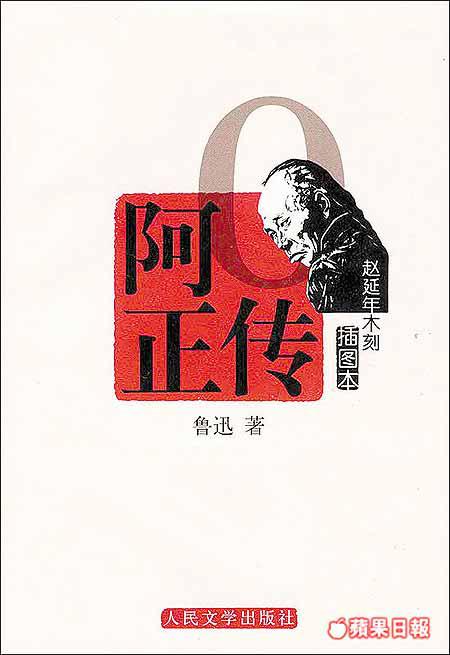

至於丁龍的故事,又使我不禁想到魯迅筆下的阿Q,兩人在我的心目中都成了「原型」,但價值一正一反。劇作家陳白塵曾經寫過一個關於阿Q的劇本,在開幕前由魯迅登台致辭,他邊抽煙邊感歎:「我以為阿Q早已絕子絕孫,其實他的子子孫孫綿衍不絕,至今到處皆是!」如果丁龍的故事由我編劇拍成電影,我也會在片頭或片尾加上一句:「據我所知,丁龍在美國和中國都沒有後代。」