小年 中學教師

大部份年輕人入行執教鞭,都是因為有教育熱誠;準備種種,為了育人,貢獻自己,好好教導下一代。

遇着社會變遷,少年人行為習慣改變:喜歡上網、打機,集體在虛擬世界聯繫。假日也喜歡留在家裏,隱蔽起來,或是上網、或是睡覺,縱是外出,也無所事事。學校旅行日前夕,以往學生興奮到徹夜難眠;現在的學生則千方百計,找尋藉口,可免則免。老師要面對的是一群對生命無所謂,對思考提不起勁的學生。偶爾碰到幾個想讀書的,不知從何時開始,他們真正的學習是在補習社,收費的才要珍惜,不收費的日校老師,儘管他們拚命預備好筆記、課堂活動,也是次一等。有時日校老師花時間在下課後或周末為同學補課,有很多都不能出席,理由是要補習。

天天筋疲力竭

學校要生存,老師就要交成績。暫不談道德教育、生命探索等等,單是公開試成績壓力,已令老師死去活來。苦的關鍵是,他們的成功要建基在學生的成績上,與學生搏弈來往,天天筋疲力竭。

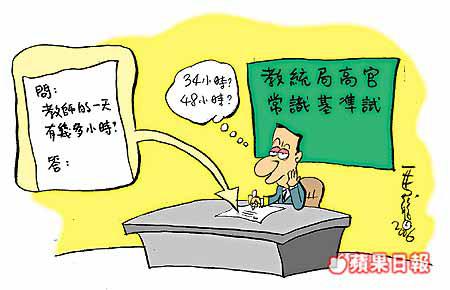

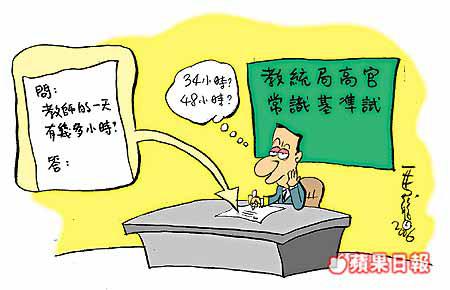

當然,老師除了應付學生之外,還要應付一連串永不休止的教育改革:一刀切的教學語文政策、資訊科技教學、千變萬化的課程改革、一百五十小時持續進修、基準試、增值表現、校內評核、校外評核、法團校董會;還有社會訴訟文化興起、學生自殺問題、傳媒負面報道壓力……

教改注定失敗

教統局不知民間疾苦,還花錢推出全港系統性評估。今屆中三的同學必須參與,全港中學都為此焦慮不已,紛紛補課操練,要製造更高分低能的香港人,自掌嘴巴。社會不想要高分低能的未來主人翁,只有減少學校間的惡性競爭,大幅增加教學及非教學人手,而非像現在般局部抄襲外國經驗,令教改一推行,便注定失敗。外國教育着重發展個人潛質和創意,少考試,高等教育普及。

相反,本港教育秉承着工業革命的工廠式或罐頭式之大量生產模式,完成後把貨物送去「檢驗」,不合格的廉價出售;合格的再加工,然後再「檢驗」。本港高官紛紛將子女送到外國接受教育,是最好佐證。

老師長期在這種無助、矛盾和挫折感中度日,為了平衡心理,總要想個法子,結果是按章工作,有書就教,有會就開,不要付出真感情,否則自討苦吃。尤其是在問責氣味濃厚、說到底政府不信任老師的社會中,有時間不如理順手頭文件,勝過甚麼傳道解惑。反正只要表面行政功夫做得好,說不定可進入學校的管理層,一句「遲來先走」,即使縮班,也能自保。做「老油條」有甚麼不好?起碼還有自尊。

辦學不是從商

在這樣的氣氛中,那些離鄉別井的外籍英語老師能愉快工作才怪!政府用金錢利誘他們留下,悲矣。建華七年,商人治港,商家理念充斥教育界,促成問責文化興起。又要搞市場主導,汰弱留強,漸漸辦學如從商,講求業績,重視公關宣傳。教育工作中最深層發生的事情,能量度的嗎?筆者妄言,建華七年的教育改革,種種文件來往,水份極重,乃集體欺騙之壯舉。

晦氣話說回頭:明天上班,只要有個學生走上前來,說聲早晨,又是新的一天。「昨天教不好的,看看今天有沒有機會教得好。」