叱咤中東政壇逾半世紀,沙龍(ArielSharon)不折不扣是個「戰士」。由農民至將軍、由戰爭英雄到國家領袖,他的政治生涯有贏有輸、有起有落,有榮有辱、有愛有恨、有強硬有溫和,充滿傳奇。有「推土機」之稱的他,一舉一動都牽引着以巴至中東的局勢,為以色列歷史寫下一頁頁「戰績」,他的故事也就是以色列的故事。

農民出身的沙龍,一九二八年在特拉維夫北面一個村莊出生。自幼加入猶太人地下游擊組織,他十四歲已是爭取以色列獨立的小鬥士,用斧頭保衞村莊免受阿拉伯外族入侵。由農場走上戰場,他二十歲入伍就參加過一九四八年的以巴戰爭,為以色列獨立而戰,之後更打過一九五六年、一九六七年和一九七三年的中東戰爭,驍勇地保家衞國。

作風強悍被譽「推土機」

多次戰爭,見到的是沙龍的軍事天才和強悍。他戰術大膽,一九六七年他才獲擢升為陸軍少將,就率兵橫渡蘇彝士運河,包圍並擊潰埃及軍隊,成為國家英雄。他作風強悍,鎮壓巴人絕不手軟,他促成以色列人進駐西岸和加薩殖民,縮小巴人生存空間。鐵腕強悍作風就使他得到「推土機」的稱號,大鷹派本色表露無遺。

揮軍入黎巴嫩被罵屠夫

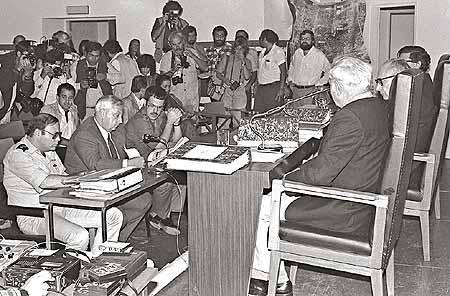

「永遠向上爬」是沙龍的人生格言。軍功顯赫的他一九七三年踏入政壇,向上爬呀爬呀,他協助以色列前總理貝京建立右翼利庫德集團,翌年當選為議員,之後做過農業部長,然後一路坐上國防部長的寶座。

這時他又一次顯露他的鷹派本色,他揮軍入黎巴嫩,要將藏身黎巴嫩的巴勒斯坦人解放組織領袖阿拉法驅逐出境,以軍期間配合黎巴嫩基督教長槍黨民兵,在貝魯特的巴人難民營內屠殺了二千人,令阿拉伯人對他恨之入骨,叫他做「貝魯特的屠夫」。但這次屠殺令他賠上政治代價,以色列法院裁定他要為大屠殺負間接責任,雖然他從不認錯,但還是黯然辭職下台。

世界變 鷹派變成鴿派

政途沉寂時,他在沙米爾和內坦亞胡的政府中擔當不同職務,但練兵千日,他終於一九九九年捲土重來,那年利庫德集團大選落敗,沙龍接任黨主席。到二○○○年,他到耶路撒冷的聖殿山訪問,向巴人挑釁,又一次引爆以巴衝突,以及巴人第二次intifada起義運動,不惜出動人肉炸彈血洗以色列。巴人恨他,腥風血浪卻令以色列人更要安全,於是在○一年和○三年兩度選他總理。

由獨立戰爭到當上總理,沙龍一直是以色列鷹派代名詞,但世界變了,他近年不再鷹派,反而變成鴿派。向來不怕將巴人趕盡殺絕的他,一年來停止向西岸和加薩巴人區發炮,更撤出加薩和西岸殖民區計劃、興建隔離牆、容許巴人立國,個多月前更退出利庫德集團,自立門戶,創辦溫和中間派政黨前進黨,被視為他的終極政治賭注。

對於自己不再強硬,沙龍說是因為用炮火已不合中東局勢,以色列人可以不信,但他一生為以色列獨立和生存而鬥爭,寫下的正是最有代表性的以色列故事。

法新社/美聯社/英國《泰晤士報》