【本報訊】康樂及文化事務署完成深水埗李鄭屋漢墓博物館的復修及改善工程,墓地頂部加建了一座流線型的玻璃纖維天幕,減少雨水滲漏影響古墓結構。該署文物修復組總館長陳承緯稱,古墓的情況仍屬穩定及安全,相信加建天幕後有助長遠保存這座古迹。

出土踏入五十周年

李鄭屋漢墓自一九五五年出土,今年踏入五十周年。由於古墓經過半世紀風雨洗禮,近年出現雨水滲漏及墓壁裂痕增加的問題,當局今年初耗資約三百萬元進行復修,其中約一百七十萬元用作在墓頂加建長、闊均達二十米的天幕。

陳承緯昨出席復修工程竣工典禮後稱,古墓沿用東漢磚牆設計特色,墓磚孔道特別多,大雨時無可避免出現雨水滲漏,墓室部份紋飾,例如「大吉番禺」的墓磚銘文也出現淡化。他相信,加建天幕後可減少墓地受雨水侵蝕的問題。

他又強調,該署及土力工程處人員定期測量古墓結構,而墓室已設有恒濕系統,把相對濕度維持於百分之六十五水平,現時古墓仍屬穩定及安全。

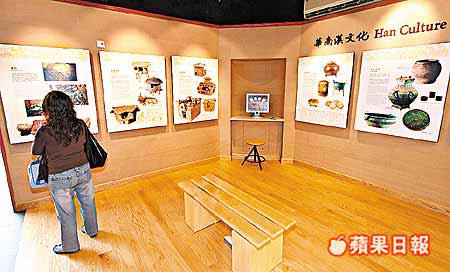

復修後李鄭屋博物館展覽廳煥然一新,增設「華南漢文化」展覽,向市民介紹漢文化特色。展廳亦添置多媒體電腦,以互動形式介紹漢文化。

當年以香港大學學生身份參與古墓發掘工作的康文署歷史顧問劉唯邁,對古墓完成復修顯得感觸良多:「我嚟過李鄭屋古墓好多次,好似返屋企咁,博物館裏面好多嘢我重記得當年喺邊度掘出嚟……睇到市民一齊努力保存古迹真係好啱囉。」