北島

記憶中的第一張唱片,是斯特勞斯的《藍色的多瑙河》。那是我父親在六十年代初買電唱機後收藏的幾張古典音樂唱片之一。父親並不怎麼懂音樂,買電唱機這件事多少反應了他性格中的浪漫成分和對現代技術的迷戀,與一個陰鬱的時代形成強烈反差──那時候人正挨餓,忙着糊口,閑着的耳朵顯得多餘。記得剛剛安裝好電唱機,父母在《藍色的多瑙河》伴奏下跳起舞來,讓我着實吃了一驚。

那是一張33轉小唱片,藍色調封套上是多瑙河的風景照,印著俄文,估計是蘇聯某交響樂隊演奏的。說來慚愧,這就是我西方古典音樂的啟蒙教育,像孩子嘗到的頭一塊糖,直到多年後我去了維也納,被斯特勞斯圓舞曲以及奧地利甜食倒了胃口。

「文化革命」來了。在記憶深處,不知怎麼回事,想到那場暴風雨就會想到黑色唱片,也許是旋轉方式和不可測的音量有相似之處吧。時代不同了,這回輪到嘴巴閑着,耳朵豎了起來。我把高音喇叭關在窗外,調低音量,放上我喜歡的唱片。

接著是「上山下鄉運動」。中學同學大理把《藍色的多瑙河》借走,帶到內蒙古大青山腳下的河套地區。1969年秋,我去中蒙邊界的建設兵團看我弟弟。回京途中下火車,到土默特左旗的一個小村子尋訪大理和其他同學。那還是同吃同住的「初級階段」。每天下工與夕陽同歸,他們抗着鋤頭,腰紮草繩,一片歡聲笑語。回到知青點,大理先放上《藍色的多瑙河》。這奧匈帝國王公貴族社交的優雅旋律,與嗆人的炊煙一起在茅草屋頂下盤旋,倒還挺和諧。多年後,大理遷回北京,那張唱片不知去向。

第二張是柴可夫斯基《義大利隨想曲》,那種78轉的黑色膠木唱片,祖籍不可考。60年代末70年代初,我和同班同學一凡、康成聚一起讀書寫作。那是一種分享與共存,如同圍住火堆,用背部抗拒外來的冷風。在我們的小沙龍,有危險中偷嘗禁果的喜悅,有女人帶來的浪漫事件。與之相伴相隨的除了書籍,就是音樂。我們拉上窗簾,斟滿酒杯,讓唱片在昏暗中轉動。

由於聽得遍數太多,唱針先發出茲啦茲啦的噪音,再進入輝煌的主題。短促的停頓。康成這樣闡釋第二樂章的開端:「黎明時分,一小隊旅遊者穿過古羅馬的廢墟……」夜深了,曲終人不散,沉沉睡去,唱針在結尾處茲啦茲啦地不停滑動。

有一天我從工地回家休假,發現唱片不見了,趕緊去問一凡。他垂頭喪氣告訴我,有人告密,派出所員警來查抄,所有唱片都被沒收了,包括《義大利隨想曲》。那小隊旅行者進入暗夜般的檔案,永世不得翻身。

第三張是帕根尼尼的第四小提琴協奏曲。這張33轉密紋的德意志唱片公司的唱片,是我姑夫出國演出時買的。他在中央樂團吹長笛,文化革命下幹校苦力的幹活。他家的幾張好唱片總讓我惦記,特別是這張帕根尼尼。首先,封套標明的身歷聲讓人肅然起敬。那時用來播放的全都是單聲道收音機,必然造就了一個個單聲道的耳朵。每次借這張唱片,姑夫總是狐疑地盯着我,最後再叮囑一遍:千萬不要轉借。

正自學德文的康成,逐字逐句把唱片封套的文字說明翻譯過來。當那奔放激昂的主旋律響起,他揮着手臂,好像在指揮小提琴家及其樂隊。「多像一隻風中的鳥,沖向天空,爬升到新的高度,又掉下來,但它多麼不屈不撓,向上,再向上……」他自言自語道。

在我們沙龍一切財產屬於大家,不存在什麼轉借不轉借的問題。順理成章,這張唱片讓康成裝進書包,騎車帶回家去了。

一天早上我來到月壇北街的鐵道部宿舍。我突然發現,在康成和他弟弟住在二層樓的小屋視窗,有員警的身影晃動。出事了,我頭上冒汗脊背發冷。我馬上通知一凡和其他朋友,商量對策。

我們正在發愁,康成戴著個大口罩神秘地出現。

原來這一切與帕根尼尼有關。師大女附中某某的男朋友某某是個幹部子弟,在他們沙龍也流傳着同樣一張唱片,有一天突然不見了。他們聽說有人在康成家見過,斷言是他偷的。他們一大早結伴找上門來。康成和他弟弟正在昏睡,只見醬油瓶醋瓶橫飛。正當火爆之時,「小腳偵緝隊」火速報了案員警及時趕到現場,不管青紅皂白先把人拘了再說。帕根尼尼畢竟不是反革命首領,那幾個人以「擾亂治安」為名關了幾天,寫檢查了事。

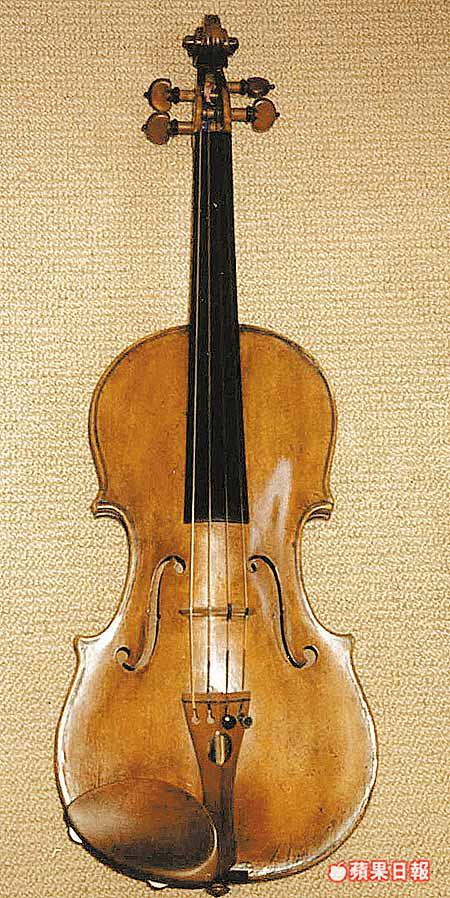

我最近在聽活力(Dynamic)唱片公司的一張CD,是由瓜爾塔(MassimoQuarta)演奏的帕根尼尼的第三第四小提琴協奏曲。也許特別值得一提的是,他用的是帕根尼尼的小提琴,這把琴是1742年由瓜爾內里家族製作的,比帕根尼尼早誕生了整整四十年。這把琴現在屬於帕根尼尼的故鄉熱那亞市政府。重聽這首協奏曲,被早年的激動所帶來的激動而分神。帕根尼尼怎麼也不會想到,他的音樂將以一種特殊的物質形式廣為流傳,並在流傳中出現問題:大約在他身後兩百年,幾個年輕的中國人為此有過一場血腥的鬥毆。