八九年六四鎮壓後,鄧小平曾談到八九民運(他稱之為「動亂」)的發生背景,說這是由「國際大氣候和中國小氣候」所決定的。所謂「國際大氣候」相信是指西方的自由、民主、人權的價值觀在國際社會的激盪,所謂「中國小氣候」,應是指中國社會在向西方開放中所受到的影響。

六四後,鄧小平指示對外採取「韜光養晦」「絕不當頭」的策略。

經過十六年之後,中國的經濟在全球化中迅速發展,中國與西方的關係已愈來愈密切。上周代表美國與中國開展第二輪戰略對話的副國務卿佐利克,在今年九月發表一篇文章,將美中關係,從克林頓時代的「走向戰略夥伴」、布殊第一任時的「建設性合作關係」,改定位為「負責的參與者」。中國積極參與國際事務,美國希望中國是「負責的參與者」。佐利克在與中國的戰略對話中,再次關注中國的自由與人權,但不認為這是對中國的「脅迫」。

正是在並非脅迫中,中國需要好好考慮在普世的價值標準中如何立足,如何對自由、民主、人權作出適當的回應。

香港一二四大遊行之後,美國國務院發言人埃雷利促請北京盡快給香港民主制訂時間表,並表示美國相信港人已為民主作好準備,香港愈早實現普選愈好。英國駐港總領事館發言人也表示,周日的遊行,表示市民認為港府的政改方案只是向正確方向踏出一小步,應愈快舉行普選愈好。

儘管中國外交部發言人回應說香港事務是中國內政,不容外國干涉。但倘若中國同意盡快讓香港實行普選,那就肯定如美國卡內基和平基金會研究員熊美英所說,會使中國「獲得崇高的國際地位」。

中國的小氣候在這十六年也發生了很大變化。除了經濟發展之外,中國也略為開放了一點資訊,比如今年決定不再將災難視為「國家機密」。這一小小的開放,遂導致松花江污染、礦災、嚴重交通意外等事件無日無之。黨內也有具影響力的人士(鄭必堅)提出「超越過時的社會控制方法,建立一個和諧的社會主義社會」。去年在「人民網」,甚至有人提出要利用(香港)特區作為「加強(執政)合法性」的「模型」和「樣板間」。倘若中國容許香港實現普選,會令香港及內地人民相信現政權有「以民為本」的誠意。

既是「樣板」,也必然是要成功以後才可以在內地推行。因此不會產生內地也紛紛要求民主的骨牌效應。

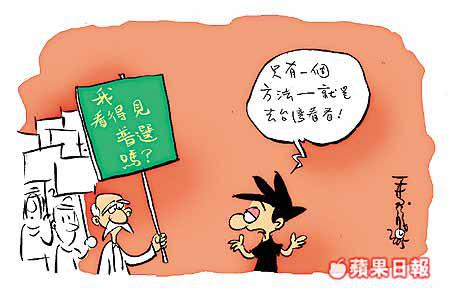

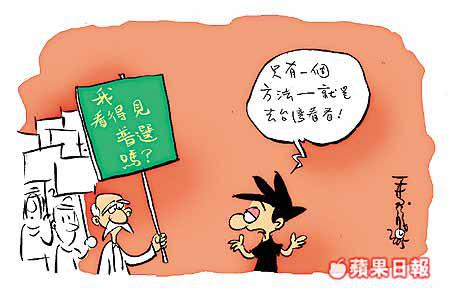

這是否就是陳太所聽到、並促使她參與遊行的「重要訊息」?筆者不得而知。但開放香港普選,在目前國際、中國國內與香港的大小氣候中,絕對是對中國共產黨的執政權力有益無害的事。