毛孟靜

友儕間出現一個不參加十二月四日大遊行的理由:上次二十三條通過立法會勢成事實,心頭的不忿氣鼓動上街;但這次政府政改方案過不了立法會,也已差不多成既定事實,那麼「原地踏步」就算,仍然上街抗議,似屬多餘。

首先,不應只見樹木不見樹林。原地踏步這幕景象,甚至不是一株樹,只是一根草,還該放眼看整個樹林,名曰爭取普選。眼下看來,政府提出的鳥籠方案,在立會通過的機會確像是零。但政治變化,一星期也嫌長。忽然,中央喉舌《紫荊》雜誌就「欽點」了六個或會轉軚的民主派議員芳名,兼且提供了可以考慮轉軚的理由:官方可在委任區議員這細節爭議上讓步。

果然就是以退為進。好吧,香港人認為有委任成份的政改方案不民主,那就不讓委任區議員選特首、選立會。但這項讓步,總也太少太遲了。

政府原先的策略,是預期方案一出,民主派不可能照單全收,必有討價還價,把委任區議員打扮成「餌」,成拉鋸焦點,末了政府退讓,那就皆大歡喜。

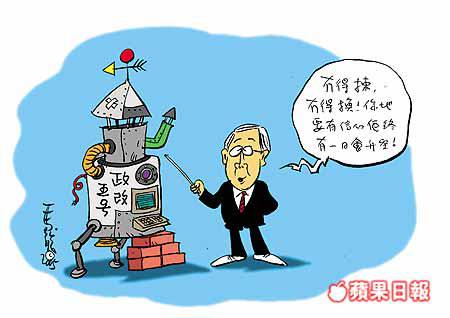

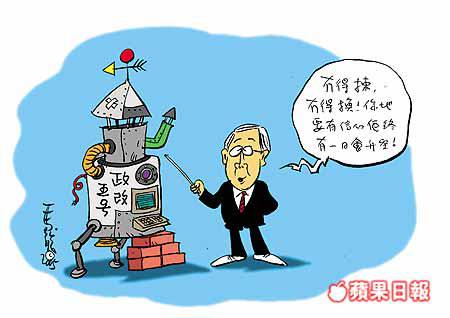

政府鋪排錯誤

世情往往人算不如天算。如今回看,這個鋪排是錯的。如果曾蔭權一開始就以誠懇的姿態,不在方案中放餌,那麼方案一出,該可即時堵住激進民主派的嘴巴,也可先聲奪人先攫取溫和民主派的支持。好的開始,就是成功的一半。

但事態發展,恰恰相反。起初許多人,包括本人,直覺上認為只要剔除委任一筆,政府提出的方案雖然明明是鳥籠架構,彷彿總算是向民主踏出一小步,比沒有好。卻見曾蔭權、許仕仁等「企硬」,誓神劈願似地說方案內容沒得改。這樣不文明的議價態度,開始挑起民憤,與此同時,更為整個社會提供了一段深思熟慮的時間。

討論欠缺誠意

即使政府真的讓了這一小點,香港人接受了這民主「一小步」,官方難保自此不會依樣葫蘆,這次納入區議會,下次建議宗親會,特首選舉委員會加至八千人,立會議席增至六百。小橋流水,就是沒有普選。

對政府來說,這個壞的開始,就是失敗的一半,只見情況一直壞下去。到事態關鍵迫至眉睫,政府才略略轉個小彎,給人看穿玩手段,沒誠意,扭轉不了已構成的大局訴求。

訴求是,爭取全面普選。要有時間表,起碼先來個路線圖,起點不是二○一七年,是現在。相比之下,原先有關委任區議員的爭議,幾淪落成鬧劇,有委任區議員說,若「剝奪」他選特首選立會的「權利」,會提出司法覆核;也有說,若「強迫」他有上述權利,他也會提出司法覆核。

但司法覆核,到底是法治精神。法治需要健康的政治來維護。讀報讀得多了,「雖然會上發言的區議員大多數反對政改方案,但XX區議會最終通過支持方案」。在立法會論及公義的動議,情況也一樣,保皇一派許多人覺得根本不需辯論,投下保皇一票即可。

扭曲港人選擇

曾蔭權政府說,未來政改若無共識,將由人大常委處理。這種話,迹近恐嚇。香港人就更應該和平上街去,表達共識,而不是任由一些似是而非的政改民調,展覽分化。學者陳家洛說,有同事接受民調訪問,因答案中沒有「○七、○八普選」可揀,回應因而被歸類為「拒答」、「無意見」。

請勿扭曲香港人的選擇,也不要低估中南海的智慧。參加十二月四日的大遊行,不但表達對未來,更是眼前政改的真正人民共識。