假如在十二月四日的民意支持之下,泛民主派議員全數在立法會「企硬」,導致政改五號報告書被否決,那麼會有甚麼後果?又或者說,誰應該承擔政改「原地踏步」的責任?

上周五,《蘋果日報》引述中方消息人士說,中央不會因為擔心政改原地踏步,而要特區政府向民主派讓步,若政改方案遭否決,「曾蔭權可能會失一點民心,但影響不大」,反而投票反對的泛民主派,則會因此留下阻撓政改邁步的惡名,因此,中央認為,泛民主派討價還價的實力不算很大。

社會上許多政商名人,以至其他的報刊輿論,近日對政改方案的表態,都持審慎態度,主因是他們不能猜到政改方案若被否決,社會上會將責任算在誰的頭上。

曾蔭權認為,香港的民主進度,最終決定權在中央手裏,反對政改方案,就是與中央「強硬對抗」,而「強硬對抗」的效果「只會適得其反」。

根據韋伯所提出的從政倫理,香港政商名人及多數輿論所持的是「責任倫理」,也就是從事情的後效去考慮自己的政治取態:效果不佳或適得其反的事就不要去做。但韋伯還提出一個更重要的從政倫理,就是「意圖倫理」,也就是從政的目標與要實現的意圖。意圖倫理通常要放在責任倫理之上,也就是說,從政者首先要有對自己的理念、意圖、目標的堅執,其次才需從後果去思考自己行動或政治取態的責任。

普選既是天賦人權中重要的參政權,又是《基本法》所定的港人應有的權利與目標,那麼實現普選的意圖,應凌駕在為推動這意圖而需要承擔的責任之上。換句話說,若有足夠的民意支持,那麼義無反顧地堅持當局必須定出普選時間表的立場,而不去考量責任後果,應是更能凝聚社會上多數民意的共識。這也就是說,即使在政改方案被否決、政制原地踏步的情況下,泛民議員受到社會輿論的譴責,指他們應承擔責任,他們也應該表白表示:在所不惜。

在當前形勢下即使導致原地踏步,也在所不惜。泛民議員應有此堅執,支持民主、自由的輿論界也應如此,政商名人、廣大市民其實也應如此。這是我們的脊骨所在。

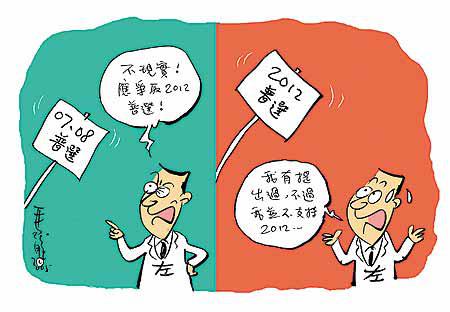

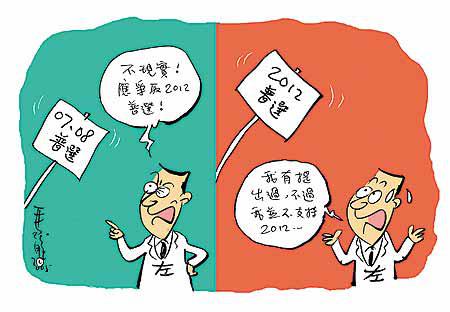

更何況,我們根本不是與中央對抗。中央也從來沒有人說香港市民爭取普選是與中央對抗。由於中央否決了○七、○八雙普選,如果我們堅持一定要○七、○八普選,這還可以說是與中央對抗。但我們沒有堅持○七、○八,我們只是說要有個普選時間表吧了,何對抗之有?

香港市民若認清我們的權利,應準備承擔否決方案的責任。