李歐梵

美國哈佛大學榮休教授、香港中文大學客座教授

最近本報刊出龍應台女士和她兒子安德烈的通信,十分精采。安德烈說:酒吧跟咖啡館,在歐洲,其實就是社區文化。母子兩人都說:香港有酒吧(特別是在蘭桂坊),卻沒有像家庭和社區式的咖啡館,如果有,也只是茶餐廳。

我讀後不禁想起幾年前在上海的一次學術會議中,我的一句閒話竟然引起軒然大波:我說上海有很多咖啡館,而且有氣氛,但咖啡並不精緻好喝;香港有好的咖啡,但好的咖啡館──特別是有氣氛的──絕無僅有……而咖啡既好喝、咖啡館又多的城市是台北。記得當時就有一位香港學者反駁道:香港有茶餐廳,它才是香港社區文化的特色。

近年來我常住香港,早已成了半個香港人,茶餐廳也是我經常去的地方,但是我的感覺和龍應台相似,總覺得茶餐廳的人氣太旺,人聲嘈雜,不能令我安安靜靜地拿一本新買的書去看上一兩個鐘頭。因此,我的結論是:茶餐廳和咖啡店是兩種性質完全不同的文化產物,也許前者更「道地」,更老土,而後者才是所謂國際大都會的不可或缺的文化特色。

我認為香港自回歸以來,本土化愈來愈厲害,幾乎把當年的幾家略有氣氛的名咖啡店也擠走了,代之而起的連鎖咖啡店卻遍布於各大商場,成了商業文化的附庸。在店中飲咖啡也不是味道,非但人擠人,而且總覺得商業氣氛太濃,咖啡就是商品,飲咖啡也成了消費行為,何來「相濡以沫」?大飯店中當然有咖啡店,但正如安德烈所說,貴得要死,其實根本不值得。

那麼,像我這個嗜咖啡如命的人怎麼辦?只好上窮碧落下黃泉,到處去找,也到處向朋友打聽。於是找到在銅鑼灣鬧區一家小得可憐的咖啡店,僅有兩三個枱子,但咖啡的確價廉物美。朋友還介紹一家跑馬地一個賣咖啡的舖子,店主人視咖啡如紅酒,品味極高,所以專作小本生意,從世界各地轉販極品咖啡給客戶,店裏也擺上兩三個座位供顧客品嘗,但這不算是咖啡店。又有一位老友帶我到他常去的一家咖啡店,遠在鰂魚涌的一條小街上,的確有點歐洲氣氛,但顧客幾乎全是番鬼佬。

是否只有番鬼佬最喜歡咖啡,而香港人只要飲茶?然而香港的「飲茶」並非真的品茶,而是到餐館或茶餐廳去小吃。甚至英國式的「下午茶」也以吃糕餅甜店為主。

香港是否根本沒有咖啡文化?既然沒有像巴黎的「花神」和維也納的「Zentral」,文人雅客又在何處聚會?本地朋友回答說:哪有甚麼文人雅客,連民間文化人都忙得像趕場一樣,哪有閒情泡咖啡店?

且不談文化人。學生和年輕人呢?我在台灣大學求學時代,全台北只有一家咖啡店──「田園」,它幾乎變成我們的「麥加」,不僅可以在此高談闊論「存在主義」,而且還可以帶女友來此約會,聽古典音樂。至今全香港還沒有一家專供人聽古典音樂的咖啡店,如果有,我願意借出個人收藏的一半唱片。想其他樂友也願意共襄盛舉。

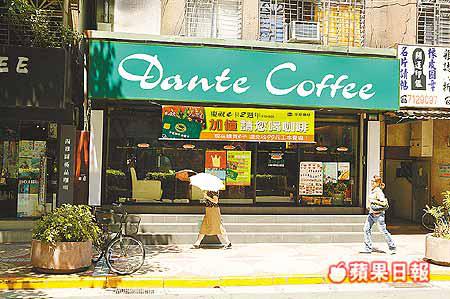

最近到台北開會,順便到重慶南路鬧區買書和經典影碟,吾妻到街邊一家咖啡店閒坐等我,我買完書進得門來,只見店內幽靜異常,有兩三個年輕人坐着看書,顧客進來時聲音也是悄悄的,我頓覺身在世外桃源,心情為之一爽。抬頭一望,這家咖啡店竟然名叫Dante,不得了!香港的大學生可能還不知道「丹堤」或但丁是何許人也!這也是一家連鎖店,但氣氛就是和香港的不同。甚至台北的星巴克和香港的星巴克也完全兩樣,為甚麼?

香港有好的咖啡,但獨缺咖啡文化。我本以為問題在於「硬體」:香港寸土必爭,房租太貴,好的咖啡館「養」不起。然而看了龍應台和安德烈的「家書」後,我反而感到其實這與香港人的生活習慣「軟體」更有關係:飲咖啡並非一般市民生活和學生生活的主要項目。(難怪安德烈不習慣),咖啡館再多──而現在也愈來愈多──也泡不出情調來。香港人一向把文化與娛樂相提並論,把「搏命」與「消閒」對立,每天如果不趕約會的話,手機就失去一半的效用。香港人「傾偈」──在茶餐廳或在咖啡店──的目的不是「相濡以沫」,而是每天必備的社交活動,一種「口腔文化」的積極表現──吃時必說,而且聲音愈「嘈」愈好。

那麼文化的涵養自何而來?香港人的回答是自我增值,──從健身到瘦身到各種補習班,當然還有大學;君不信可以到每間大學去走走,晚間門庭若市,學生比白天的還多,似乎人人都爭着來讀書,但修的都是「副學士」。文化不是培養而是掙來的。在香港,文化也是一種活動,港人也的確活力充沛,各種文化活動(包括表演、展覽、座談、電影和音樂節)多不勝數,但活動的空間卻出奇的不足,在如此「動感」之都,為甚麼政府不撥出更多的空間作文化建設和活動之用?答案很簡單:空地全被地產商買去了。於是問題又回到「西九龍」:為甚麼政府要本末倒置,不先從打造文化空間開始?卻處處顧及地產空間?我認為在西九龍不應蓋任何豪宅或酒店,而留下更多的空地,去營造有各種演奏廳、展覽館、和書店、咖啡店的「濱海文化」,並以此提高全民生活的文化素質。當然這又是不切實際的妄想。