李歐梵 美國哈佛大學榮休教授、香港中文大學客座教授

半個世紀前我還是一個中學生,全家住在台灣的一個小城──新竹。那個時候我唯一的娛樂就是看電影,看的大多是荷里活出產的美國片,歐洲藝術片還是六十年代初到美國留學後看的。美國片以「類型」(genre)取勝:古裝片、西部片、警匪片、戰爭片、歌舞片、喜劇片,還有文藝片。我父母學音樂出身,又是音樂教育家,所以每逢有古典音樂為主要內容的歌舞片──如《歌王卡羅素》(TheGreatCaruso)、《一曲難忘》(ASongtoRemember),和《學生王子》──必全家闔第光臨觀賞,甚至有些佳片我看後想再看,父母也願意付錢。後來我竟然在報紙上寫影評文章,賺了些許稿費,可以自掏腰包看電影了,當然看得更厲害。這在那個時代尚不多見,所以養成了我「重看」的習慣。就以《學生王子》為例:第一次是全家一起到新竹的國民大戲院看的,後來我又自己單獨去看了幾場。在重看的時候,就可以在影院耍花招了;當年看電影可以隨時進場,先看第一場的結尾,再看第二場的開頭,在終場休息的時候,管理員也不清場,所以我可以連看下去,即使是巨片登台,觀眾太多而需要清場時,我照樣可以躲到廁所裏不出來,然後再混入第二場入座的觀眾中,反正總可以混水摸魚找到空位的。但我最珍貴的經驗還是當影片連演數天、觀眾漸稀的夜晚,我可以在空曠的影院中真正享受自我的空間,坐在樓上後排,沒有人打擾,也不理會前排卿卿我我的對對情侶(或者說只有羨慕的份兒,只好把注意力轉移到銀幕上),兀自消失在黑暗的空寂中,靜聽台上蘭沙的高歌:「我的摯愛,我全心全意地愛妳,我每一口氣都在祈禱,有一天妳將是我的…」。其實我心中早已擁有了這首歌曲,因為早已聽了五六遍;我也擁有了那份異樣的孤獨,覺得自己和銀幕上的世界混為一體,好像真的到了德國的海德堡,加入學生的行列,邊喝啤酒邊唱「飲酒歌」!

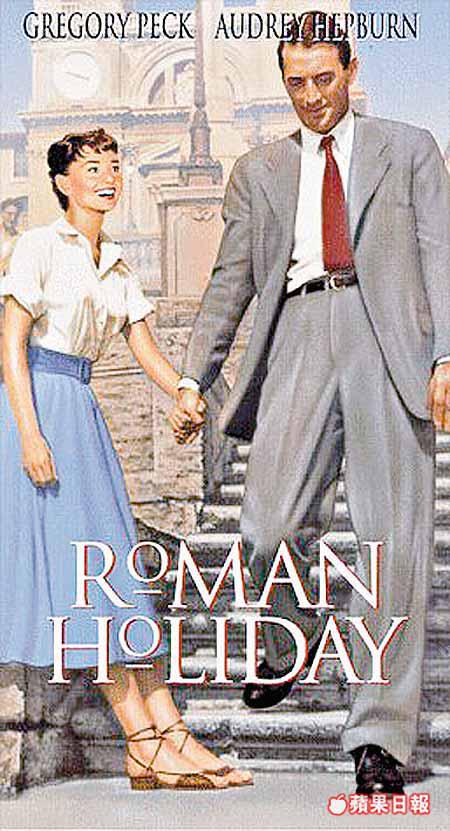

當年新竹有家電影院,並不華麗,但對我而言卻個個像是皇宮。那個時代的美國大城市倒真有備極豪華的「影宮」(MoviePalaces),三十年代的上海也有,五、六十年代的香港亦復如此,不像現在的多間式影室,同時放映十幾部影片,甚至有的連名字也搞不清楚,試問在這種新環境中看《羅馬假期》(RomanHoliday,港譯《金枝玉葉》),還能夠感受到片子結尾時的那股「餘情」嗎?柯德莉夏萍飾演的公主召開的記者招待會結束了,頓時大廳中人去樓空,只剩下那位和她有一夜情的格力哥利柏一個人,形單影隻,鏡頭從他的面部特寫轉到中鏡和長鏡,他轉過身來踽踽離開,那「行板」(andante)式的一滴一答的皮鞋聲,從空蕩的黑暗戲院中傳到我的耳際,也使我低迴良久,不忍離開。但是影院的燈亮了,我才發現自己是最後離場的觀眾,那股「離愁」,竟然和銀幕上的有幾分相似。從此我把格力哥利柏視為偶像。

這就是我觀影的樂趣。電影陪伴着我成長,它是我的初戀──我至今還懷念銀幕上的夏萍和嘉麗絲姬莉(GraceKelly,她對我最初印象甚深的卻是一部不見經傳的片子──《GreenFire》,中文譯名已忘,和史超域格蘭傑合演)。

電影也是我的課外教本和「新知」的來源:從古裝片中學到英國歷史,第一次知道「獅心王」李察是何許人也。我也從時裝片的對話和歌詞中試着學英文,竟然走火入魔,連電影海報上的英文名字也照背如流,幾年下來,非但明星如數家珍,而且連導演也記得一兩百個!甚麼MervynLeRoy、RichardThorpe、HenryHathaway、HenryKing、HenryKoster、MichaelCurtiz、HowardHawks、GeorgeSidney、CharlesVidor、CharlesWalters…這些名字,有的至今早已默默無聞(如當年霍士公司的這三大亨利),但也有的被電影理論家重新發現,奉為「作家」(auteur)和大師(如HowardHawks)。

記得美國的名女影評家PaulineKael寫過一本影評集,書名叫做《我失落在電影院裏》(ILostItAtTheMovies),書出版時不少人議論紛紛,到底這個書名中的「It」指的是甚麼?如果我用同一個書名的話,意旨就很清楚了:我在影院中失落的「It」就是我的青春。然而我和她一樣,用「失落」一字也語意雙關──既失落又沉迷,而我的青春也在電影院所獨有的「失落」氣氛中茁壯,甚至開花結果,令我每天都在作白日夢,臆想到世界之大和異國文化之神奇(當時自然沒有「政治正確」的「後殖民」理論),不知天高地厚。多年後我留學美國,想申請洛杉磯加大分校去學電影,但未獲錄取,後來改學歷史,最後又從歷史轉回文學,這雖與台大外文系的背景和一班朋友的影響有關,但未嘗不也是受到中學時代看了無數電影的薰陶,我寫不出小說,就想拍電影。

電影就是幻想,它帶我進入另一個「非現實」的世界,所以我至今對任何過度寫實的影片都無大興趣,除非片中所描寫的「現實」早已成了歷史。當年我對異國的幻想也是促使我赴美留學的內在原因,因為我希望到美國去「印證」年輕時代的那種感覺,特別是西部片中的曠野。記得我初抵美後立即乘灰狗巴士從西雅圖橫跨大陸到芝加哥,也是這個下意識的幻想在作祟。此後當然大失所望,因為六十年代的美國西部和中西部已經看不到騎馬的「牛仔」,也沒有「驛馬車」,只有滿地又肥又大的汽車,令我倒盡味口。我特別去遊覽蒙他納州的黃石公園,卻沒有去過尊福(JohnFord)影片中的「大碑谷」(MonumentValley),至今引以為憾,只好一遍又一遍地重看他導演的西部經典名片以作補償了。

卡爾維諾(ItaloCalvino)在他的一篇〈一個電影觀眾的自傳〉的文章中,描寫他幼年看電影的經驗,有下面的一段話︰「有幾年我幾乎每天都在看電影,有時甚至一天看兩場…那時候電影就是我的世界,一個與我的四周生活完全不同的世界,我覺得在銀幕上看到的世界更有份量、更充實、更須要、也更完美,而銀幕以外的世界卻只是些零散的東西隨便混在一起──這是我的生活材料,毫無形式可言。」

真是與我心有戚戚焉!