【本報訊】公營醫療系統包袱愈來愈沉重,病人排期動手術時間有增無減,一名年逾六旬老翁,月前證實患上小腸氣,竟然需要等待四年,即年屆七十之齡才能在公營醫院動手術,醫學界人士稱雖然小腸氣並非緊急危疾,但延誤醫治卻會影響病人生活質素,病人權益組織指公營醫療服務供求已嚴重失衡,需盡快解決定位及融資問題,否則醫療質素將不斷下降。 記者:羅偉光、陸羽平

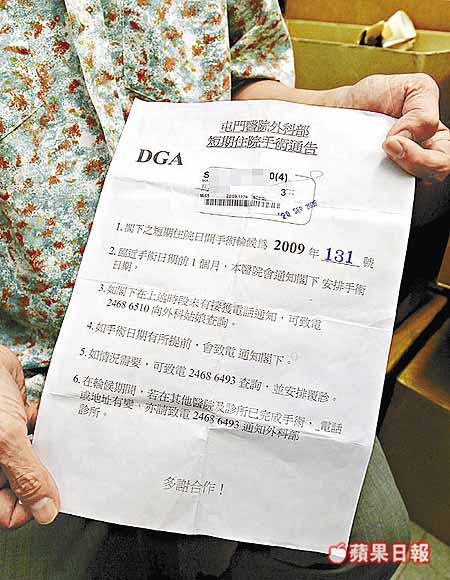

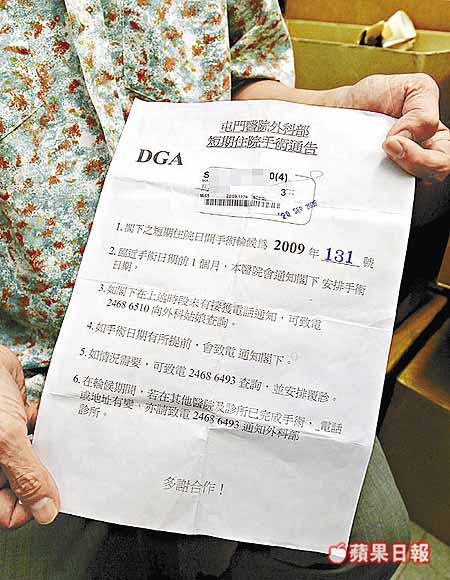

現年六十六歲的馬先生患有心臟病需長期服藥,本年初感到左下腹有一腫脹物,到伊利沙伯醫院覆診並檢查,結果證實患上小腸氣,院方轉介他到居所附近的屯門醫院外科跟進。上月初在屯門醫院進行心電圖、超音波等檢查後排期動手術,接獲住院手術通告時,卻發現需等候四年,至○九年才動手術。

「重差過舊時」

馬先生稱目前病情似乎不太嚴重,只是走路或上樓梯時會左腹患處隱隱作痛,醫生說若出現作嘔、劇痛等突發症狀可到急症室求診,但由於他曾在六六年進行小腸氣手術,加上患有心臟病,故憂慮等四年才動手術會令病情惡化,他曾就排期問題向院方查詢,獲覆因醫院資源有限致輪候時間增加,他對此大感無奈,「三十年前做(小腸氣)手術只係排幾個月,估唔到𠵱家重差過舊時。」

屬非緊急手術

醫學會副會長朱健華指出,雖然小腸氣並非危疾,但若病情惡化出現腸道不能縮回體內情況,亦可能危及性命,以他了解,在公營醫院排期做小腸氣手術,一般需輪候年多時間,目前需排期四年顯示服務供不應求問題惡化,「排四年似乎耐咗啲,咁長時間唔普遍,肯定係資源不足嘅問題。」他認為應盡快推行醫療保險制,讓市民選擇到私家醫院求診。

屯門醫院發言人承認,由於求診者眾,該院所有非緊急手術均已排期至○九年,由於馬先生病情沒有迫切,故需等候四年,發言人稱若馬的病情惡化,可到急症室求診,院方會因應病情作適當安排。

辯稱分流有效

本報向醫院管理局查詢各醫院非緊急外科手術輪候時間,但未獲提供,發言人僅稱,一般並無即時健康威脅的病人,輪候時間會逾八星期,半緊急病人平均輪候二至八星期,緊急類別則少於兩星期,醫管局強調現時有一套行之有效的分流制度,醫生會以專業判斷,按病情輕重決定就診次序。

社區組織協會病人權益幹事彭鴻昌稱,醫管局被削資加上醫護人員流失,公營醫療服務供求已嚴重失衡,要病人排期四年變相「焗佢哋轉睇私家醫生」,他指香港人口不斷老化,對公營醫療需求有增無減,供求失衡問題嚴重,「𠵱家只係非緊急手術等長啲時間,第日可能影響到緊急危疾,醫管局應該盡快處理定位同融資問題,否則整體醫療服務質素都會下降。」