光,看得到,摸不到,科學家一直要揭開光的神秘面紗,開闢光的科學用途。諾貝爾物理學獎昨天公布了,得主是美國和德國三名光學家,以表揚他們深入解釋光的本質,以及利用激光作超準確測量工具的貢獻。

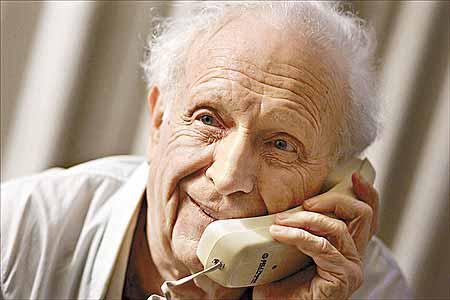

瑞典皇家科學院昨天宣布,本年度諾貝爾物理學獎由三人分享,分別是美國哈佛大學的格勞伯(RoyJ.Glauber)、美國科羅拉多大學的霍爾(JohnL.Hall),以及德國馬克西米利安大學的亨施(TheodorW.Haensch)。

格勞伯在三人中年紀最大,憑着他對量子光學(QuantumOptics)的貢獻,分得約五百萬港元的一半獎金。格勞伯和亨施,則憑發展激光精密光譜學,平分另外一半獎金。

光量子應用於通訊加密

所有物理達預科程度的人,都知道光有波粒二重性,是電磁波也是粒子,麥士維在十九世紀中指出光是電磁波,愛因斯坦一百年前提出光量子的概念。格勞伯站在巨人肩上,一九六三年發表用量子力學解釋光學現象的理論,解釋了為甚麼光被視為一連串粒子,也可以產生波的干擾現象,也解釋了像燈泡這種熱源產生的光跟激光的基本差別。

評審團指出,憑着量子光學理論,科學家可計算出各光學測量器材準確度極限,又可以將光量子現象應用於通訊加密技術,比起數學編碼加密方法,更能保證沒有遭人竊密。

霍爾和亨施的研究焦點不是光的本質,而是如何量度光。兩人畢生研究精力,主要都花在如果準確測量光的顏色,亦即是光源的原子或分子震動頻率之上。他們精研出一種叫做「頻率梳」(frequencycomb)的技術,發出激光的頻譜就像梳子的齒一樣平均分布,發揮等同尺上刻度的作用,可用來比較測出光頻,準確度達十五個位。

激光作超準確測量工具

評審團指出,憑藉這方法,科學家可開發比原子鐘更準確的量度工具,可令衞星導航系統(GPS)更加準確。還有的是,可以研發立體全息電影和電視,可運用來探測宇宙。亨施說,「頻率梳」技術將來可以應用到光纖寬頻技術上。

瑞典皇家科學院表示,三人得獎實至名歸,對世界的貢獻也像多數物理學家一樣:「最先有人打破障礙,跟着發生了很多事,令一般人都受益良多。」學院又指出:「自從地球有人類開始,我們就被目眩的光現象和本質所吸引。有了光的協助,我們能夠光照生命,或者觀察到宇宙最遠的銀河。

路透社/諾貝爾獎網站