日本入侵前,香港有一百六十萬人,入侵後,人口急降至六十萬。可以走的,都走了。父母用籮筐背着孩子乘船北渡,竹籮上載着的,除了娃娃,還有戰亂的苦澀。只是,走難的季節,往往只有冬天,沒有春夏。

余叔韶險被日軍捉走

香港首位華人檢察官余叔韶在縱橫法律界之前,曾經在中國大陸從軍。二十歲前,余叔韶從來沒有離開過香港,「當時我不知天高地厚,亦都冇國家民族觀念。」第一次離開香港,就是逃難,「日本人打到嚟,我哋驚惶失措。」

余家在一九四二年返廣西逃避戰亂,家人先走,余叔韶負責留下,待四姊港鈞啟程往上海,他才北上與家人會合。余叔韶先往廣州灣,再上桂林,然後乘火車前往曲江,「嗰次幾乎無命。」

火車駛經廣西衡陽途中,突然停下來,一班日本憲兵走上車拉頭(找男丁入伍),「當時啲人有錢就買通憲兵,冇錢就會被捉入軍隊,我攞個香港身份證畀佢哋睇,佢哋無理會,照樣捉我落車,話要拉我去當兵,我好愕然,心諗呢次死梗。好彩車上有一個朋友認得我,又識得疏通日軍,班憲兵先肯放人。」

棄高薪厚祿宣傳抗戰

在曲江安頓下來之後,余叔韶應徵投身英國海軍情報局,擔任情報人員,每月賺取一千五百元,還有津貼。工作是在中國南部沿海地區的瞭望站,每天監察及呈報每艘日本軍艦,以判斷日本海軍調動,作為空襲的依據。

情報局的工作並不如意,半年後,余叔韶決然放棄高薪厚祿,離開情報局,投靠鎮守曲江的國民黨中將、李柱銘父親李彥和。他在任職情報人員時,曾經會見鎮守曲江的第七戰區總司令余漢謀,其間結識了戰區的政治部主任李彥和中將。余叔韶的職銜是英文秘書,職務是宣傳抗戰,落鄉接觸平民。一九四五年,日軍投降,余叔韶奉命前往惠州監察第七戰區內日本投降事宜。「嗰時我提心吊膽,我哋經過嘅地方,沿路都係日軍,好恐怖。」日軍服從性強,軍紀嚴明,國民軍來到,每名軍人都站着敬禮,縱然最終還是戰敗國,但與當時中國軍隊一盤散沙相比,實是天淵之別。

李柱銘父國民黨中將

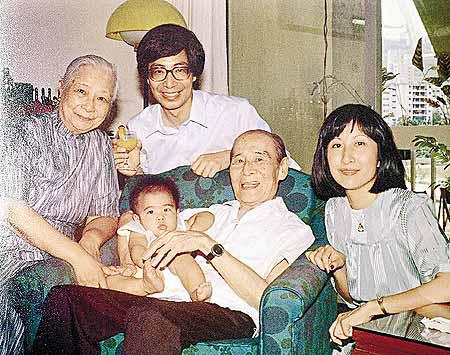

李柱銘一九三八年在香港出生,父親李彥和是鎮守曲江的國民黨中將,日軍於一九四一年侵華,李柱銘只有三歲,很多事情都記不清楚,如今知道的,大都是父母在他長大後的憶述。

童年時在廣東省走難,李柱銘最記得「走飛機」,日軍戰機一到,人們就要扶老攜幼走入防空洞逃避空襲,「一聽到嗚嗚聲,全部人就拿拿聲匿入防空洞。」父親從軍,走難的時候,就由母親帶領,「有苦力幫手,一邊一個籮,我坐一個,我家姐一個,細佬就由媽咪抱住。

乾糧綁身防土匪搶掠

我重記得,媽咪怕走難時俾土匪搶嘢,就將啲乾糧綁喺我哋身上,因為土匪剩係搶大人,唔會搶細路。」

日軍投降之後,大家都很開心,「成條街放炮仗。」但李柱銘最難忘的是日軍投降的情景,「當時係由我父親代表國家接受日軍投降,佢後來同我提起,日本呢個國家唔得了,將來一定會好強。你知唔知點解?班日本仔投降時要交出兵器,放喺地下,我父親接收啲兵器嘅時候發現,全部都抹到立立令先繳械,紀律幾犀利!」

狗臉的歲月,李柱銘還記得苦中作樂的事情,「我哋有隻狗陪住一齊走難,隻狗好威水,唔記得係乜狗,打交嘅時候全身啲毛會變硬,好似箭豬,成條村嘅狗都俾佢打贏晒,啲軍人都好鍾意佢。」

在抗戰勝利六十周年的當兒,他最大的心願就是完成亡父的心願,「我父親死後埋喺跑馬地天主教墳場,佢嘅遺願係將骨灰撒喺大陸,希望我重在生嘅時候,有咁嘅一日,還我父親心願。」