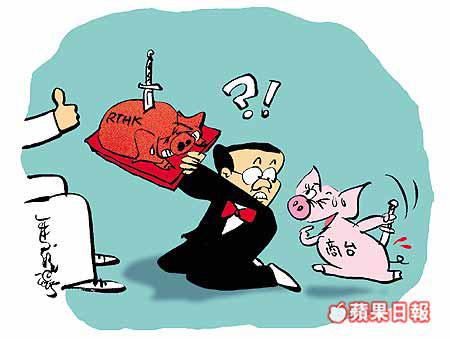

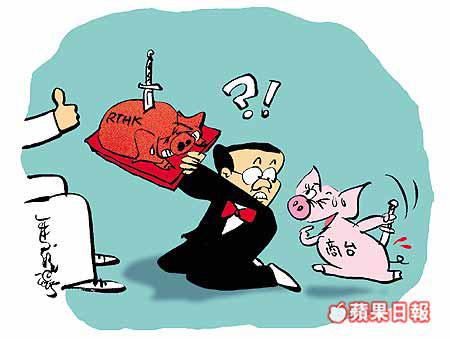

關於港台停播賽馬,政府官員說,是為了節省資源,和配合公營電台的定位。

公營電台的定位是甚麼?政府官員沒有說。特首曾蔭權在當選後一次會見市民的答問大會上就說得很清楚:「港台作為一個用公帑的電台,公營電台有自己責任同自己做的工作。港台的工作,就是要協助政府推銷政策。」人大常委曾憲梓前天表示,港台應繼續改進,做好宣傳政府政策工作。

二曾的意見,簡而言之,就是港台應作為政府的宣傳喉舌。

這是港台的定位嗎?

香港電台,無疑是用公帑的電台。但它不是由政府高官供養的,而是納稅人供養的。中共過去說,「天大地大不如黨的恩情大,爹親娘親不如毛主席親」,那是把執政者當作老百姓的衣食父母。這種觀念仍一脈相傳至今,想不到香港的當權者也沾染了。

在一個文明的現代化的社會,執政者不是老百姓的衣食父母,相反,老百姓才是執政者的衣食父母。政府官員,是由納稅人供養的。納稅人,不只是指交薪俸稅,所得稅、營業稅的人,即使不交直接稅,即使是領綜援人士,他們看一場電影,買一樣商品,坐一趟巴士,都交了間接稅。因此所有的老百姓,所有市民,都是政府官員的衣食父母。

公營電台的老闆是全體市民,是為市民服務的。而其中一項任務,就是為市民監督政府。用七十年代美國聯邦最高法院大法官的話說,就是防止政府欺騙人民。因為政府官員儘管也是市民所供養,但他們不像傳媒那樣,直接面對市民,直接了解市民的聲音和訴求。因此,如英國的BBC,如日本的NHK,香港電台作為公營電台,可以提供時段給政府官員推銷政策,但也要提供時段給市民、評論家去批評及討論政策。

其次,香港電台是大眾傳播媒介的一員。大眾傳播媒介,講明就是面對「大眾」,而不是「小眾」。它因為用公帑去維持,因而不需要有商業的考慮,可以適量地製作一些小眾節目。但製作小眾節目的目的,不是為小眾服務,而是從根本上要提高大眾欣賞水平與文化品味。因此,仍是為大眾服務。

其三,作為大眾傳播媒介之一,公營電台有與私營傳媒不同的特點。

私營傳媒因有私人老闆,私人老闆未必完全遵守傳媒作為社會公器的新聞道德準則,因此他會利用手上的傳媒,達到私人的目的,比如他會照個人的喜惡去捧某些人,罵某些人。有的傳媒甚至不斷醜詆它的競爭對手,或它不喜歡的政治人物,實行公器私用,「愛屌誰就屌誰」。公營傳媒顯然不會這樣,它必須以公眾利益為依歸,針砭時弊,論說人物,都以公眾利益為出發。

私營傳媒除了有私人老闆之外,還有其他的老闆。一個老闆是受眾,也就是它的讀者、聽眾、觀眾。報紙要提高銷量,電台電視要爭收聽率、收視率。這個老闆,與公營傳媒是相同的,但私營傳媒還有一個老闆,就是廣告客戶。極少私營傳媒可以不顧這個老闆,大多數私營傳媒都不敢得罪手上有以億元計廣告預算的米飯班主。

私營傳媒另外還有半個老闆,就是掌握資訊的當權者,以及各方面的政治勢力,尤其是北京的政治勢力。公營傳媒則通常不需要特別巴結各方面的掌權者,掌權者也毋須與公營傳媒建立特殊關係。

港台強調編輯自主。其實所有的傳媒都講編輯自主,但編輯自主仍會有一定限制。過去幾十年來,尤其是張敏儀主政時期建立的自主性,使港台的編輯自主所受限制比大多數的私營傳媒少。香港第一個烽煙節目「八十年代」,第一個公開論政的「城市論壇」,都由港台首創。「獅子山下」、「鏗鏘集」和許多高質素的專題節目、單元劇集,也起了提升香港電台電視節目的質素、水平的作用。港台兼容不同聲音,促進理性辯論,公正持平的傳媒方向,對全港傳媒工作者一直起着鼓勵和示範作用。

如果港台淪為政府的宣傳喉舌,它就失去了存在價值。政府難道找不到為它的政策宣傳的私營傳媒嗎?但政府真正缺乏的,是一面不偏不倚地照出它種種缺失的鏡子。