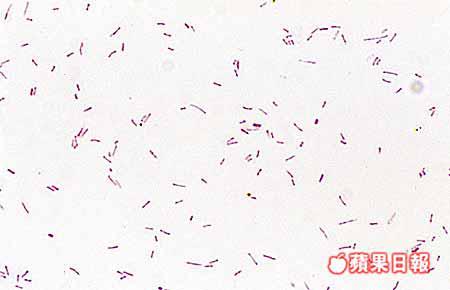

【本報訊】香港中文大學醫學院的研究顯示,引致食物中毒的沙門氏桿菌(Salmonellae),對抗生素的抗藥性在過去十五年間明顯增加,研究搜集的抗藥樣本由百分之一增至一成。該院微生物學系教授凌美麟強調,醫生要小心處方抗生素給病人,並要教育市民不要濫用抗生素,以免抗藥性病菌在社區加速散播,否則若情況惡化,受感染者就要服用更強力、更昂貴及較多副作用的藥物來治療,而治療的時間也會拖長,病情嚴重的更可致命。 記者:高竹影

該學系的實驗室就沙田威爾斯親王醫院於一九九○至二○○一年所提交的沙門氏桿菌樣本進行分離,發現此菌出現基因突變,對氟奎諾酮類(Fluoroquinolones)抗生素產生一定抗藥性,抗藥性程度由九○年的百分之一,增至○一年的百分之十。至於有關的樣本分離研究仍在持續進行下去。

藥物滲入能力減低

凌美麟稱,細菌長期接觸抗生素,因此產生基因突變,令細胞壁增厚,減低藥物滲入細胞能力,甚至在藥物滲入時自動排出藥物。七十年代起,沙門氏桿菌已對氯霉素(Chloramphenicol)複方新諾明(Cotrimoxazole)等抗生素產生抗藥性,雖然現時氟奎諾酮類抗生素仍能有效治療此類沙門氏桿菌引起的疾病,但所需的濃度卻愈來愈高,療程愈來愈長;病人如未及時得到診斷,甚至會導致治療失敗。治療抗藥性強的沙門氏桿菌可能需要藥性更強的頭芽孢菌素抗生素(Cephalosporin),才能有效,但所需的醫療成本則昂貴,造成一定經濟損失。

嚴重可能引致死亡

沙門氏桿菌是本港最常見引起細菌性食物中毒的細菌。在九四至○一年向威院求診和○二年至○三年向新界東醫院聯網的細菌性食物中毒病人中,六成人是感染此菌。

沙門氏桿菌可分為兩類,第一類為腸熱群(Entericfevergroup),會引致敗血病,病人會出現發燒、頭痛、全身不適等症狀,病情嚴重會引致死亡;第二類為胃腸炎群(Gastroentericgroup),會引致腸胃炎、食物中毒,病人會出現腹瀉及嘔吐症狀,病情嚴重更可引起敗血病和腦膜炎等,甚至死亡。