曾蔭權說,只要有互信基礎,甚麼問題都可以解決。

這句話,多數情況下是對的。任何社會,建立互信基礎至為重要。

中國人的信任,通常只建立在自己認識的人之間,有認識才有信任。但在一個現代社會裏,對陌生人的信任比對熟人的信任更加重要。經濟學家克納克(StephenKnack)說過:「那種能讓整個國家經濟都蒙利的信任,是存在於陌生人之間的。……最大比例的互利交易行為,都由彼此毫無關係的人來完成。」

世界各國的互信基礎都不斷增加,但我們不能不發現,中國是最缺乏互信基礎的國家之一。美國《商業周刊》曾指出,全球仿冒產品,有三分之二來自中國大陸,更不用說中國內部種種冒牌貨與假貨在市面的流通了。假藥、假酒、假米、假奶粉……種種假貨,每天都有發現。

新鮮出爐的是「假碧螺春」茶葉,這種茶葉因用工業顏料染色,含鉛、鉻等重金屬超標六十倍,攝入人體會造成危害。這些害人的假產品,實在比販賣毒品更「罪惡」,因為至少買毒品的人自知是毒品,而買假產品的人卻不知是有害的假產品,買了、服了才不幸中毒。

四月下旬,《金融時報》報道,中國「正進行另一種欺騙:偽造工廠紀錄」,報道引述許多西方獨立審計單位的調查結果,顯示中國一半以上的工廠大量偽造工人的工時卡、薪資紀錄,讓員工超時工作而少付工資,並在健康、安全設施上偷工減料。中國企業中,兩本帳簿(甚至三本帳簿)的假帳行為十分普遍。

中國的經濟成長,每年都差不多有百分之十,按道理中國股市的市值也應按比例增長,但上海及深圳股市卻持續四年慘跌,據報道,從二○○一年六月至今,兩地股市流通市值已蒸發了九千億元人民幣,相等於九座三峽大壩的造價;七千萬小股民的投資,有百分之六十七的人輸掉了一半。究其原因,是有不少經營效益不好的國營企業,在政府包裝之下勉強上市,股價低沉時,政府又用「救市」手法企圖扶植這些股票,因而大大扭曲了股價與其應有價值的對應關係。中國銀行系統的危機更大,詐騙和挪用公款極為普遍。兩個月前,有報道指某地的鄉鎮銀行,職員竟然盜領了全鎮的存款。

政府對效益不好的國企予以包裝上市,銀行對存戶存款的侵吞,說明互相不信任不僅存在於社會中、人民之間,而且存在於政府中、政府與人民之間。

政府視說謊為等閒事。副總理吳儀提前從日本回國,政府說是有緊急公務處理,第二天中國外交部發言人就作了不同的解釋。程翔被拘留,說是「盜取國家核心機密」,但證據卻拿不出,而中國所有的「間諜案」,也從來沒有公開、公平、公正的審訊。中國說,「六四」鎮壓,帶來了穩定及其後的經濟發展,曾蔭權近來談論「六四」也持類似論調,但事實上是「六四」後中國政府曾一度嚴厲取締私人企業及個體戶,經濟陷一潭死水,直至九二年鄧小平南巡表示「誰不搞改革開放,誰就下台」之後,經濟才有後來的發展。

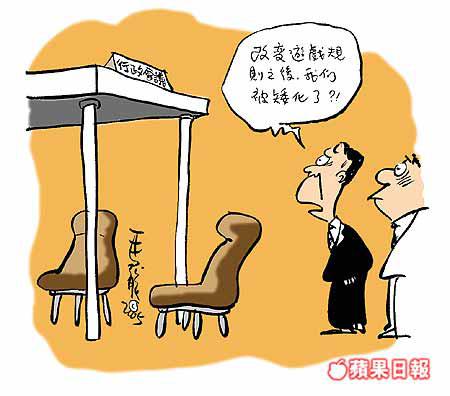

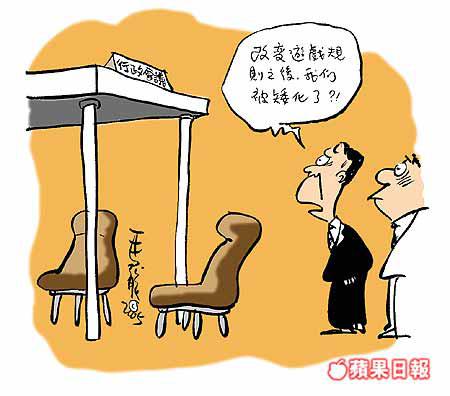

曾蔭權談互信基礎,是針對普選和二十三條的問題而談到的。顯然,他認為香港人應相信中央政府。其實香港人過去曾努力去相信一國兩制、相信中央,直至二十三條立法、直至中央為普選釋法。香港人很難相信缺乏公信力的中央政府。在香港人面前的,是中國內地缺乏互信的社會。

同樣,慣於欺騙別人的人,也不可能相信別人,因為他們也擔心受騙。因此,中央也不可能相信香港人,對曾蔭權的「暫時相信」只是權宜之計。