【本報訊】香港人是海鮮迷,無奈近年時有市民進食海魚後中毒的事故,老饗對海產多了幾分戒心。一向不太受歡迎的河鮮於是乘虛而入,有本地魚塘養魚戶即從內地引入新品種的淡水魚,並以全新的養殖方法飼養,辟去泥味,期望打破海鮮壟斷的局面。 記者:蔡元貴

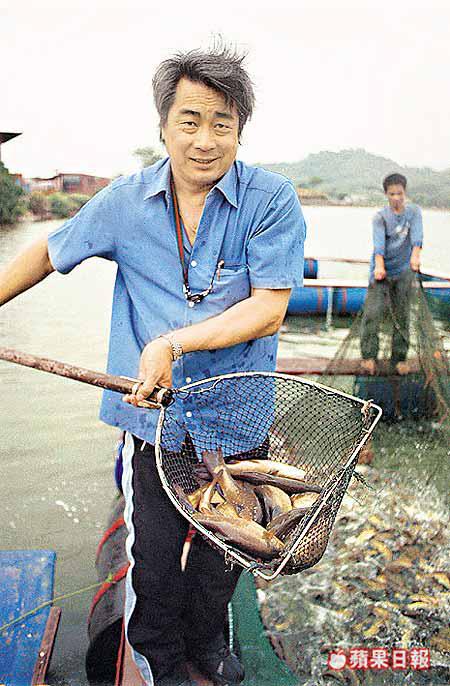

在魚塘阡陌的米埔內,最近來了一批新移民,牠們叫丁貴、百足鯉和仙骨大頭,都是很陌生的名字。引入三種淡水魚的魚塘戶郭誌有說,這些本來都是韶關山區野生的山坑魚,經當地養魚戶悉心培育改良後,成為可以人工飼養的河鮮。郭誌有去年開始從紹興引來香港,發現相當適合本地氣候。

丁貴和百足鯉都屬於中價河鮮,仙骨大頭則較便宜。郭誌有說,丁貴和百足鯉都是體形較小的淡水魚,最重不多於兩斤,適合香港中小型家庭。仙骨大頭則類似大魚,頭大身小,本港一些順德菜館也有供應,食家通常取其多肉的魚頭清蒸,鮮甜但少肉的魚身則可作湯或粥的配料。

為了辟除傳統淡水魚的泥味,郭誌有還引入了內地採用多時的網箱養殖法。網箱即本港海魚養殖場中常見的魚排,應用於魚塘上,魚兒不會游到塘邊和塘底,就不會吞到泥沙。網箱並須配合一部巨型濾水器,確保塘水清潔。此外,當魚苗從內地運抵魚塘後,首七天都不會給予餵飼,讓魚兒吐出腸內的污泥。

幾種河鮮在超級市場及部份街市有售,郭誌有稱,初步反應不俗,以丁貴為例,平均每天銷量五百斤,「可能係由於近年好多海鮮中毒嘅新聞,市民少食咗鹹水魚,改食淡水魚,淡水魚喺上年嘅銷量升咗兩成。」不過,海鮮業聯合總會主席李彩華表示,淡水魚只能打入主婦市場,酒樓食肆始終以海魚為主。

食家劉健威指出,其實淡水魚肉質及味道並不弱於鹹水魚,「只不過香港人慣性鍾意食海鮮,又覺得海鮮高檔啲咁解。」