過着自己篤信的人生,至少在死亡的那一刻可以沒有遺憾,能說「我活了自己選擇的人生」,而不是「我的人生算甚麼?」摘自大前研一《想做的事就去做》

沒有人喜歡到醫院去,大人都怕打針、吃藥,更甭提是小朋友,在病童心中,醫生大抵跟洪水猛獸沒兩樣。但原來有種醫生,不懂施藥也不諳醫術,單單用歡笑聲治療,便能為長期住院的病童帶來歡樂,更為面對壓力的父母帶來關懷,他們是小丑醫生,主治心靈。

記者:尹珊珊 攝影:楊錦文

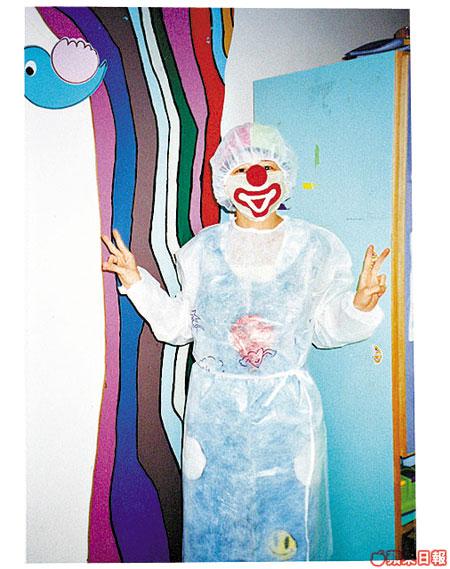

這天是大口環根德公爵夫人兒童醫院五十周年慶典,但對院內的病童來說,周年活動比不上Dr.BiBi的來訪重要。Dr.BiBi身上的白色醫生袍繡滿彩色圖案,手上的聽筒、針筒、藥丸竟然是吹氣玩意,臉上是個滑稽小丑妝。病童都知道,Dr.BiBi不會給他們打針吃藥,只會為他們帶來歡樂。只見Dr.BiBi從工具箱拿出道具,小朋友便圍在她身旁又叫又笑,「Dr.BiBi又來啦,你哋有冇掛住我先?」一聲招呼,Dr.BiBi雙手忙着將氣球扭呀扭,滿足每個小Fans要求。

歡笑治療

一雙兒子已經長大成人的Dr.BiBi,一時無聊跑去學魔術,結果被招攬為小丑醫生,開始了這有意義的工作。所謂「歡笑治療」是減少病童對疾病和環境帶來的恐懼,這一點,從小朋友一張張笑臉上已看得到。Dr.BiBi自言跟病童溝通最重要有愛心,還要了解每個病童的性格,「對付頑皮仔要軟硬兼施。」Dr.BiBi拿手絕項是魔術,但她也會因應小朋友要求,做他們喜歡的事。「有時病童會叫我一齊睇電視,又試過叫我唱足半小時歌。」

痛苦中的橋樑

小丑醫生另一最大使命,是要讓病童感到有人關心和聆聽。「對小朋友最緊要守信,答應了的事一定要做。」小朋友跟Dr.BiBi訴心事,她便要將秘密守住;答應送小朋氣球,下次見面時一定要給他。「長期住院的病童很寂寞,小朋友對你信任,便會當你是傾訴對象。」小丑醫生更需要擔當病童與長家間的溝通橋樑,「子女長期住院或患嚴重病症,家長本身有很大的心理壓力,跟他們分享,讓他們吐吐苦水,便可提供一個舒緩的途徑。」說罷,Dr.BiBi跟我們揮揮手,轉身繼續為小朋友服務去。

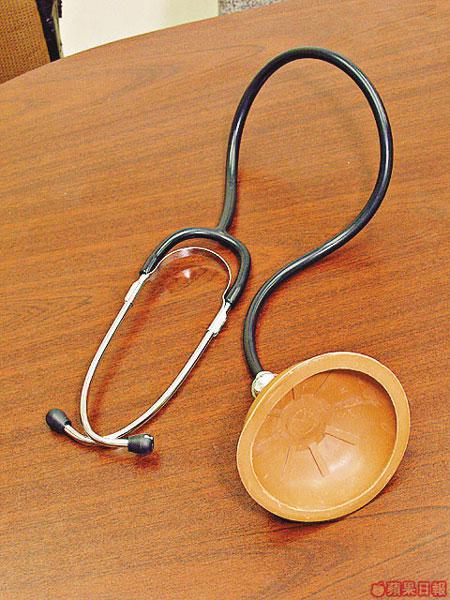

古怪醫療工具

搞笑之外

小丑的職責是帶來歡樂,玩點小把戲,一點不難。但諷刺地,這些特別的小丑卻要面對病魔的猙獰,甚至死亡。你不得不問:如何笑下去?

苦事變樂事

「我們想消除小朋友對醫院的恐懼,於是將治療工具變做有趣的東西,好似聽筒是氣泵,藥丸是會彈跳的跳跳丸,他們便慢慢不會害怕。」Dr.FeiFei

懂變臉

「當我穿上這套白袍,帶上紅鼻子,就會將自己的情緒抽離,連失戀時也可做到這點。小丑醫生要帶歡樂畀人,自己又點可以唔開心?」Dr.KK

無比耐力

「有些病童很內向,加上長期住院,不太喜歡同人溝通。試過有個4歲小朋友,由初初見面每次喊,然後唔喊偷望,到接受你的氣球望住你玩,足足一年,才令他接受我。」Dr.KK

小丑最痛

「面對小朋友離世自然會心酸難過,但有時看到他們在世咁辛苦,惟有想像他們能夠去另一個更好的地方,對他們更好。」Dr.BiBi

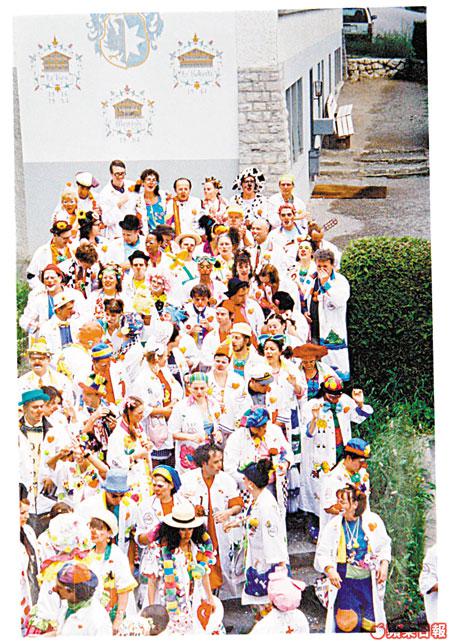

病童天使全港7名

小丑醫生起源於1986年紐約的一間醫院,香港是現時全亞洲唯一提供此服務的地方,7名小丑醫生隸屬瑞士Theodora基金會,該組織於1993年創立,經費來自瑞士總部的資助及各方捐款。小丑醫生在正式投入服務前,需要接受一連串訓練,由基本醫學常識以至默劇、執生等表演技巧都要學,最後經基金會派專員進行評估,約需一年多時間才能成為真正的小丑醫生。由於經費有限,組織暫時都不會在港增聘人手。