行晨運,托籠雀歎一盅兩件,打幾圈衞生麻雀,這是大部份人心目中的的理想退休生活。陳季伯卻不認同,他選擇退而不休,一星期總有幾天與「紅耳鵯俱樂部」成員,帶着一班志同道合者,在市區或郊外找尋各種鳥類的足迹,欣賞牠們美麗的姿態,透過帶領一班又一班來自不同階層的人,他找到比退休前更充實的人生,知道人生樂趣為何物。

記者:張一豪

攝影:陳智良

天空海闊心境開朗

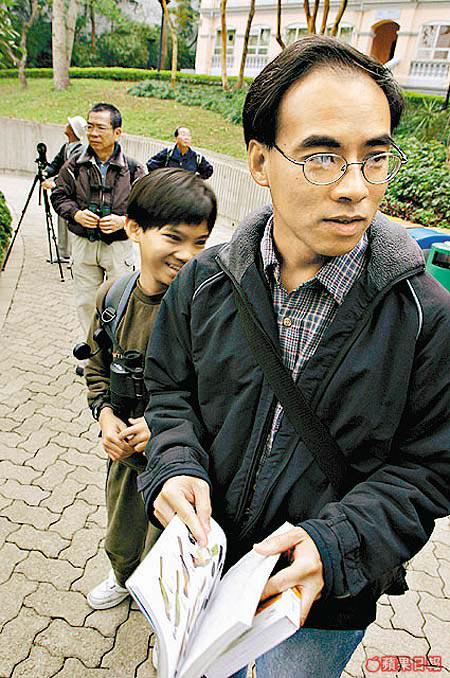

老實,出發前我暗忖:「市區觀鳥來來去去都係麻雀白鴿,有乜好睇?」早上八時準時到達香港公園,揉着惺忪睡眼與精神奕奕的季伯碰面,一瞥,他似個五十多歲的「大叔」,並不像個六十有八的老頭,外表比實際年齡年輕,原來與觀鳥也有莫大關係:「睇雀仔自由自在喺天上面飛,姿態美妙,感受到大自然嘅偉大,連個心都開朗埋,心境開朗人都後生啲喇!記得第一次睇雀好感動,因為雀仔隨時隨地都可以海闊天空,唔似得我哋做人咁要一生勞碌。」他與大部份人一樣,大半生營營役役獻給工作,直至年紀大,不得不退下來,才結束自己創立的漂染廠,退休後為了找生活寄託,於是跟人觀鳥,看見天際翱翔的雀鳥,給他很大啟發:「發現人生重有好多值得欣賞嘅事物。」

學習觀鳥永不言倦

以前日夜埋首工作,雖作息有時,但每日只懂跟壓力搏鬥,季伯根本不知樂趣為何物:「自從學觀鳥之後,誇張啲講,我重拾番人生意義,至少知道何謂『樂趣』,為咗認識更多雀鳥,我買參考書鑽研,又學上網找資料。」樂趣,一發不可收拾,還愈遇困難愈覺樂趣:「人年紀大,記性會差,最初學認雀仔,將雀鳥名硬記入腦,好吃力,不過我夠熱誠同投入,一次記唔到就再記,記到第十次就一定記得到,當中培養到毅力同埋永不言倦嘅精神。」現在的他退而不休,視帶隊觀鳥為往後的工作,他能夠保持活力,全因寓工作於娛樂。

無心插柳助己助人

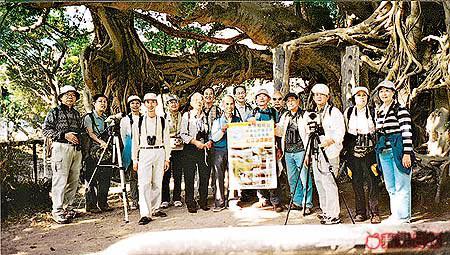

做領隊有古講,話說他某年參加老人中心的觀鳥活動,一玩上癮:「退休無嘢做,開始跟人觀鳥,識咗班上年紀嘅志同道合人士,加上我又做開義工,於是就決定搞一個由長者帶領的觀鳥會,我同『香港觀鳥會』熟絡,透過佢哋幫助,幫我哋向馬會屬下嘅『安老事務委員會』申請經費,最後成立咗『紅耳鵯俱樂部』。『紅耳鵯』係雀仔名,當時成班會員投票,最後決定唔要『白頭翁』同『小白鷺』,因為『紅耳鵯』個樣最趣致可愛。」

「俱樂部最初帶老人觀鳥為主,特別關注缺乏關心嘅單身老人,帶佢哋接觸外界,令佢哋唔會咁寂寞同睇唔開,減少自殺機會,最近重開始服務埋智障人士㖭。」現在的俱樂部會員人數,已由最初的50多人擴大至120多人,他們全部在長者觀鳥活動中認識,然後分批接受觀鳥訓練,再去做領隊,而季伯就是第一屆會長。

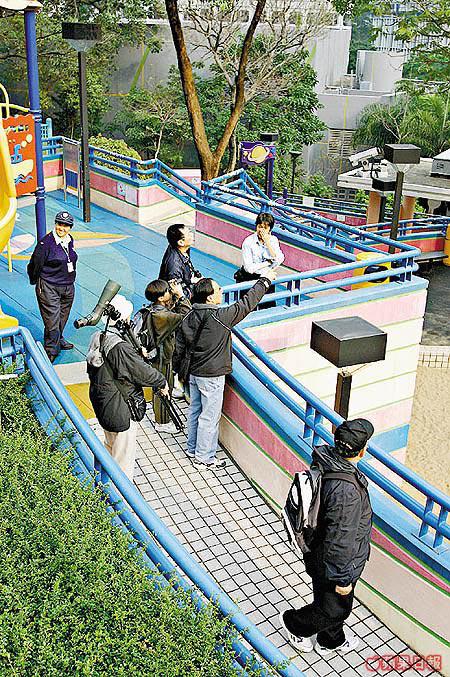

簡單裝備豐儉由人

季伯這麼喜歡欣賞雀鳥,在家會否養雀?答案是:「唔會!雀仔應該自由自在天上飛,困入籠只會令佢哋失去覓食本能,剝奪雀仔自由等於破壞大自然,我唔會咁做。」而原來要欣賞雀鳥,不一定要去郊區地方,市區都有很多品種出現,採訪當日兩小時,他們就記錄了19種不同的品種出現。至於觀鳥裝備,一個雙筒望遠鏡已足夠:「放大30倍就可以觀察活動中嘅雀仔,大陸貨好平,百零二百蚊已經買到。」初入門想觀鳥,甚或想認識陳季伯這可愛老人,好簡單,逢星期三早上八時至十時的香港公園,又或逢星期五早上七時三十分至九時三十分的九龍公園,你都可以找到「紅耳鵯俱樂部」會員的蹤影,而九龍公園的觀鳥團,更被旅遊發展局列入推介香港旅遊項目之一,看過之後你便會發現,你頭上的一片天相當熱烈,原來市區並不只有麻雀白鴿那麼簡單。

香港常見的鳥類

會員心聲

小檔案

陳季伯,人稱季伯,68歲,台灣人,1965年來港,65歲結束漂染廠生意過退休生活。閒來無事,培養出做義工與觀鳥興趣,2年前與志同道合的退休人士組織「紅耳鵯俱樂部」,當首屆會長,主要工作是做義工帶領小童、耆英甚至是殘疾人士,到米埔自然保護區或市區公園觀鳥。