石硤尾邨的獨居公公婆婆都愛說故事,一百個獨居老人就有一百個老故事。小記要譚婆婆說故事,譚婆婆一講就是她的青春20歲,路過周伯忍不住:「佢講到今晚都未住到入嚟(石硤尾公屋)呀!不如我講先啦!」走過路過的老人家邊聽邊加入戰圈,講起當年每天比同行多賺$1的威水史,瞓街吹風的淒酸史,跟老伴山頭追蛇的驚險回憶,就邊笑邊拍小記的膝。興奮時像個小孩般手舞足蹈,或者圍起來笑你未出世。沒落的石硤尾邨,只要你願意聽,那被遺忘的老香港生活點滴,比書中、電影中更有生命力。

記者:陳慧敏 攝影:黃子偉

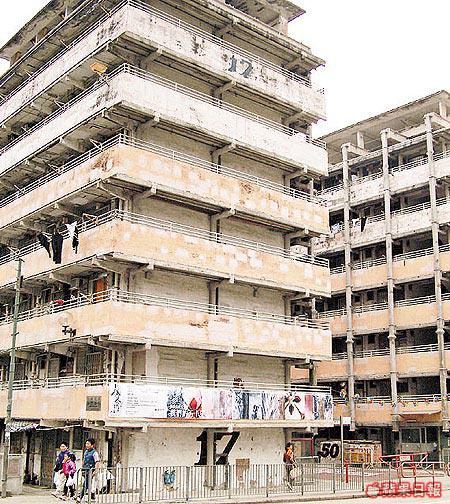

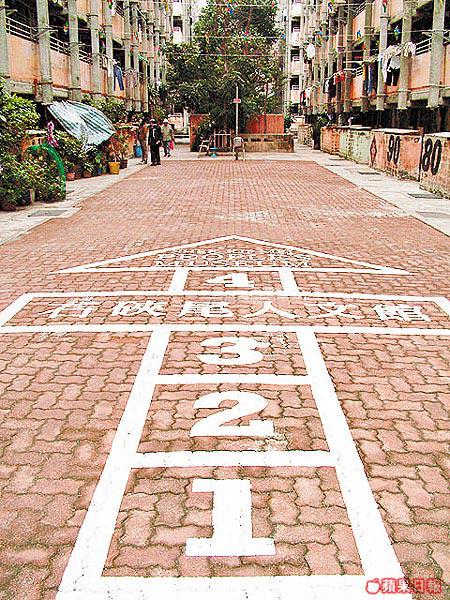

香港首批公共屋邨石硤尾邨正計劃於06年年頭清拆,現存1,200多戶(當中四成是老人家)搬到新建的石硤尾邨。鄰舍輔導會跟深水埗區議會,特意在石硤尾設立了一個「石硤尾人文館」,將石硤尾邨50年來的轉變,通過6個單位重現眼前。大部份「文物」、舊照片都由石硤尾老街坊借出,連嚮導都由街坊充當,隨便拎起件物件都能牽出充滿人情味的老故事。

哈哈笑婆婆 木屋區與蛇同眠

譚好婆婆今年97歲,由木屋區時代就住在石硤尾:「當時木屋仔後面,隔條山坑就種晒啲番薯,我同老公幫人做泥工,有次見到有條水管咁粗嘅蛇,我咪追上去打佢囉!夜晚我哋瞓地下㗎咋,唔打死佢佢咪過嚟咬死我哋囉!好淒涼㗎!」和平之後租木屋仔住,租金$35至$60一個月,為了省錢,他們8毫子一包麥皮吃足一個月。所以火災後可入住月租$14、120呎住3伙人的石硤尾公屋,就叫做「好好喇!」最記得當時日日要輪公廁、輪街喉:「已經好好囉!未起公屋又未有井之前,我哋要走幾里路托水返來!二百幾斤水走一轉,收$3,我已經比其他人賺多$1,好淒涼㗎!哈哈哈!」

留守至最後一刻

舊屋邨沒有升降機,譚婆婆每日仍要上落樓梯,雖然新屋邨設施大大改善,卻說:「唔想住得太高,有𨋢都唔想。」而且千多元的租金,也成為交開$400租金的老人家的負擔。大家又捨不得每天到鄰里家打麻雀,或者坐在家門口打牙骱的生活,打算留守到最後才搬走。

西裝筆挺周伯伯

大部份後生仔已搬離屋邨,剩下的都是一班老街坊,65歲着到西裝筆挺、趕住過鄰座屋邨會雀友的周玉堂,67年跟太太住在22座,後來22座改建,又搬來18座,環境依舊迫夾。周伯伯:「90呎屋住9個人㗎啦!啲地矜貴過𠵱家呀!𠵱家17、18座啲街坊,我全部都熟晒咯!」

外籍人士受感動

訪問當天遇着MrsLizRobinson來訪,周太拚命用國語講解,MrsRobinson聽不明白,但仍感受到周太的熱情,感動得很。

LizRobinson:「想像到當時的生活環境一定好嘈、好惡劣,直到今日只剩一個人居住,每一個部份都好有趣,我覺得大家應該要知道這個歷史。」

石硤尾公屋誕生時

1953年石硤尾木屋區大火,5萬2千人一夜間無家可歸。54年,港英政府於災區,興建了8幢樓高7層的H型大廈安置居民。大廈內沒有電梯,公用浴室及洗手間多半設於走廊盡頭,擠迫的房屋,飯廳書房工作間合而為一的多功能木板床是為首代公共屋邨的典範。

縮骨功50-60年代

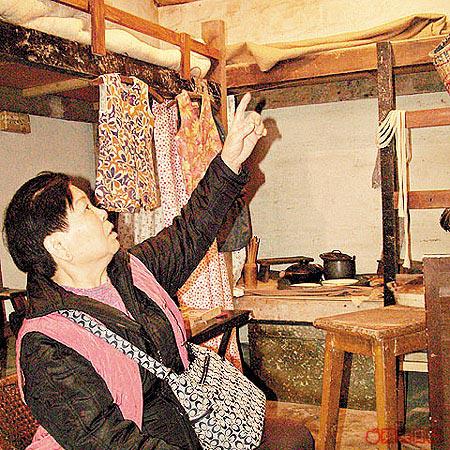

導遊潘婆婆,帶我們走進50年代公屋,懷疑當代人曉縮骨功。120呎房仔最少住3戶18口居民。眼見房裏只得三張兩呎半寬碌架床,天花板還加建了張吊床,門後還收了幾個3呎高大水桶,預備當時制水之用。爐頭前牆上掛了個已用到凹凹凸凸的臉盆:「呢,我哋嗰陣用面盆煮飯㗎咋!買個煲好貴呀!」數盡只能安置14個居民,還有4個收去邊?周婆婆好醒的指出門外:「重有條走廊嘛!啲人放工就會攞塊木板、竹蓆,或者開張帆布床出走廊霸位瞓,啲細路仔又瞓逼啲,咁咪得囉!」居民家當不多,一人一個大木箱收在床底或床尾:「我哋嗰陣啲衫掛滿晒喺幅牆度㗎!邊有𠵱家你睇到咁整齊呀!」

穿膠花70年代

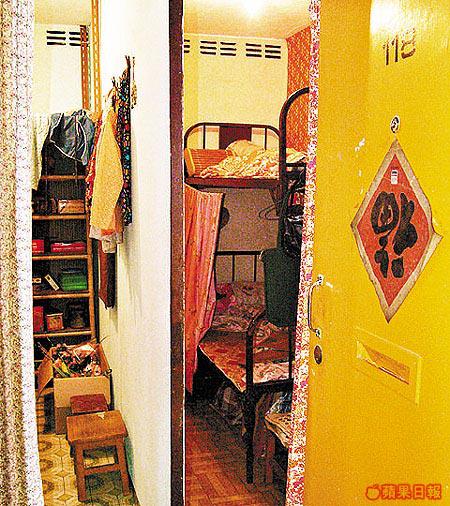

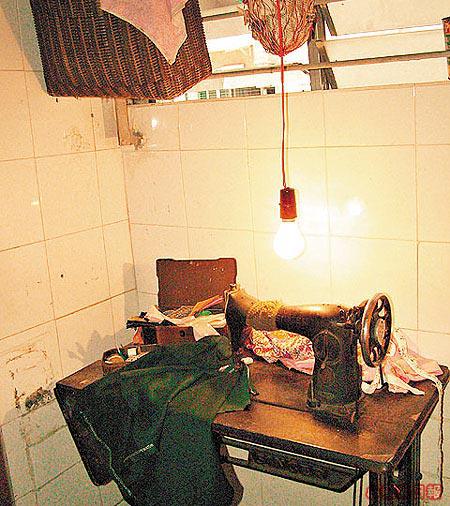

粵語長片取景年代,70年代房屋政策得到改善,120呎的小房間用薄木板分成兩戶,一邊住一家三口,另一邊可能住上一家八口,但空間已經比之前闊落好多,周婆婆:「當時都冇話嘈唔嘈囉!個個都係咁打開門嚟住,一家人咁都好開心㗎!」家庭工業活躍,好多家庭都會取膠花、穿珠仔、縫布碎等工作回家幫補家計,家裏擁有一部衣車威過今日有架寶馬,居民也愛用膠花粉飾家居。

煲電視80年代

80年代,依舊是120呎的小單位,但已經是一家一戶,每人分配面積由以往2.2平方米提升至5.5平方米,加上工業發達,居民消費能力提高,電視、收音機、雪櫃都可以買到了。櫃子上還可以有音樂卡帶,加上正值日本卡通黃金期,高達、叮噹等塑膠玩具成為小朋友恩物。每戶更增設洗手間,簡直是天大佳音!

還原開始步90年代

所謂還原開始步,因為取消了公屋世襲制,賺到錢的新一代,不是搬到新屋苑,就是買樓去了,家庭關係變得薄弱。留下捨不得街坊鄰里的獨居長者,變成老人邨。房間依舊是120呎,但老人家沒能力改善居住環境,愛用餅罐、膠袋存放發黃但珍貴的舊相片及明信片,居所與環境,反而比80年代殘舊多了。

公屋樓宇設計不斷轉變

石硤尾人民館——我們的五十年

日期:即日起至3月31日每個星期六(4月至8月份只開放給預約團體)

時間:1:00pm-6:00pm

地址:九龍石硤尾街石硤尾邨17及18座地下

查詢:23295222

50年公屋形態大不同

50年來公屋形態不斷變遷,還記得十多年前大家都搶住住實用性強的Y型屋邨,今日更有長者住屋大廈,給獨居長者居住。