一個月前的今天,一場大海嘯造成南亞逾二十三萬四千人死亡。一個月,對於痛失摯愛、家園的災民來說,直是度日如年。但是一個月,對於空前的救災行動只是開始。身在印尼的本港「無國界醫生」謝梓華形容,現時傾盡全球人力物力所能做到的,只是讓災民「不會餓死」。更令人憂慮的是重建。百多萬災民無家可歸、無工可做,有的只是無窮無盡的時間思念逝去的親人和哀嘆自身的不幸。眼前仍是一條漫漫長路。

今天比起災難初期,現在多個受災國家的生活,無疑已正常得多。至少在斯里蘭卡首都科倫坡,一些小情侶開始手拖手返回海灘的拍拖勝地。在東部著名亞勒國家公園,感應到海嘯來臨而逃走的大象、鹿兒和猴子都回來了,本地人、外地遊人亦跟着回來。繼泰國和斯里蘭卡後,印尼逾十六萬人死亡的重災區亞齊省的學校,今天亦會開始復課,孩童臉上再次展露漫爛的笑容。

生活逐漸復元,但在亞齊省會班達亞齊,掘屍工作仍然持續,包裹着的屍體仍然不時在街上出現,估計仍需一個多月才可完成清理全部屍體。在泰國認屍工作亦僅進行了三分二,五千多具屍體中近一千八百具仍然身份不明。各國仍然下落不明的人仍成千上萬,有親屬不見屍不死心,繼續張貼告示、賣廣告尋人,更少不了求神問卜。

今次大海嘯激發了全球史無前例的賑災行動。逾六十國承諾捐出四十億美元(約三百一十億港元),多個救援組織籌款創新高。單是透過紅十字會送到災區的善款達十億零四千萬港元,前往災區協助救援的義工和專家近萬人。

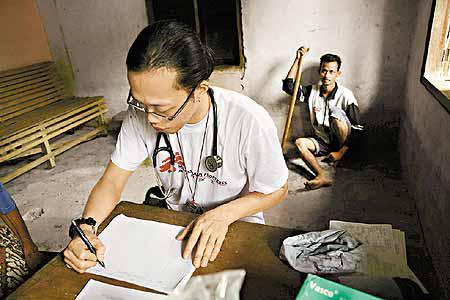

本港醫生謝梓華月初去到印尼,到過多個偏遠地區治病,面對災民的生與死。他說,現在在各個救援組織努力下,災民在收容中心的生活,仍然只能用「不會餓死」來形容,他們除了有點吃的裹腹,個人清潔和煮食用具等生活必需品依然匱乏,基本衞生環境很差。

他以自己現時身處的實格里地區為例說,當地醫療設施和醫護人員質素不算高,加上好的藥物不足,「有時病人傷到整塊肉不見了,亦只能為他洗傷口」。近天又有兩名小孩失救死去,他只能無奈說:「救得多少是多少。」

他指出,一個月時間實在太短,做到的事情不多,很多物資仍未真正派到災民手上,並相信在一些更偏遠、真的無法前往的地方,可能有災民完全得不到救助。他估計要情況真的能夠安頓下來,基本衞生環境改善,大概要等到第三個月。

過了一個月,大災難造成的情緒問題亦逐漸浮現。在印度南部納格伯蒂訥姆,路旁放着獻給摰親的祭品。還不過早上十一時,數十名漁民已聚集在酒吧,要用酒精麻醉自己。在海嘯中失去一對子女和兄嫂的雷蒂納夫說:「喝酒讓我忘記。」

死者已矣,生者傷痛,前路茫茫更才是最可怕。斯里蘭卡婦人賈亞塞達一家逃過大難,但家園幾被夷為平地,望着家園的頹垣,她念念有詞:「我們甚麼都沒有了,人是生是死已沒關係。」

在亞齊省一個收容中心,三十四歲建築工人尤斯瓦迪說:「我們有很多時間發呆去想失去了甚麼,但只會愈想愈傷心。我們需要工作,不能沉醉於懷緬親人。」

在死了三分一居民的印尼米拉務,街上仍是漁船殘骸,稻田被海水浸壞了,商店只剩下瓦礫。幸存者眼前是更多不幸──失業。印度布萊爾港的漁民算是比較好運。海嘯後大片海岸地區水浸,他們站在馬路上也勉強可以捕漁。

香港紅十字會賑災委員高永文現正身在斯里蘭卡協助評估災情,草擬重建計劃。他說,對於災民來說長遠生計問題十分重要。好像很多漁民,漁船和漁網等謀生工具在海嘯中全毀,現在根本無法出海,如果為了避免再遭受類似海嘯而把他們遷到內陸更會無以維生。一些學校現時仍被改作臨時收容中心,亦令學生無法上課。

同時很多災民都不想留在傷心地,有在收容中心的災民有了吃的喝的,竟然說在這裏生活好。但其實家鄉的重建往往就要依靠他們。在亞齊省,聯合國特別推出就業計劃,聘請年輕人清理災區的積泥,讓他們有工作便不會離開,未來留在故鄉協助重建。

也有災民在混亂中自力更生。在班達亞濟,一些失去家園、學校的年輕人,現在靠在災場瓦礫中撿鋁片殘骸賣給回收商再造維生。雖然撿足一天也賺不到四十港元,但他們希望有機會可儲起來以後交學費。

本報記者/美聯社/路透社/法新社