香港不少古舊建築和街道,往往由於商業因素難逃拆卸重建的命運,現在即使連香港歷史最悠久的中區警署古迹群,也面臨重新發展的危機。出於專業性自覺、出於捍衞文化藝術的決心,許日銓在過去大半年,為捍衞中區警署費盡心神,既希望古迹群一件都不少,也期盼喚起大眾對保護古迹文物的關注。

記者:尹珊珊

攝影:陳智良

小檔案

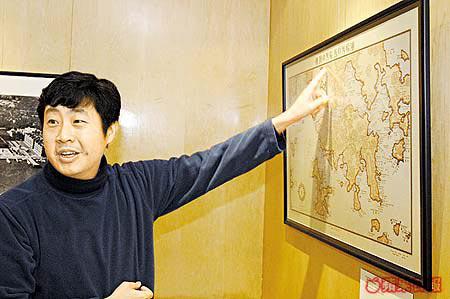

許日銓,1986年美國俄勒岡大學建築系畢業,在美國、加拿大當了10年建築師,1998年回港,曾在港大修讀博物館學校外課程,以及文物保育建築碩士,現任職香港大學美術博物館館長(教育)。

專業身份衍生使命感

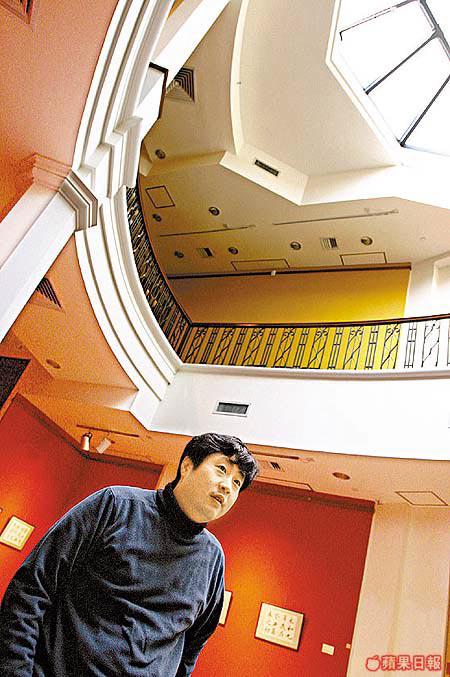

訪問前着實有點怕,怕許日銓是衣冠楚楚、挺直腰板、一張口便大談學術理論的老學究;見真人,他比想像中年輕,穿得很隨意,貴為專業建築師,在演藝學院任教香港建築,兼冠上香港大學美術博物館館長(教育)的銜頭,人卻隨和得很,攝影師要求他坐在博物館的木板地上拍照,他欣然照做,還指手劃腳跟我們介紹博物館內部的建築風格,沒半點架子。

回顧去年,政府意欲引入私營機構參與,把中區警署建築群發展成文物旅遊景點,並計劃年內公開招標,當時何東後人聯同五大家族,向政府提交中區警署五億發展基金計劃,建議把該地發展成視覺及藝術中心,許日銓正是該計劃發起人之一。他出鏡頻頻,不為出風頭,也不為任何利益,只為向公眾講解保護古迹重要性。「香港屬博物館界別人士有的是專業水準,所謂專業,就是無時無刻都有社會責任,緊守社會崗位,為大眾提供專業理念,是專業人士在社會事務上應承擔的角色。」

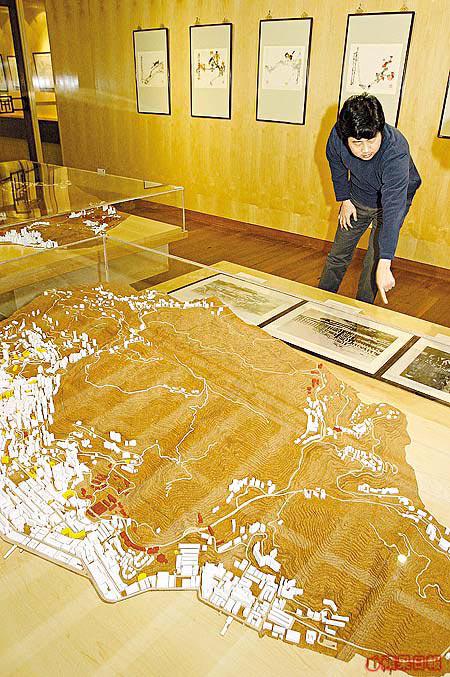

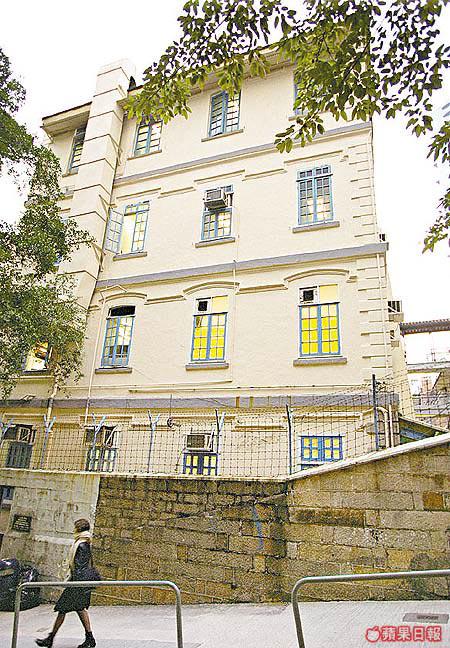

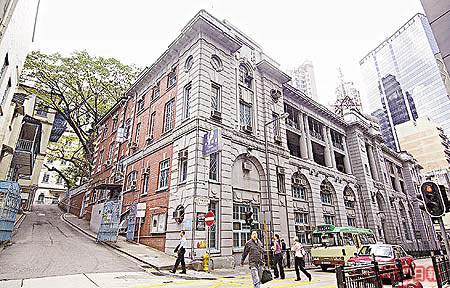

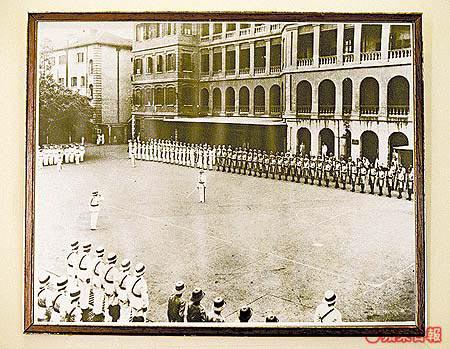

百年古迹體現文化

由中區警署、前中央裁判司署及域多利監獄是香港歷史最悠久的古迹群,1995年,古物古蹟辦事處便將之列為一級文物古迹。建築物既是生活必需品,也是藝術範疇一部份,其最有價值的地方,在展示中西區的歷史及香港文化的發展經過。「透過這些建築,可以看到不同時期的人的想法,試問香港有哪座建築物,能維持同一用途過百年?何況只有曾經犯過事和在內上班的人才入過『大館』(中區警署別稱)和域多利監獄?普通人根本無機會參觀,所以就更值得保留,一件也不能少。」

他認真說:「維多利亞至愛德華時代的某些建築物,昔日在英國學術界是笑柄,不受尊重,現在回看覺得很可愛,最難得是在香港這個小地方也可看到這類建築。這正正是工業革命後香港這類城市發展成國際大都會的根源,對香港人來說非常重要,一拆掉就等同消失,沒彎轉,將來我們的子孫也只能透過相片認識。」

棄銅臭重人情味

十多年外國生活,不減他對香港古迹的興趣,「每座建築物都有自己的故事,從建築物身上可追溯到當年的生活方式、科技、想法、生活習慣等,這個就正是藝術囉!」政府以經濟回報作為發展計劃的首要考慮條件,他偏重的卻是人性化一面。「舊建築代表到一個地方能夠發展到文化層次,記得小時與爸爸同行皇后大道中,他跟我說:『這裏是填海得來的。』我可從說話中了解爸爸,了解他的想法,這樣已經是種藝術上的溝通。」在他眼中,文化藝術源於生活,文化層次是累積回來的,「如果整條街拆掉了,爸爸跟我講的故事,感受便不會那麼深了。」

古迹群重新發展在即,惋惜的大有人在,但鮮有人肯花時間精神來捍衞這香港市民的共同財產。「目前最重要是加強大家保護古迹的觀念,如果大家都有認知,自然會關注整件事情。」為此,博物館不時舉行講座、展覽甚至出版書籍,「我認同橋唔怕舊最緊要受,既然說故事的形式有用,我們便盡量讓人覺得過癮、好玩,喚起他們對保護古迹文物的關注。」

信奉體育精神志在參與

據說,藝術家莫不有股怪脾氣,但跟許日銓兩次交談,我只感到他的赤子之心和樂觀積極的性格,攝影師悄悄跟我說:「我第一次見有被訪者會在工作場所咁開心。」他還跟我分享了很多大大小小的故事,「我覺得『存在』本身已經是好正的,亦很慶幸自己能夠在這個時代住在香港,我好想把自己的感覺與人分享,就好像看到一齣好戲想說給人知一樣,多了人開心,好過癮。」雖然刻下招標計劃暫緩,事件未有定案,他直言從沒氣餒,皆因出發點並非一定要政府聽從他們的建議,只是希望保留有價值的建築物,「我相信體育精神,一參與就盡量發揮,做多少就做多少,如果整件事只有萬分之一的人成功,即代表至少有九千九百九十九個失敗的人嘗試做過,自己能夠成為其中一個覺得好開心,不論將來結果如何,但提供了多個版本讓政府參考,對事情或多或少都有幫助。」