客家人有句說話叫「冬大過年」,即是冬至比新年還要隆重,因為傳統客家人以務農為主,這天一年農事已畢,大夥兒殺雞祭祖敬神,吃豬肉、牛肉,一家團圓,慶祝全年耕種豐收。客家菜特色是肥、鹹、熟、香,冬至菜當然不例外,今天介紹有客家傳統名菜客家釀豆腐,原煲上桌,汁還是滾燙燙,豆腐塊玲瓏剔透;另一味笋乾栗子燜腩肉,都是未吃已是一室汁香味濃。

記者:李湘虹 攝影:陳陶鈞

示範:荃灣讀者李先生

客家菜下油重,口味偏鹹,主要因為以前客家人住在山區,勞動多體力消耗大,吃得肥膩一點可以飽肚。加上糧食不夠經常只吃稀飯粥水,送粥的都是鹹菜。客家人李先生稱,以前鄉下生活艱苦,只有過節才可吃上一鍋豆腐煲,他最記得那天是全家最歡天喜地的日子。後來環境好了點,他們會做定一大鍋,有客人來再煲一煲又可食得。

客家釀豆腐源於包餃子

不過據說客家釀豆腐的前身其實是餃子。話說客家人多年一路遷徙至嶺南,找不到小麥包餃子,便變了用黃豆做豆腐去了。豆腐也有多種做法,例如豆腐花、豆腐煲、豆腐丸、炸豆腐皮、豆腐乳等等。而客家豆腐煲的豆腐須先煎過,不但味道更香,而且因為豆腐屬涼性食物,煎過可減低涼性。另外,因為客家山區遍山是笋,故很多菜式用上笋乾。但因為笋乾本身有種難聞氣味,所以李生說他通常會一次過把大量笋乾出水,放冰箱可存半年。而醬汁方面李生說單用南乳太鹹太濃,他會加柱侯醬中和一下更增加香味。

客家釀豆腐

用咩料:

豆腐 4磚

豬肉(脢頭) 4両

鹹魚 半両

冬菇 3粒

葱頭 1粒

大蒜 1條

薑片 3片

芹菜 1條

芫荽 1條

紹興酒 1湯匙

雞湯 2碗

豆粉芡 1湯匙

豉油 適量

鹽 少許

豆腐

性涼味甘,能清熱除煩,益氣養胃、生津潤燥等。因為源自黃豆,含豐富的蛋白質、植物脂肪和碳水化合物,低熱量又容易消化,加上含不飽和脂肪酸,老年人、肥胖者與消化功能較弱者都適宜。

豬肉

要用脢頭,貪其腍兼滑。加薑汁更香。但燜豬肉則用五花腩。

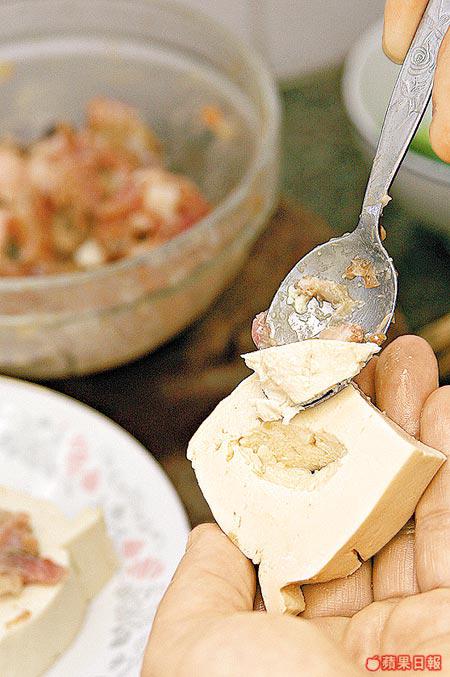

鹹魚、冬菇切粒,豬肉剁碎加少許豆粉、豉油撈勻。一磚豆腐𠝹開六塊,用匙羹掘出中央少許豆腐成小洞,釀入撈勻的豬肉餡。

小貼士:

1.隔夜雪凍豆腐,可令釀和煎的時候不會易爛。

2.豬肉剁碎後加入少許薑汁,可令肉更香。

3.煎豆腐時間不可過長,否則豆腐會嚡口。

笋乾栗子燜腩肉

用咩料:

栗子 半磅

五花腩肉 12両

笋乾 4両

南乳 1磚

柱侯醬 1湯匙

薑片 5片

葱頭 2粒

蒜頭 3粒

紹興酒 1湯匙

鹽 1茶匙

豆粉芡 1湯匙

豉油 半湯匙

笋乾

其實是曬乾了的竹笋。竹笋性味甘寒,具有滋陰補血、利尿、助消化等功能,並且含豐富的蛋白質、礦物質和多種氨基酸,加上低脂、低糖、高纖維,是健康的降脂食物。而曬乾後能利於保存。

小貼士:

笋乾愈老、栗子愈大出水的時間需愈長。