觀眾只着眼運動員風光成績,卻看不到幕後功臣背後的努力。羽毛球教練陳智輝不僅是球壇猛將官惠慈、陳仁傑、伍家信的啟蒙老師,現任香港體育學院羽毛球總教練陳智才,也是由這位胞兄調教出來的。論名氣,默默耕耘的他比不上一班走在前鋒的學生,但愛徒每創佳績,他比任何人更開心:「培養一個人才不容易,有好成績就已經有莫大的滿足感。」

記者:尹珊珊 攝影:陳智良、蔡鴻雯

小檔案

陳智輝,47歲,印尼華僑,1967年移居福建就讀羽毛球業餘體育學校,16歲開始擔任羽毛球教練,1977年加入港隊,82年亞運香港代表,今年4月開始轉做全職私人教練,至今門生逾百人。

半熟少年展教練生涯

採訪陳智輝,他精神抖擻地介紹:「這個是我學生劉志賢,學界精英來的,很有潛質。」簡單招呼過後,他隨即落場教波,跟學生球來球往,打得起勁,「這球有少少失準,再來。」「Good,好好,練多幾次會更好。」教學方法似哄小朋友,打得好,他毫不吝嗇連聲讚賞,打得差會罵,會仔細分析原因。

他8歲開始接受印尼市隊球會訓練,1967年印尼排華,舉家移居中國福建:「回中國後,我跟胞弟陳智才在羽毛球業餘體育學校就讀,過半日上課、半日練球的生活。」由於學校缺乏教練,他16歲已被挑選到省隊教練班受訓,受訓結束回學校任教,學生年紀比他小不了多少;1976年,他隨家人來港生活,有感年紀日大,且要兼顧生活,故往後8年當全職工廠工人,只閒時指導別人打球,每星期只抽一天參加港隊練習,82年代表香港參加亞運,2年後正式重執教鞭:「當時體院的羽毛球總教練盧梁碧聯女士一直欣賞我的教法,游說我當全職教練。」

培育精英為己任

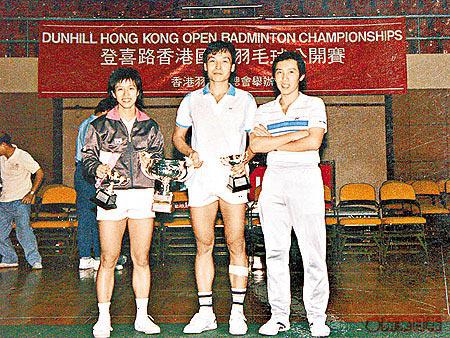

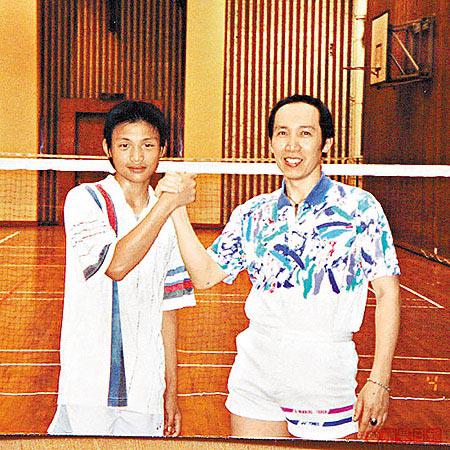

在體院擔任羽毛球教練10年間,他培育過百人才,胞弟陳智才也是弟子之一,80年代曾夥拍陳念慈獲國際羽毛球公開賽亞軍及1990年英聯邦運動會混雙金牌,現已當上體院羽毛球總教練,即使他今年4月已轉任私人教練,官惠慈、陳仁傑、伍家信等新舊港隊猛將還會專誠找他指導:「很開心,不收錢也沒有所謂。」

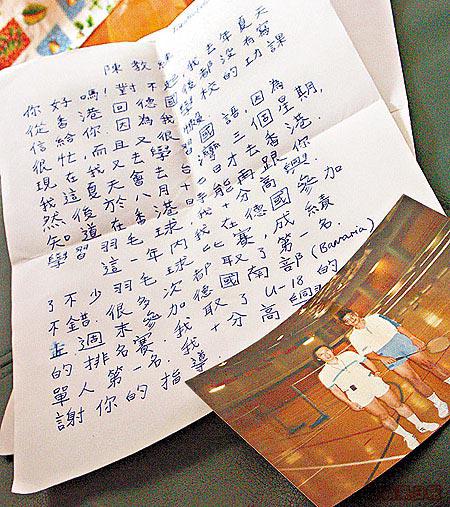

現時他主要教港隊成員、青年軍、玩票性質的專業人士和小朋友:「最誇張一次,有個家長求我收他兩歲半的兒子為徒,我見他仍穿着屎片,當然不肯。還有個中德混血兒,每年暑假也會回港找我教波,之後他回德國比賽贏了,又寫信給我報喜,沒親身看他比賽也很開心。」在他來說,每培養一個人才就是一張漂亮的成績單:「培育一個學生不容易,有好成績就感到滿足和喜悅。」問他三十年教練生涯可會悶?他瞪大雙眼道:「打羽毛球好玩又有挑戰性,可以訓練速度、鬥智、靈活性、耐力、體能、戰術心理,只會愈來愈過癮。」

最討厭學生被看扁

他溫文有禮,最自豪發掘了球壇猛將官惠慈:「阿慈9歲已跟我打波,那時我見她打得有心機、有球感又夠投入,早覺得她是難得人才,記得《星島》有個記者訪問我,我還跟他說她是未來冠軍人馬,結果她不負我所望,憑自己的努力打出成績;還有,我最討厭人瞧不起我的學生,弟弟陳智才當年被召入福建省隊受訓,某教練認為他身材不高,不適合打當年流行的『殺上網』打法,讓他落選。」陳教練對此非常氣憤,認為弟弟有潛質,不應只局限一種打法,於是激勵弟弟配合他的特訓:「我向他說若不想給人瞧不起,便要跟我強勢訓練,針對自己的弱點改善打法。」結果如何,陳智才今日成就有目共睹。

談到學生,他滔滔不絕:「陳仁傑15歲在體院就讀,有人批評他身材矮技術麻麻,一定做不成港隊,我即時向他說:『照我的訓練計劃做,保證你可以入港隊兼打出國際水準,你肯不肯?』不出一年,阿傑在日本比賽的選拔賽上擊敗一眾對手,他是我學生,我就不想他被人看不起。」

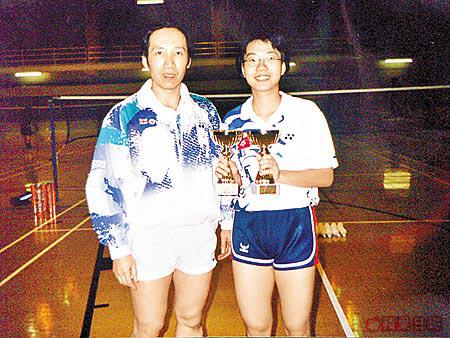

愛女接班指日可待

陳教練一子一女同愛羽毛球,兒子忙於學業打球只屬玩票性質,年僅14歲的女兒陳虹蓉,年紀輕輕已立志成為運動員,現每星期練足六日,毅力十足,她說:「每日放學都要到體院練波,有同學仔叫我逛街看戲,我也沒興趣。」她學業成績比同年齡的球員好,兩面兼顧,果真嚴師出高徒。

他每年都會帶學生回印尼跟當地球員切磋,順道搜集資料學習最新球技:「做教練要面皮厚,不能高高在上,要向其他教練請教,別人一個動作要研究一年半載,自己務求用幾分鐘就可學到,我沒想過退休,只要仍有一個學生需要我,我都會一直教。」