你能放棄高薪厚職,歸隱田園嗎?嬌滴滴的小樹可以。且看她撰寫的文章一段:「日子一日一日的過,營營役役地為工作為生活,不知為何!內心那股澎湃浩瀚的心一直怒吼,為要撫平煩憂的心,一直追尋生活的真善美。回歸自然,原來是這麼簡單、自然、舒服!」其實活得自在,做自己認為有意義的事,比物質回報更令人容易快樂。

記者:尹珊珊

攝影:陳智良

小檔案

黎蕊嫦(Echo),自然界朋友暱稱為小樹,自小在八鄉長大,修畢城大社會工作文憑課程,曾當過體操教練、10年社工,現有年半耕種經驗。

小樹這農田新丁入行短短年半,每朝八時至十二時下田,在八千呎祖田上種瓜種菜也種花,種類奇多但產量極少,勉強只夠自己吃:「初萌耕種念頭,只為與土地培養感情,要我當全職農夫,做不到也不想做。」已荒廢二十多年的祖田,現成小樹的練習場。「鬆泥、播種、落苗、淋水尚可應付,最麻煩是引水道堵塞無山水,惟有到附近水渠取水,但既辛苦又怕有污染,幸好政府安裝水喉,自己再花數千元整理水管,才算解決了水源問題。」灌溉問題解決了,又到蟲禍出現。「初不懂『間種』,發覺有害蟲也不懂得處理,惟有不理!」

自覺欠缺經驗,她遂參加一個農業組織合辦的有機耕種課程,實行先體驗後學習:「有機耕種不止不用農藥、化肥,還要保護、維持及提高大自然生態。」走訪農地,見白菜、菠菜、番茄、蘿蔔、劍蘭頭等蔬果茁壯成長,以一個初哥來說頗有成績。「也有農民朋友提議我交菜到合作社賣,但我不想這樣困身,始終現在耕種不是為錢,種到幾多自己就吃幾多,多出的就大派街坊,超開心!」

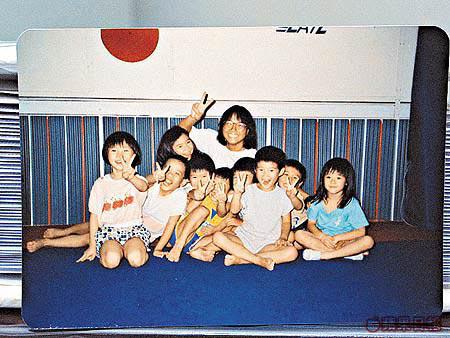

小樹是八鄉上村原居民,有鄉下人獨有的熱情爽直,讀的是鄉村小學,純樸但人情味濃:「我與老師和同學關係很好,記得小二時曾一度沒興趣讀書,幸遇恩師何兆光先生,對他的活動教學很受落,成績一下子突飛猛進,後來讀社工,才知道他是我的『Significantperson』(重要人物)。」好成績讓小樹得以升讀Band1中學,但主流學校的傳統教育制度令她開始體會讀書壓力。「青春期胡思亂想,質疑為何要辛苦讀書,後來受作家三毛一句說話影響:『真正的生活是好好活過。』感受很深,很嚮往自由自在的生活。」

大學畢業後,小樹在志願機構擔任社工10年,輾轉開始與綠色工作種下機緣:「有年調往『綠色青年中心』,受當時中心主任啟發,覺得綠色思想與自己人生方向脗合。」綠色思想是種生活態度,從大自然體會和諧平靜,套用人際關係,人與人應無分彼此,無高低之分。

小樹也試過內心掙扎:「2000年,因為一筆過撥款政策,社工工作一下子繁重起來,幫人好比種樹,但每日要種二三百棵,這已經不是栽種,而是大量生產,沒有當初做社工的意義,也不是真正幫到人。」翌年,她往台灣「鹽寮淨土」體驗簡樸生活,平靜思索,發現回歸自然才能重拾自我。「在九份認識一位從事文化工作的新朋友,閒談間他提到:『生活就是工作,工作就是生活』、『是你的使命感讓你這樣辛苦。』令我茅塞頓開。」她明白幫人、讓人快樂是使命。

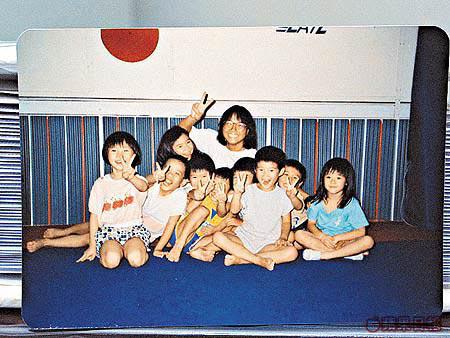

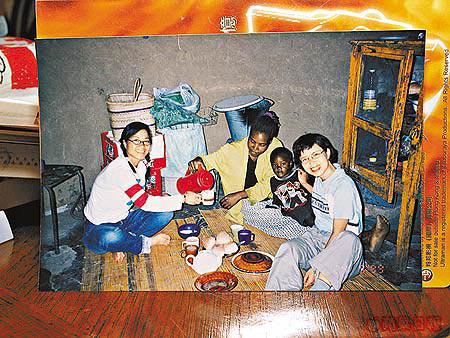

2002年,她脫離10年社工行列,雲遊四海,重新思索人生方向,在雲南、西藏等地遊歷歸來,忽萌耕種念頭,翌年開墾祖田當農田新丁,開始成立「綠心田」,透過活動推廣綠色生活。

據說,從前當社工福利好人工高,小樹笑着承認,若非有極大決心也難捨棄這份高薪厚職:「現在收入主要來自導師費或教授課程的車馬費,不及從前多,但兩者不能相提並論,況且我現在也不窮,只不過價值觀與以前不同而已。」說起務農初期,不僅是朋友,甚至連自己的媽媽也投反對票:「媽媽起初以為我玩玩吓,問我為何貿貿然放棄一份好工去耕田,後來知我是認真堅持才開始改觀。現在有時我窩在家,她反而催我落田!」每早,小樹都會陪媽媽晨運,彼此見面多了,感情較從前當社工時增進不少,母女情,是農作物以外的一大收穫。