呂漢光

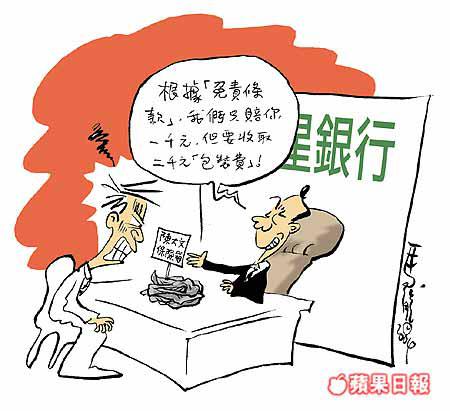

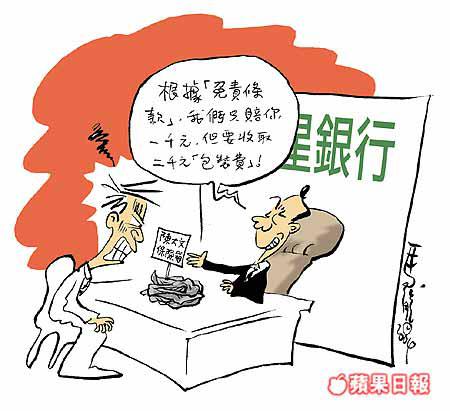

上星期發生的銀行保險箱離奇被毀事件,使譽為亞洲金融中心的香港,成為國際笑話;隨後報章揭發該銀行的免責條款,定明在任何情況下,銀行均毋須對保管箱內所存放物品,遭到任何損失或損害而負上責任。事實上,香港許多銀行均在保險箱租約中列明,最高賠償金額僅為一千元。明顯地,賠償金額上限與放在保險箱內的財物價值極不相稱,銀行加入這種不合理的免責條款,目的是為了推卸責任。

銀行的保險庫是守衞森嚴、保安設施最嚴格的地方;而一個小型的保險箱每年租金動輒要千多元,租戶進出保險庫還要經過多重手續,打開保險箱要同時使用租戶及銀行的鑰匙,若不是為了存放貴重財物或富有紀念價值的物品,客戶為甚麼會租用銀行的保險箱?銀行為了保障保險箱財物的安全,花了大量金錢聘用護衞員,及安裝嚴密保安設施,為甚麼銀行還會害怕定立較為合理的免責條款?銀行對客戶的服務承諾,潛在價值真的只有一千元?否則為甚麼最高賠償金額僅為一千元?

筆者認為銀行的不合理免責條款,有可能牴觸最少兩條香港法例。一九八九年制訂的香港法例第七十一章《管制免責條款條例》規定,在若干情況下,免責條款必須符合合理準則才可執行;因此,若法庭認同是銀行疏忽而造成客戶損失,保險箱租約中列明的免責條款限制,會被視為無效,賠償金額亦不設上限。

另外,一九九四年制訂的香港法例第四五八章《不合情理合約條例》列明,任何法院認為訂立消費者合約時即屬「不合情理」的條款,法院有權拒絕執行該合約、或部份合約、甚至修改合約,以免產生任何不合情理的結果,而其涵蓋範圍不僅是免責條款,還涉及消費者合約的各方面。按推論,銀行不能藉租約中定明的免責條款,設定不合理的賠償金額上限。

筆者深信,銀行在訂立所有合約條款時,皆會聽取法律意見,但銀行提供保險箱服務由來已久,而上述兩條法例分別在一九八九年及一九九四年制訂,租約中的免責條款可能沒有因應新法例的定立,而作出修定;原來的租約條款,揭示了對客戶的保障嚴重不足,不但是不合理及不合時宜,更損害了香港金融中心的形象。

如果銀行方面堅持按租約條款不作賠償,在法例上亦站不住腳。筆者在此特別提醒受害客戶,與銀行打官司是一項極為「奢侈」的活動,財雄勢大的銀行,大可聘請資深大律師與客戶周旋,就算客戶打贏官司,所獲得的賠償亦未必足以支付訴訟費。從過往經驗中可見,小市民與大財團打官司,有許多打贏官司但賠上身家的個案。當然,這次銀行保險箱被毀事件,銀行方面有明顯而不可推卸的責任,銀行是極不願意鬧上法庭,否則商譽盡失。因此,以協商來解決問題,對雙方均有利,但銀行應為受影響客戶提供終生免年費的保險箱,以表誠意。

銀行保險箱租約中的免責條款,只是冰山一角。本港許多大機構經常在合約中,加入一些不合理的限制或免責條款,如在屋苑管理費中包括寬頻上網費用,小市民是無可奈何地接受。明顯地,消費者權益沒有得到合理保障。若不是消費者委員會經多年努力,保障消費者權益的法例如《不合情理合約條例》,亦不會訂立,但因為消費者委員會法定的權力有限,所能做的工作不多。香港作為國際大都會,特區政府有責任使消費者權益得到合理保障;作為監管機構,金融管理局亦要確保銀行的日常營運中,沒有損害客戶利益的活動或條款。

……………………………………………………

作者為香港嶺南大學市場及國際企業學系副教授