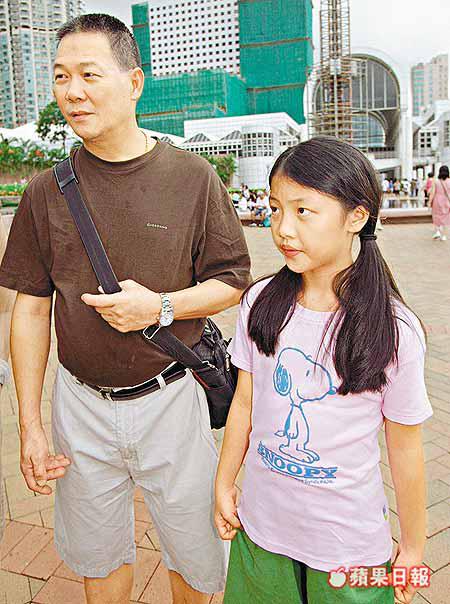

【本報訊】香港理工大學一項研究顯示,本港小學生普遍遲睡,超過八成在晚上十時後才上床,其中一半更超過十一時。負責研究的學者指出,由於生長激素是在晚上增加分泌,遲睡肯定影響小童日後的發育及健康;而較早睡的學童則成績及學習情緒均較佳。 記者:呂焯均

理大護理學院助理教授何淑貞博士於○二年時在大埔一間小學的一至六年級、每級選出一班學生進行問卷調查,了解小學生們的睡眠習慣和健康狀況。在受訪的一百二十六名學生中,普遍學童有遲睡習慣,其中近一成學童竟在半夜十二時至一時才上床。

何淑貞說,人的生長激素在入睡後二十至四十分鐘開始增加分泌,平均需要七十分鐘到達分泌的高峯,而高峯期維持三至三個半小時。有研究指出,晚上十一時入睡的人,較在十時便入睡者,生長激素在高峯期的分泌減少,換言之孩童遲睡會影響其成長。

受訪學童睡前還普遍有吃消夜的習慣,平時又愛喝可樂。約四成學童表示有吃消夜,消夜的食物最多是水果和麵。八成學童平日有喝可樂,另約六成有喝牛奶。何淑貞說,麵是較難消化的食物,會影響消化系統健康,部份學童又習慣遲起床,往往趕不及吃早餐,更令學童日間學習欠缺精力。

雖然孩童的生活理應無憂無慮,睡得好、吃得多,但調查顯示有一成一受訪學童表示睡得不好,這批學童中只有一成半表示在起床後感到很精神,約五成在課堂上有打瞌睡。

相反,表示睡得好的學童中,逾四成表示睡醒後精神奕奕;近六成半從不在課堂上打瞌睡。

睡得好的一群,學業成績表現較優異,其中三成多說自己成績良好、四成多說一般、只有一成七說差;但睡得不好的一群,只有百分之七說自己成績良好、成績一般的佔六成半、認為自己成績差的有兩成一。

睡得好的一群當中,認為自己平日情緒好和穩定的佔六成二,會發脾氣的只有一成八;但睡得不好的一群,只有三成半認為自己平日情緒好和穩定,認為脾氣壞、會「𤷪」、不快樂的比率高達六成。

何淑貞建議家長應讓子女養成早睡早起的習慣,不要太夜才吃晚飯。現時不少家庭為了等父母下班回家,很夜才吃晚飯,其實可採取少吃多餐的方法,讓子女放學回家後先吃一點東西,晚飯時便不用吃太多。