【本報訊】香港人日吃河上鮮三十萬斤,生滾鯇魚粥、清蒸大魚味道鮮美,但也潛伏衞生風險。一種香港醫學界首先發現的「香港海鷗形菌」,能依附在淡水魚腸臟和魚肉之內,市民一不小心可能感染該菌而患上嚴重腸胃病。研究進行的數個月期間,已發現有十七人中招,有患者持續腹瀉九十日,亦有患者一日狂屙三十次。專家警告,「香港海鷗形菌」嚴重可以奪命,市民到街市揀魚後必須立即洗手,進食時亦要將魚徹底煮熟。 記者:馮永堅、蔡元貴、翁煜雄

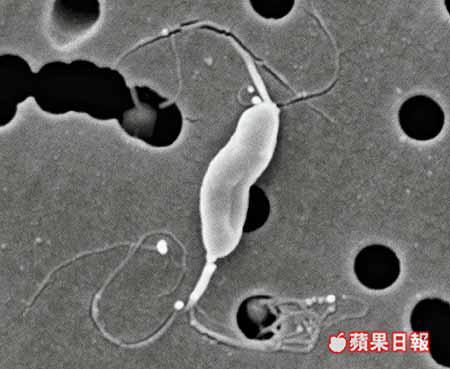

香港大學感染及傳染病研究中心於二○○一年在一名五十四歲肝硬化病者的血液樣本中,發現一種從未見過的細菌,細菌在顯微鏡下形狀似海鷗,港大科研人員遂將這菌命名為「香港海鷗形菌」,該名男病人亦成為全球首宗發現受這病菌感染個案。

港大醫學院其後展開調查,於○二年七月至十月期間,收集了三千七百多名感染腸胃炎病人糞便樣本,進行化驗,結果十七名病人的樣本含「香港海鷗形菌」。研究人員其後跟進該十七人的病徵及飲食習慣,發現近六成人曾外遊,大部份是前往內地;另有九成四人腹瀉前三天均曾進食魚類,兩成九人曾吃過免治魚肉。

有份發現新病菌的港大醫學院微生物學系副教授胡釗逸表示,他們根據病人提供的資料,前往本地食品市場、街市及食肆抽取超過六百個食物樣本化驗,包括豬肉、牛肉,豬、牛和雞的內臟,六種新鮮淡水魚,包括鯇魚、大頭魚(大魚)、鯪魚、淡水黑鱸、桂花鱸及非洲鯽,以及六種不同的鹹水魚和免治魚肉。

化驗結果刊登於昨日出版的醫學期刊《刺針》上,研究報告顯示,在十七個鯇魚樣本中,有近六成,即十個含有「香港海鷗形菌」、大頭魚則有九個、鯪魚五個、淡水黑鱸一個。在免治魚肉的十三個樣本中,亦發現兩個含菌。至於其他食物樣本中,則沒有發現。胡釗逸說,他們稍後會研究蝦、蟹等淡水生物,是否也帶有「香港海鷗形菌」。

「香港海鷗形菌」相當惡毒,過去三年曾先後有三名病人證實感染該菌,加上十七名被驗出帶菌的病人,全部都出現腹瀉,其中八成患者的排泄物呈水狀,更有兩成人的排泄物帶血。最嚴重的病人曾經一天內腹瀉三十次,另一病人則持續腹瀉近三個月。嚴重腹瀉可導致人體脫水死亡,不過大部份病人都在兩、三日後康復,部份更無藥自愈。

胡釗逸說,暫未知「香港海鷗形菌」的來源,但肯定病菌能寄生在淡水魚的腸臟內,以及污染魚肉。市民只要將魚煮至全熟,接觸魚類後立即洗手,便可避免感染。港大微生物系系主任袁國勇補充說,近年魚市場競爭劇烈,不排除魚場採用較密集方法養魚,令淡水魚活動空間大減,容易令隱匿在魚內的細菌交叉感染而變種至能適應在人體內生存。

香港淡水魚協進會顧問郭誌有則表示對「香港海鷗形菌」聞所未聞,他說,香港現有魚塘五十戶,都是從內地買入魚苗在新界飼養,「香港人食嘅都係養魚,唔係喺河度捉番嚟嘅,從來都冇聽過有人食淡水魚會中毒。」近年常有海魚染有雪卡毒及霍亂菌事件,市民因而多吃淡水魚。淡水魚批發價亦於過去一年急升了近倍,由每斤五元升至每斤九元。

「香港海鷗形菌」主要生存於魚腸,一些老饗偏偏愛吃魚腸,例如「缽仔焗魚腸」。元朗大榮華執行董事「食神」梁文韜建議,烹調前可以用鉸剪剪開和清洗魚腸,用醋醃製消毒,再加上鹽中和酸性後,放入砵內蒸熟,再放進焗爐焗,「經過咁多重手續,乜嘢菌都死。」至於蒸鯇魚,則應先清洗魚腩內的黑膜,以及除去魚骨內的穢物再蒸,「一個拳頭大的魚肉約蒸十二分鐘,怕熟得滯可加上冬菜,就會惹味啲。」