【本報訊】家庭主婦烹調海產類食物時必須非常小心,因為一旦被蝦、蟹、貝類,甚至一條小小的紅衫魚刺傷,即有可能感染「海洋分支桿菌」,導致關節炎及筋膜發炎等「長手尾」疾病,嚴重可造成永久癱瘓,甚至要「斬手斬腳」以保性命。有醫生指出,近年感染海洋分支桿菌的個案有所上升,但不少患者都延誤求醫;更常有醫生誤診為其他疾病,以類固醇來治療,令病情惡化。 記者:陳倩雯

香港大學醫學院骨科學系副教授葉永玉接受訪問時表示,瑪麗醫院以往每年只有數宗感染海洋分支桿菌個案,但過去一、兩年增至每年約十宗,一年四季均有發生。半數受感染者是家庭主婦,另有半數是從事海產有關職業的漁民及售賣珊瑚人士。他們往往是在接觸或處理海產時,被海魚的魚鰭、蟹鉗或貝殼等刺傷手部或腳部。

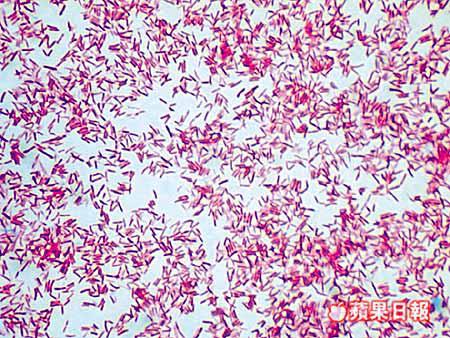

港大醫學院微生物學系助理教授黃世賢解釋,當身體被海產刺傷後,存在於海水或海產上的海洋分支桿菌會從傷口進入人體皮下組織,引起皮膚潰瘍或結節(即部份皮下組織腫成一粒)。若細菌深入人體深層組織,即會導致連接關節的筋膜發炎及腫脹,嚴重會影響關節活動能力,甚至造成癱瘓。最可怕的是,細菌引起的發炎情況會沿着筋膜蔓延,例如從手指蔓延至手腕及前臂,影響整個肌腱。

葉永玉稱,此屬慢性細菌感染,患者不會發燒,傷口也未必會痛,只會持續腫脹,不少患者遂沒有加以理會,往往在腫脹數周後才求醫。由於此非常見感染,故部份醫生對此病症的警覺性不足,誤以為是一般細菌性感染,於是為患者注射類固醇,結果導致發炎情況加劇。

她警告,若發炎情況嚴重,一般須進行手術清除發炎組織,甚至切除整個肌件部份。瑪麗醫院每年就有一至兩名受感染者,因發炎情況不受控制,需要動手術永久切除部份肌件。

一名廚師就曾在烹調龍蝦時不慎被刺傷右手手指,但細菌蔓延至右手上臂,引致持續腫脹,但多年來都沒有得到適當治理。直至三、四年後因交通意外入院,才被醫生發現,於是切除右手上臂受發炎影響的部份肌肉。

另有一名長洲漁民的右手多次被海魚刺傷,整個右上臂發炎,進行了四次手術,切除控制手指及手腕活動的肌件,才能控制發炎情況。但關節及肌肉在手術後變形,力量因而減弱。

葉永玉呼籲,患者應盡早求醫,因為病情輕微者可透過服用抗生素最少半年來醫治,愈早求醫,用藥時間愈短,但藥物或會影響視力。